高齢者の安心を支える「サービス付き高齢者向け住宅」

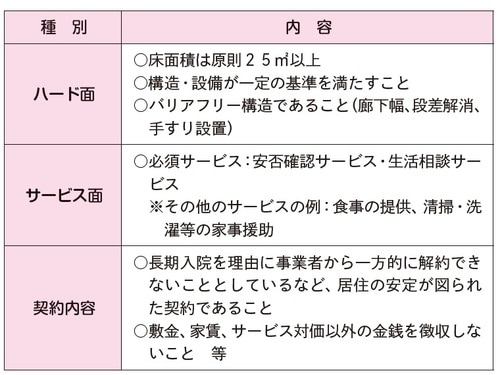

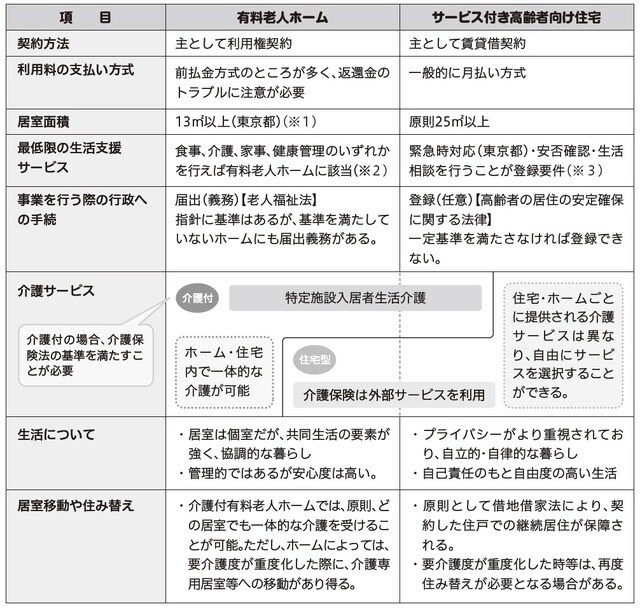

「サービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」と表記)とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により2011年10月から創設された、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の賃貸住宅です。

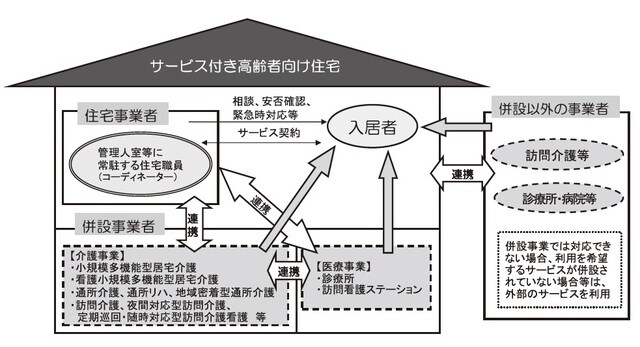

このサ高住の登録制度は、身体能力の低下した高齢者でも安心して生活できる住まいづくりを推進するため、医療・介護サービスとの連携を図り、国土交通省と厚生労働省が協同する補助事業として普及が図られています。2019年1月末時点で約24万戸のサ高住が登録されています。

●どんな住宅か

①居室面積やバリアフリー構造などのハード面の要件とともに、②状況把握や生活相談サービスの提供、③契約面での賃貸人の一定の保護が登録基準とされています。料金やサービス内容などの情報が事業者から開示されることで、居住者のニーズに合った住居の選択が可能とされています。

サ高住の「住宅」とは、賃貸住宅ですから、月々の家賃を支払います。また「サービス付き」のサービスとは、介護(保険)サービスのことではなく、安心のためのサービス、すなわち入居者の「状況把握サービス」と「生活相談サービス」のことです。

前者は、安否確認で、定期的に各部屋の居住者(入居者)に常駐の職員(介護福祉士など有資格者が多い)が声をかけて健康状態などを確認します。後者は、入居者がサ高住の生活での困り事などの相談に応じるサービスです。

入居条件は、原則60歳以上の人または要支援・軽度の要介護の人は入居できる住宅もあります。

●入居に要する費用

入居時に入居一時金(敷金)が必要な所もあります。月々の家賃のほか、管理費などがかかります。

その他、食事の提供や部屋の掃除、洗濯、買物などのオプションサービスを利用すれば、別途費用がかかります。これら費用の水準は個々のサ高住によりますので、よく確認することが必要です。

●介護サービスが必要な場合は?

介護付き有料老人ホームなどと同様に介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けているサ高住では、介護サービスが提供されていますが、その数は全体の7.5%とわずかです。

しかし、サ高住は自宅と同じ扱いですから、介護保険の居宅サービスと契約して自室で利用することは、可能です。

●サ高住利用の注意点

介護サービスの利用は、入居者自身が必要な介護サービスを選び、外部の訪問介護やデイサービスなどの事業者を利用することになりますが、これは建前上の話です。実際には、多くのサ高住に居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)や訪問介護事業所が併設されており、建物の1階部分にデイサービスを併設しているサ高住もあります。

また、同じ敷地内に介護事業所を建てている場合もあります。いわゆる利用者の「丸抱え状態」となるわけです。

例えば、要介護1の入居者に利用限度額の上限まで訪問介護サービスやデイサービスを利用させている場合もありました。毎日、ホームヘルパーが居室に来て、さほど必要ないサービスを提供したり、1階のデイサービスを利用させている場合もありました。

信じられない話かもしれませんが、これが実態です。利用する際は、自らの意思で介護サービスを選択することが大切です。

もちろん、サ高住併設の介護サービスを断り、外部の介護サービス事業者を選択することは可能です。

サ高住側がこれを拒否することはできませんので、十分に理解しておきましょう。万が一、そのことでトラブルになりそうであれば、最寄りの地域包括支援センターに相談しましょう。

※2:これらのサービスを提供している場合、老人福祉法の有料老人ホームに当たりますが、サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、有料老人ホームの届出義務は課されないという関係にあります。なお、平成27年4月1日よりサービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するものは、有料老人ホームの指針(一部除く。)の対象となりました。

※3:登録要件ではありませんが、ほとんどのサービス付き高齢者向け住宅では食事が提供されています。

福岡 浩

介護業務運営・業務改善コンサルタント

元介護サービス情報の公表制度主任調査員

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】