入浴食事介助、生活機能訓練、健康管理&療養上の世話

一般になじみがある呼び名は、「特別養護老人ホーム」で、特養ホームと言ったりします。この呼び方は老人福祉法による名称ですが、介護保険制度上は「介護老人福祉施設」と言います。以下、わかりやすいように「特養ホーム」と記述します。

原則要介護3~5の人が入所できます。

●どんな施設か

特養ホームは、入浴、排せつ、食事の介助など、日常生活上の世話、生活機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。

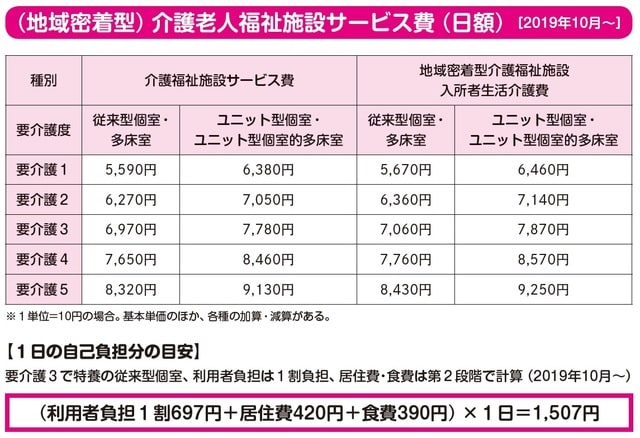

定員が29人以下の小型の施設は、地域密着型サービスの地域密着型介護老人福祉施設になります。

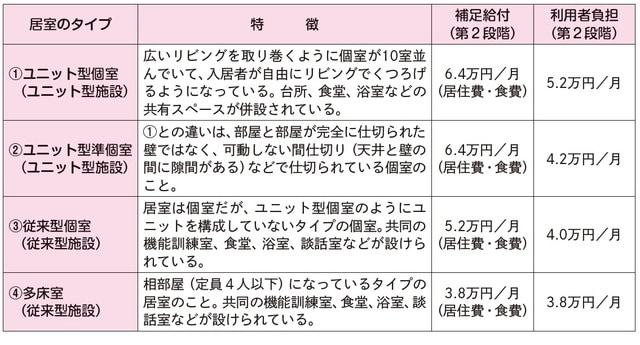

特養ホームには、居室の形態によって4つの種類があります。その前にユニット型施設と従来型施設の違いを覚えておきましょう。

ユニット型施設とは、比較的新しい施設で、建物が大きく入所者のプライバシー保護のため、基本的に居室はすべて個室です。10室程度の居室を1単位としてユニットと呼び、リビング(居間)があります。

これに対し、従来型と言われる特養ホームは、2人以上の入所者がいる多床室中心の構造になっています。どちらかと言えば古いタイプの施設で、病院の大部屋に近いイメージです。正確な数字ではありませんが、ユニット型施設の比率は特養ホーム全体の3割強ではないかと思います。

居室の形態は下記のとおりです。

利用者負担は原則1割、低所得者には補足給付あり

●入所は原則要介護3以上だが特例もある

2015年4月より、特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上の人が対象になりましたが、要介護1・2の人でも次の要件に該当する場合は、特例的に入所が認められます。

【イ】 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難である。

【ウ】 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。

【エ】 単身世帯または同居家族が高齢・病弱であるもしくは育児・就労等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、居宅において日常生活を営むことが困難である。

(横浜市介護保険総合案内パンフレット2019年度版より)

利用者負担は原則1割(所得により2割・3割)で、食費と居住費(部屋代)は自己負担となりますが、低所得者には補足給付があります。

●待機者が多く入所は困難

現在も特養ホーム入所希望の待機者が相当数います。施設によっては介護職員等の確保が困難なため、ユニットを閉鎖している例もあります。

例えば、ユニット型施設では入居者が10人で1ユニットを構成しますが、1つのユニットを担当する所定の介護職員数を確保できなければ、部屋が空いていても入所者の受け入れはできません。

残念ながら、都市部では入所できる可能性は極めて低いと言わざるを得ませんが、前述の特例入所制度にある4つの要件が要介護3以上の人に当てはまる場合には、入所できる可能性があります。

また、低所得者には、施設に入所できないことがないように、所得に応じて負担限度額が設けられていますので、むしろ低所得者は特養ホームに入所しやすい場合があります。

※ 本文中の補足給付及び利用者負担等の額については、書籍刊行時点のものであり、2021年4月の介護給付費改定に伴い変更されていますのでご注意ください。

福岡 浩

介護業務運営・業務改善コンサルタント

元介護サービス情報の公表制度主任調査員

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】