統計学の基本を学ぶと未来を予見できる?

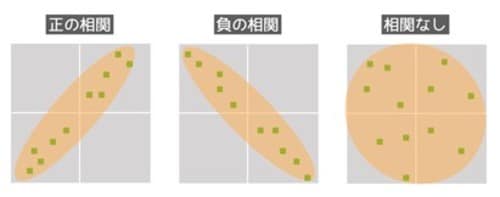

また、表向き数値があまり使われない、テレビや新聞などで目にする「猛暑続きでビールの売上が絶好調!」といったものも、実はこれは統計学での基本である「相関」というものです。何か一方が増えれば何かも増加するといったもの。これは2つの量の間に「正の相関がある」といいます。その逆は「負の相関がある」といい、何も傾向がない場合は「相関がない」といいます。(下図参照)

数値的には、「相関係数」という指標があり、係数は、1から−1までの値になり1に近いほど「正の相関」、-1に近いほど「負の相関」、0に近いほど「相関なし」という感じになっています。

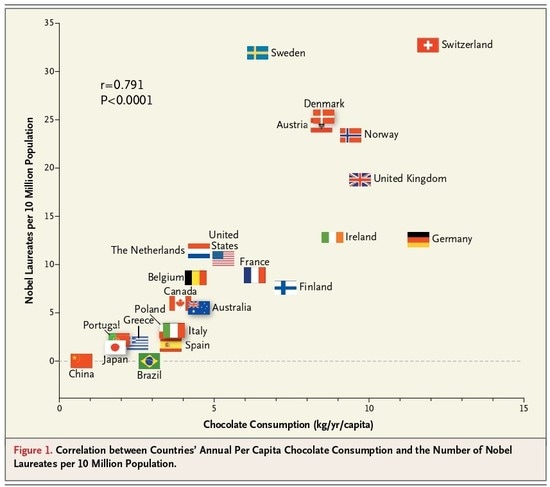

それぞれのデータを落とし、偏差と掛け合わせプロットしていきます。これが、きれいに図のようになれば、企業やメディアが、「〇〇を飲むと痩せる!」のような表現へと変化していきます。ただ、この相関にも気をつけなければいけない点があります。有名な話で、国民のチョコレートの消費量とノーベル賞受賞者数には正の相関があるという調査結果が、2012年にコロンビア大学の研究者から発表がありました。(相関係数は0.791)

横軸:1人あたりの年間チョコレート消費量

出典:Chocolate Consumption, Cognitive Function,and Nobel Laureates Franz H. Messerli, M.D./The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

この発表は権威ある医学の雑誌で紹介され話題になり、チョコレートには、あたかも賢くなるような成分が入っているというような推測ができるのですが、チョコレートが購入できる豊かな国では教育水準が高く、チョコレートを買える経済力もあるので結果ノーベル賞排出者が多くなるという見方もされています。

また実際、マーケティングなどでも多用している相関関係も、ある程度の枠では相関関係になるものの、一定の枠を超えると正の相関に当てはまらなくなるケースも多くあります。数字上、机上の空論で上限が無限であったり、永久的に成長する提案書などありますが、現実はそんなことはほとんどが有限であり、すべてが杓子定規に当てはまらないという穿った見識を備えることも大切です。

ともあれ、統計学の基本を抑えておくことで、ちょっとした未来を予見できることが可能になります。学校で統計学を選択してこなかった人も、大人になって勉強してみるのもいいかもしれません。

佐野 敏哉

株式会社Smash

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】