老眼は「6歳からはじまっている」衝撃の事実

目に自信がある人ほど、自らの視力を過信しがちですが、視力は1.5のままで変わっていなくても、人の視覚は通常検査を行う白黒での視力だけではありません。実は人の目の老化というのは6歳からはじまっているのです。

特に早くから衰えるのは「調節力」です。私たちが遠くも近くもよく見えるのは、目が正しくピントを調整しているからなのです。

たとえば、視力のよい人、メガネをしている人がこの記事を目から7センチまでに近づけても読めませんが、子どもは、7センチの距離でも読める調節力を持っています。しかし調節力は6歳を境に次第に減少し、歳を重ねるごとに「近くのものが見えづらい」と感じるようになるのです。

これがすなわち、老眼です。つまり極端にいえば、老眼のはじまりは6歳くらいであるといえます。

20代からは「色を見分ける力」も低下

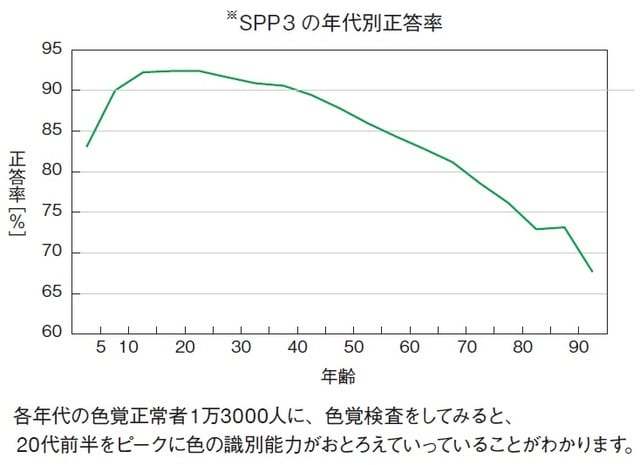

さらに、色を見る力(色覚)も視覚のひとつで、年をとると落ちていきます(図表1)。加齢による色覚異常です。この色覚の低下は、20代からはじまりますが、それを自覚するのは早い人で40代、遅い人で50代頃です。

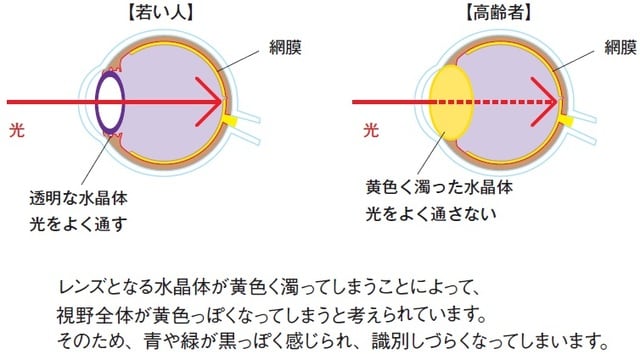

年齢を重ねると、人の水晶体は黄色がかってきます(図表2)。

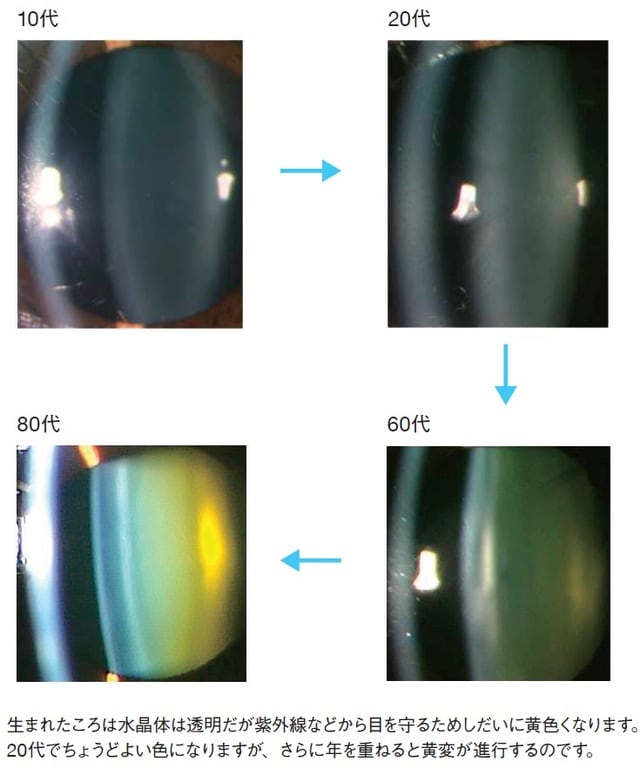

これは有害光線から目を守るためですが、加齢とともにその黄色は濃くなり、80代になるとビール瓶のような濃い茶色になることもあります(⇒【画像を見る:20代後半から進む「加齢による色覚異常」の見え方】)。

いわば昼夜にかかわらず、常に濃い色のサングラスをしているような状態になってしまいます。

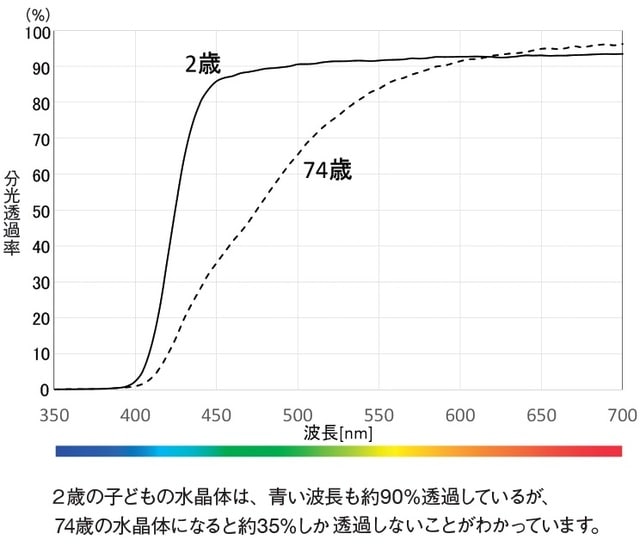

しかも20代を境に瞳の大きさは縮小していき、光を取り込みにくくなり、薄暗い場所での色の判別が難しくなります(図表3)。

さらに、加齢とともに網膜の視神経も劣化し、感度も鈍くなります。これらの3つが、色覚の劣化につながっていると考えられます。

実際に、正常な視力を持つ3歳から90歳の人の色覚を調べたところ、10歳から20歳の色覚が最もよく、20代後半から、次第に色覚が低下していることがわかりました。

今は見えて当たり前のものが、気づけば見づらくなっている。これが目の老化現象であり、加齢による色覚異常もまさにこの範疇(はんちゅう)に入るものです。しかし、人には色の恒常性があり、経験として知っている色は脳が補正してしまうため、色の見え方の変化になかなか気づかないのです。

若手デザイナーと上司が「分かり合えなかった」原因

加齢による色覚異常を意識するためには、誰の目も必ず老化し見えづらくなっていくという当たり前のことを、改めて認識しなければいけません。

具体的な例として、私のもとに相談に来た、ある若い有名自動車メーカーのデザイナーの話をしましょう。

彼は「会社の役員たちに、車のデザインに関する微妙な色の違いがわかってもらえない」と悩んでいました。いくら言葉で違いを説明しても、意思疎通が難しいというのです。

会社の役員たちは、ほとんどが50歳以上。年齢から考えても、色の微妙な違いを見分けられないことは当然です。過去には、先天色覚異常でなければ、色がわからなくなることはないと考えられてきましたが、現在の眼科学においては、色を判断する力もまた、加齢とともに衰えるものであるというのが通説になっています。

その主な症状は、説明した通り、水晶体がどんどん黄ばみ、瞳が縮小することで、サングラスをかけたような状態になっていくことで起こります。

水晶体は、生まれたばかりの乳児の頃は透明ですが、しだいに黄色になっていきます(図表4)。20代の頃には理想的な黄色になっていますので、色覚の感度はもっともよい状態になります。しかし、さらに黄色が進み、40代からは明らかに色が変わって見えるようになり、進んだ場合によっては80歳ではビール瓶のような濃い茶色になっている人もいると想定されます。

頭を抱えるデザイナーに対し私は、上司にまず加齢による色覚の変化があることを自覚してもらう必要があることを伝えました。実際に標準色覚検査表(SPP2)を見せ、その後でデザインを提案してはどうかとアドバイスしたのです。

幸いにも、役員たちはそれで納得し、色彩に関するデザイナーの説明も素直に受け入れるようになったといいます。

高齢社会を迎えた現在、実は加齢による色覚異常が原因で仕事がスムーズに進まないケースは、広く存在している可能性が高いのです。

眼科医自らが実感する「視力の衰え」の恐ろしさ

私たち眼科医も、加齢による色覚異常の影響を大きく受ける職業のひとつであるといえます。

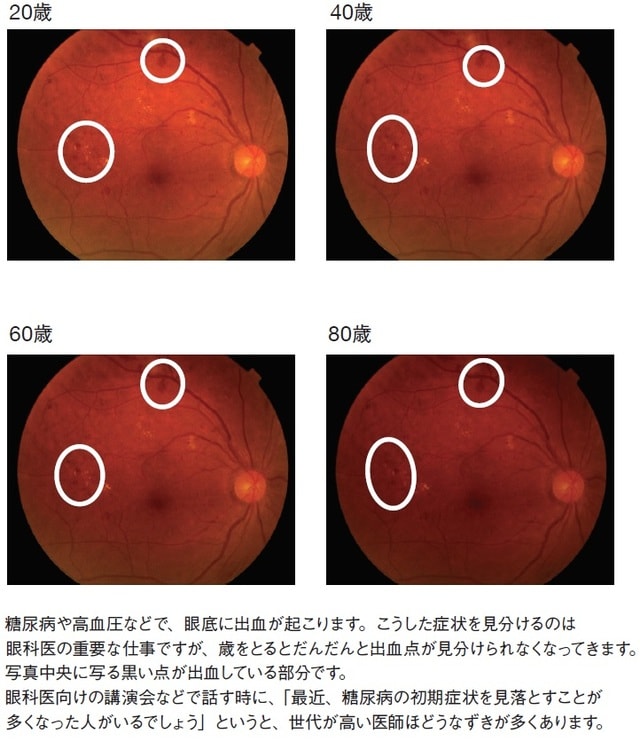

特に、糖尿病網膜症の診断の際に自覚します。これは糖尿病の三大合併症のひとつとして恐れられ、末期になると失明に至ることもある危険な病気です。初期の段階では自覚症状がありませんが、目の中の血管の状態を調べると、小さな出血がオレンジ色の眼底にミリ単位以下のわずかな赤い点として視認でき、眼科医はそれを見分けて診断します(図表5)。

しかし薄暗い検査室で小さな赤い点を見分けることが、加齢による色覚異常が進行するほど、難しくなってくるのです。

私自身視力は1.5ですが、40歳を過ぎたころから、肉眼で素早く診断する時などこの赤い点を見落とすケースが出てくるようになりました。最終診断は、写真にとった眼底の画像を拡大したり、顕微鏡で拡大したりするので、もちろん見落とすことはありませんが、やはり肉眼で素早く見つけられなかった時にはショックでした。

人は、実感しやすい視力の衰えに対しては敏感であり、老眼鏡や白内障手術などの対策を考えます。しかし視力が落ちず色覚のみが低下している場合は、具体的な仕事上の体験として色覚異常を感じるケースを除き、無自覚であることがほとんどなのです。

こうした加齢によるものだけでなく、先天色覚異常も同様に無自覚な状態だと考えられます。私自身眼底の出血を若い頃と同じスピードで見つけることが困難になってはじめて、先天色覚異常の方の状況が少しわかったように思います。

市川 一夫

日本眼科学会認定専門医・認定指導医、医学博士