加齢により「目に入る光」が減ると、体内時計がズレる

高齢になると不眠症や高血圧に悩まされる人が多くなります。この原因のひとつが、加齢による水晶体の黄変と瞳孔の縮小によりブルーライトを取り込めなくなっているからではないかと言われているのです。

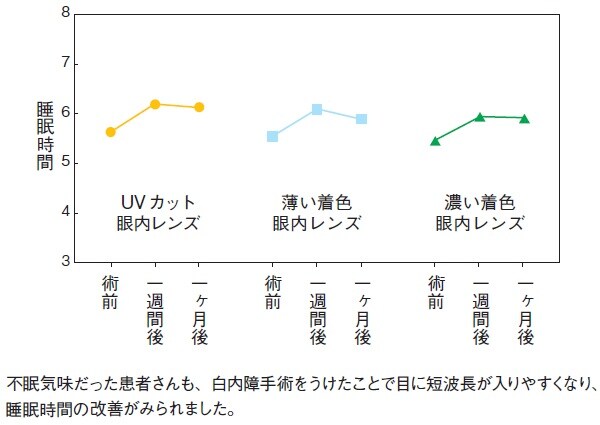

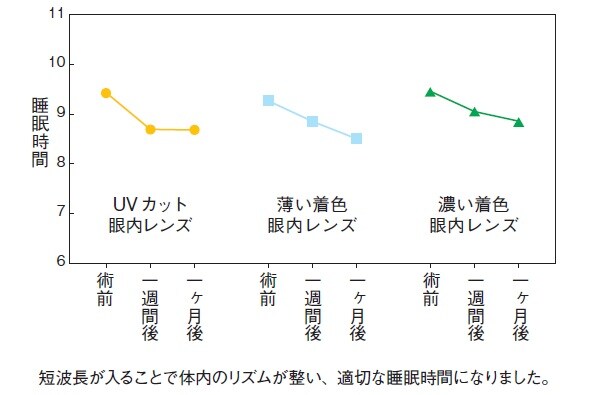

私たちの研究においても、以前は不眠症や高血圧を訴えていた患者さんが、白内障の手術を受けて水晶体を取り除いた後に症状が正常化したという例もあります。

不眠症の原因のひとつに、体内時計の乱れがあります。人は誰でも、1日のリズムを刻む体内時計を持っています。夜になると自然に眠くなり、朝になれば目覚めるのも、体内時計が働くからです。これを1日24時間周期を刻む「概日(がいじつ)リズム」といいます。

この体内時計は、目の中の「メラノプシン光受容体」という神経細胞によって働くもので、光を感じるとその信号を脳に送って朝夕の概日リズムをコントロールしています。このリズムを調整する役割を果たしているのが、太陽光に含まれる短波長だと考えられているのです。

ところが水晶体が加齢により黄変することによって短波長の光が取りこみづらくなると、このリズムをうまくコンロトールできなくなり、不眠症などの睡眠障害を引き起こしてしまいます。

この光こそ、昨今話題になっている短波長光(ブルーライト)です。パソコンなどの光にはブルーライトが多く含まれているため、夜遅くまでパソコンなどを使用していると、概日リズムが崩れ、不眠症などを引き起こすということで、パソコン用メガネがブームとなっています。

白内障の手術によって不眠症が治るというのは、白濁した水晶体が取り除かれると、目の中に光がたくさん届くようになり、脳にもきちんと信号が送られるため、概日リズムが整うからだと考えられます。そのため睡眠障害が軽減されるのではないかと推測されています。

光と血圧の関係…健康な人でも「照明」で血圧が変動

また高血圧に関しても、このメラノプシン光受容体の影響が考えられます。体内時計が正常化することで、血圧も正常値に近づくと考えられています。しかし、短波長を多く取りこみすぎると、逆に交感神経が働き血圧が上がることがあります。

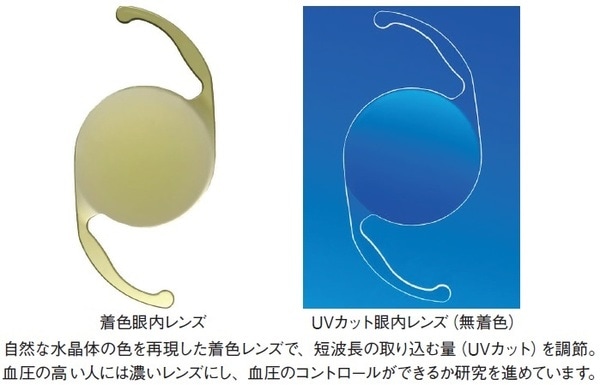

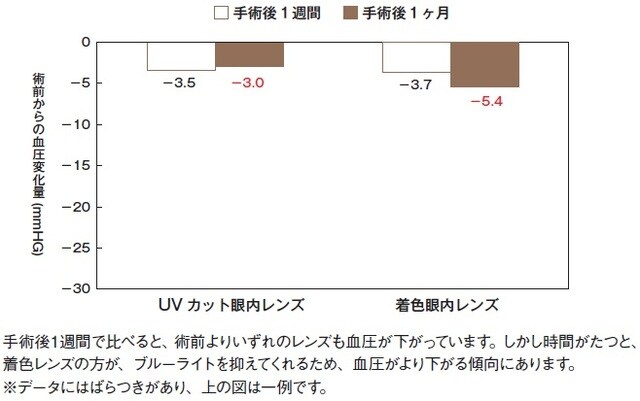

白内障の治療後は急激な光の変化で違和感を抱く人も多いことから、見え方を自然にするための着色レンズを使用することができます。この着色眼内レンズは短波長を適度に抑えるため、透明な眼内レンズ(UVカット眼内レンズ)よりも高血圧を抑える効果が高いのです(図表3)。事実、私たちの研究でも、白内障手術時に着色レンズを挿入した患者さんで、より血圧が下がった例がありました(図表4)。

ちなみに、血圧と光との関係についてはさまざまな研究がなされていますが、正常な人であっても、青白い蛍光灯の部屋と赤みのある電球の部屋では、電球の部屋の方が血圧が下がると報告されています。

現在、私は研究により、血圧の数値によって着色レンズの色を変え、ブルーライトの量を制限する効果についても明らかにしようとしています。

自宅の「照明器具」を変えるだけでも改善効果アリ

このような治療をしなくても、加齢による色覚異常によるリスクや、不眠・高血圧などを改善する効果を得る方法があります。それは、照明器具を利用することです。

加齢による色覚異常を起こすと、視野が暗く茶色っぽくなるため、暗いところでものの判別がしづらくなったりすると考えられています。階段や廊下など暗いところに明るい照明を導入することで、段差を踏み外すなどの色覚異常によるリスク低減が可能になるのです。

さらに最近は、様々な波長特性をもったLED照明が開発されています。そのため、こうした機器を使用することでも、加齢による色覚異常の対策ができると期待されています。

ここで、もう一度波長についておさらいしておきましょう。私たちの網膜には、L錐体、M錐体、S錐体の3つの錐体細胞があります。それぞれの錐体は、長波長、中波長、短波長をそれぞれ感じ取り、それぞれの錐体の働き度合によって色が識別されるのです。

加齢による色覚異常の場合、青色の光などの短波長が感じ取りづらくなりますが、現在、波長をコントロールしたLED照明が発売され、話題となっています。短波長を多く含む照明にすることで、S錐体が短波長を取り込みやすくなり、ものが見えやすくなります。と同時に、不眠や高血圧も改善できると考えられています。なぜなら先述した体内時計をつかさどるメラノプシン光受容体も、この短波長を感じ取ることで信号を脳に送るからです。

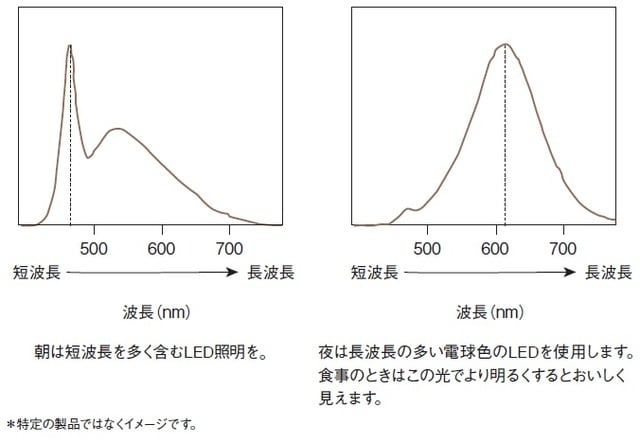

食事の色は赤味をもった方がおいしく見えますが、高齢者の視界は暗いため、食欲が減退する傾向がありました。しかし、電球色の光で明るくすることで、そうした悩みも解決されるのです。

実際に白内障手術の後は、目に光がたくさん入るようになるので食欲がわくようになったという患者さんもいるほか、介護施設の食堂などでは、明るい照明を導入し、食事を摂ってもらいやすくする工夫をしているところもあります。

さらに私は、こういった光の波長を生活リズムにあわせてうまく利用することをおすすめしています。実際に私の自宅では、寝室やリビングは朝は短波長を多く含むLED、夜は短波長光をカットした電球色のLEDに切り替えられるようにしました。朝や昼は短波長光を取り入れ、夜はリラックスできるようにするためです。

ほかにも、服の色の見分けをするためにクローゼットや、危険な階段などは短波長光の多い照明にするなど、シーンに応じて見やすさを調整しています。そのおかげで、夜はぐっすり眠ることができますし、家の中で快適に過ごすことができています。

しかし黄色のLEDでも、短波長を充分にカットしていないものがあるので、注意が必要です。分光分布を見て照明を選ぶことをおすすめします(図表6)。

このように、ものの見え方を理解して、日常生活においてより快適に暮らせるような環境づくりをすることは、私たちの豊かな人生を切り開くことにつながるのです。

市川 一夫

日本眼科学会認定専門医・認定指導医、医学博士

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】