「頑張れば報われる」わけではない高齢期医療の課題

近年は、人生の終わりに「苦しいだけの延命治療は受けたくない」と考える人が多くなっています。「回復の見込みがなくなったときは、命を長らえるだけの治療はいらない」と考えるのはごく自然な感情だと思います。

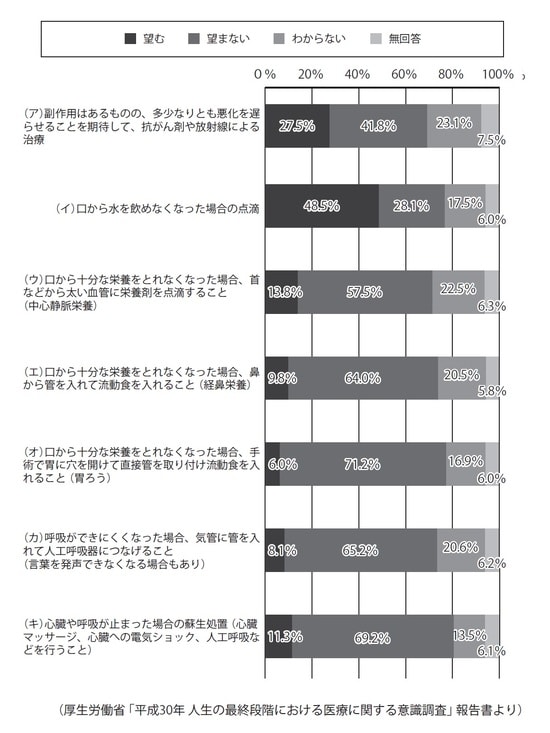

厚生労働省が2018年に行った調査でも、末期がんで終末期にあると仮定して「希望する治療」を尋ねた設問では、心臓マッサージなどの蘇生処置や人工呼吸器装着、胃ろうなど、延命治療のイメージが強いものは「希望しない」と回答した人が65~71%に上っています(図表)。

それでは、いわゆる延命治療以外の治療はどうでしょうか。

実際の高齢期の医療・介護では、延命治療よりもっと手前の状態が長く続くことも多いものです。「回復の見込みがあるかもしれないし、ないかもしれない」「少しは改善するかもしれないが、全体としては状態が落ちていく」、そういう時期には皆さんはどんな医療を望むでしょうか。

例えば、歩行や生活のための機能を維持するリハビリテーションも高齢期に多い医療の一つです。最近は、体力の衰えた高齢者に対し、しっかりリハビリや機能訓練を行うことが“良い”とされています。各種の研究から、いったん体の衰えが進んだ人でも、リハビリによって機能を取り戻せる例もあると分かってきたことも背景にあります。

またリハビリを頑張って、要介護になるのを予防したり遅らせたりすれば、医療費や社会保険料の節約につながることから、リハビリに力を注ぐのは本人や家族のためでもあり、社会のためでもある。そんな雰囲気があるような気がします。

そこで高齢者が入院したときも治療後早期から、なるべくベッドから起こして立たせる、歩かせるという熱心なリハビリが行われますが、著者自身は「高齢者全員が同じようにリハビリを頑張らなくてもいいのでは」と疑問を感じることがあります。

もちろん高齢者本人に「また歩けるようになりたい」「自分でトイレに行きたい」という意欲があるなら、どんなに高齢でもリハビリをする価値はあります。

しかし、80代、90代といった年齢になってくると、本人は「もう十分に生きたし、あとは寝たきりでもいい」「寝ていたほうがラク」というのが本音のことも増えてきます。それにもかかわらず、周りが叱咤してつらいリハビリを強いるのは、いったい誰のためなのかと考えてしまうことがあります。

特に高齢の親を介護する子ども世代は、「もう一度、元気な姿を見たい」という気持ちをもつ人が多いようです。家族に「いつまでも元気でいてほしい」と思う気持ちは著者も理解できます。ただそれが本人の気持ちと乖離してしまうと、逆に本人を苦しめることになる例も少なくないと感じます。