いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。

会社経営者の夫が死去…判明した借入金の総額は?

相続が発生すると一定範囲の親族は「相続人」という地位につきます。遺言が残っていない場合は、法定相続人がその法定相続分によって財産を引き継ぎます。

執筆者登壇!<4/21(水)>無料WEBセミナー

コロナと相続で「モノ・カネ・家族」を失わない方法

親に「認知症の症状」…お金関係で困っているときはコチラ

つまり、自分の意思とは関係なく、被相続人の財産を受け継ぐ地位につくわけです。ただ、その財産が常に「プラス」の財産とは限りません。被相続人がマイナスの財産(多額の借金等)を抱えている場合もあるのです。

もちろん、マイナスの財産であろうと積極的に受け継ぎたい、という意思があれば話は別ですが、基本的には嫌なものですよね。

たとえば以下のような例です。

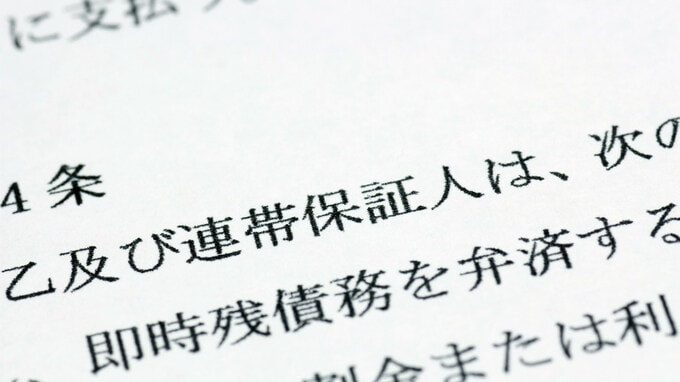

Aには、妻と2人の子どもがいる。Aは会社を営んでいたが、銀行から1,000万円を運転資金として借り入れていたほか、同業の知人Dの借入金2,000万円の連帯保証人となっていた。そのAが死亡した。

自分の意思とは関係なく、このマイナスの財産を受け継ぐ「地位」にはついてしまいます。いろいろな事情があるとはいえ、上記の例の財産は受け継ぎたくないものですね。

さらに次の例はどうでしょうか?

Aには、妻と長男、次男がいる。妻と次男はAと同居していた。Aが死亡したが、次男がこの先母の面倒を見るのであれば、遺産を次男がすべて承継してもよいと妻と長男は考えている。

このように相続人が家族のことを慮(おもんぱか)って被相続人の財産を相続したくないと希望することもあります。

相続人の利害も関わってくるため、民法では、財産を受け継ぐ地位にはつくものの「強制的に被相続人の財産を帰属させる」という方法はとっておらず、相続するかどうかについて選択の余地を認めています。これが相続の「放棄」と「承認」という制度です。

民法では、相続人に一定の期間を設けて「相続放棄」「単純承認」「限定承認」の3つを選択できるようになっています。

株式会社アレース・ファミリーオフィス 代表取締役

一般社団法人相続終活専門協会 理事

大学卒業後、住友生命保険に入社。その後、英スタンダードチャータード銀行にて最年少シニアマネージャーとして活躍。2009年、経営者層の税務・法務・ 財務管理・資産運用を行う「アレース・ファミリーオフィス」を設立。以降、4000件以上の相続案件を手がけた「相続のプロ」。数多くの相続争い(争族) を経験するなかで、争族を避けるノウハウを確立。そうした知見を幅広く認知してもらう目的で「一般社団法人相続終活専門協会」を設立し、代表理事に就任。

著書『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム刊)などがある。

遺言相続.com(https://egonsouzoku.com/)

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載相続専門家・江幡吉昭の「相続争いはこうやって防ぎなさい」