気分の落ち込みや、イライラが抑えられないということは誰しも経験があるものですが、長く続くことがあれば、認知症を疑う必要があります。今回は、医療法人翠清会・翠清会梶川病院、介護老人保健施設、地域包括支援センター会長の梶川博氏、医学博士である森惟明氏の共書『改訂版 認知症に負けないために知っておきたい、予防と治療法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋し、もの忘れだけではない、認知症の症状について解説します。

認知症はどのようにして起こるのか?

脳には神経細胞と呼ばれる細胞があり、これらが影響し合って、お互いに刺激を与えることで、ネットワークが形成されて脳の機能を発揮しています。人間の脳には多いときでこの神経細胞が140億個ありますが、20歳を過ぎる頃から、1日に10万個ずつ減少していくといわれています。

そのため、ある程度の年齢になると記憶力が緩やかに低下して「覚えられない」、「思い出せない」ことが出てきますが、これは誰の脳にも起こる加齢による自然な変化です。

一方、認知症は、脳細胞に何らかの異変が起きることで、脳がうまく機能しなくなって起こります。例えばアルツハイマー型の認知症は、脳の中に「アミロイドβ(ベータ)」と呼ばれる蛋白質が蓄積することで発症することが分かってきました。

しかし脳には、一部の神経細胞が機能しなくなっても、周りの神経細胞がその機能を補う「代償機能」が備わっているため、すぐに発症するわけではありません。

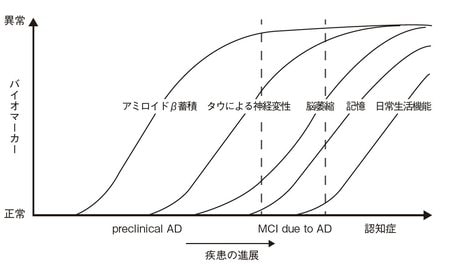

それでも長年(20年以上)にわたって、大脳皮質連合野や海馬(かいば)領域を中心に、アミロイドβ蛋白やリン酸化タウ蛋白の蓄積による神経変性が進行し、神経細胞の死滅およびそれら神経細胞間のネットワークが壊れて機能しなくなり、徐々に脳が萎縮します(図表1)。

アルツハイマー型認知症の最初の変化をアミロイドβ蛋白蓄積(後にタウ蛋白も加わる)とする説を「アミロイド仮説」といいます。(ただし、PET検査などから幾つかの疑問が指摘されています)。

特に側頭葉の深部にある大脳辺縁系の「海馬(hippocampus:ヒポカンプス)」が神経細胞脱落により萎縮すると、記憶の障害が著しくなります。海馬は小指の大きさで、タツノオトシゴの形に似ているとされています。また、雄羊の角にも似ていることから別名として「アンモン角(Ammonʼs horn)」とも呼ばれます(エジプト神アンモンは羊の角を持っています)。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

医療法人翠清会・翠清会梶川病院、介護老人保健施設、地域包括支援センター会長

日本脳神経外科学会認定専門医

日本脳卒中学会認定専門医

日本神経学会・日本認知症学会会員

広島県難病指定医、

広島県「もの忘れ・認知症相談医(オレンジドクター)

日本医師会&広島県医師会

日本医療法人協会&全日本病院協会広島県支部所属。

広島県広島市出身 1957年修道高等学校卒業、1963年京都大学医学部卒。

1964 聖路加国際病院でインタ−ン修了、医師国家試験合格、アメリカ合衆国臨床医学留学のためのECFMG試験合格、1968年京都大学大学院修了(脳神経外科学)医学博士。

1970年広島大学第二外科・脳神経外科(助手)、1975年大阪医科大学第一外科・脳神経外科(講師、助教授)。

1976年ニューヨーク モンテフィオーレ病院神経病理学部門(平野朝雄教授)留学。1980年梶川脳神経外科病院(現医療法人翠清会・翠清会梶川病院、介護老人保健施設、地域包括支援センター)開設。医学博士。1985年槇殿賞(広島医学会会頭表彰)、1996年日本医師会最高優功賞。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載認知症に負けないために 知っておきたい、予防と治療法

医学博士

大阪府立北野高校を経て、1961年京都大学医学部卒。大阪北野病院でインタ−ン修了。

1961年アメリカ合衆国臨床医学留学のためのECFMG試験合格。

1967年京都大学大学院修了(脳神経外科学)医学博士。1968年日本脳神経外科学会認定医。1969年京都大学脳神経外科助手。

1971年シカゴノースウエスタン大学脳神経外科レジデント。1975年京都大学脳神経外科講師。1979年京都大学脳神経外科助教授。1981年高知医科大学(現高知大学医学部)脳神経外科初代教授。

1992〜1999年厚生省特定疾患難治性水頭症調査研究班班長。1992年第2回高知出版学術賞受賞。

1996〜2000年高知県医師会理事。1999〜2001年国際小児神経外科学会倫理委員会委員長。

2000〜2001国際小児神経外科機関誌「Child's Nervous System」編集委員。2000年高知大学名誉教授。著書多数。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載認知症に負けないために 知っておきたい、予防と治療法