時間を活かすことができるか否かで人生が決まる

企業は利益目標を立て、それに沿って社員が行動します。その過程で上司が部下を集めて進捗会議を行い、目標値に届きそうにない場合、叱咤激励しながら乗り越えようとすることもあるでしょう。

その際、やる気がない、根性が足りないなどと精神論を持ち出すことが多いのが少々気になります。科学的な分析を行い、その理由を突き止めることは少ないというのが現状です。科学的に原因を特定し、それを解決するための手段を用意できるようにしなければなりません。

そのためには、まず時間価値の取り決めを行いましょう。これほど技術革新が激しく、またグローバリゼーション化が深く浸透する昨今、同じ状況を続けることは不可能です。それとともに企業は発展を目指さなければなりません。そのためには現状を打破して新しい価値を生み出さなければなりません。

もし人件費分しか売上総利益を得られなければ赤字に陥ります。また人件費の2倍相当の利益であればおそらく収支はトントンで、そこから未来を見通すことはできません。そう考えるとやはり人件費の3倍、すなわち、2倍プラス1倍の上積みが不可欠です。この上積み分をどのようにつくり上げるのかがテーマとなります。

それほど時間は大切な資源なのです。人生のどの時点で時間の希少性に気づき、有意義に時間を使えるようになるかがその後の人生を決めていきます。つまり時間を活かすことができるか否かで人生が決まるといっても過言ではありません。

(画像はイメージです/PIXTA)

短い時間で多くの製品をつくり出すことが目標となる製造業などの現場では、時間効率が利益の決め手になります。しかし、非製造現場では時間の長さではなく、その質が重要な要素です。

日本経済は製造業によって支えられている

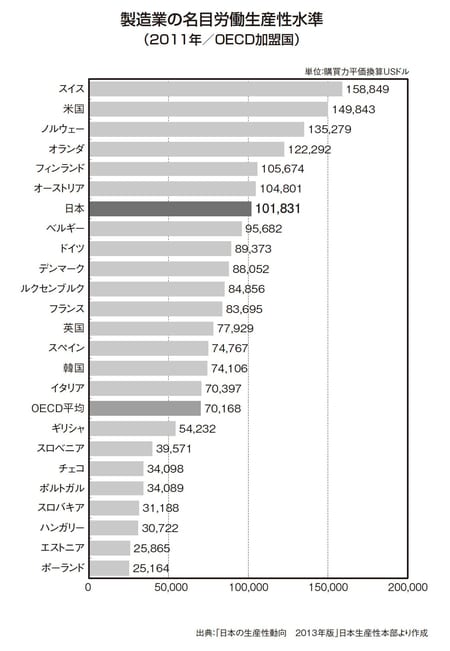

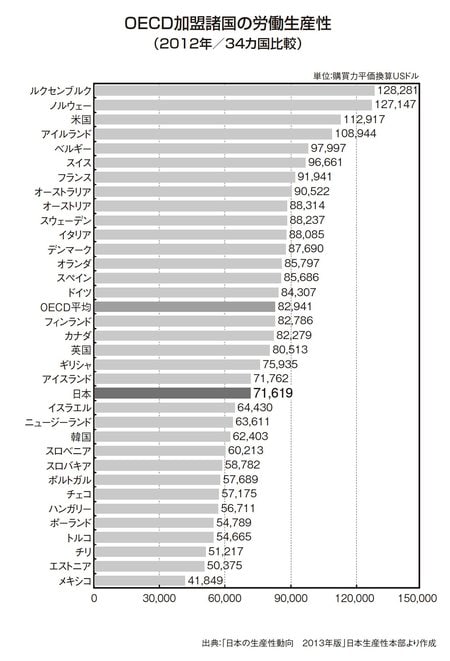

図表1、図表2のグラフは、OECDや世界銀行などのデータに基づいて世界各国の労働生産性(就業者ひとり当たりの国内総生産)を購買力平価換算ドルベースで比較したものです。

まず「製造業の名目労働生産性水準」を記したグラフを見てみます。製造業は長く続いた工場の海外移転などが原因で競争力が弱くなったともいわれますが、ここでは上位に位置しています。しかし、[図2]のグラフのように全産業ではOECD加盟国中、労働生産性はとても上位とはいえません。2012年の統計では2009年から2012年にかけて財政危機に見舞われたギリシャより下位に位置しています。