口から食べられるかどうかが命を見極める指針のひとつ

どこまでが正当な医療行為で、どこからが「高齢者を無理やり生かす行為」なのでしょうか。私はその線引きこそが「胃ろう」だと考えています。

口からものを食べることは、人間にとって実に大切なことです。それは、単に栄養を補給するということだけではありません。口を使って食べることで、次に挙げる3つの利点があることが研究で分かっています。

(1)口を動かして食べることで、脳へ供給される血液の量が増えたり、神経が刺激されたりして、脳の衰えを防ぐことができる。

(2)噛むことによって唾液が分泌されて口のなかが清潔になり、肺炎などの感染症を防ぐことにつながる。

(3)美味しいものを味わうことで満足感が得られ、ひいては生きる喜びが生まれる。

胃ろうを導入して口からものが食べられなくなると、(1)から(3)まですべてが満たせなくなります。脳の働きが衰え、肺炎などの感染症の危険性が高まり、そして「食べる喜び」を失ってしまうわけです。特に(1)と(3)は重要です。

脳の働きが鈍り、生きる喜びを見いだせなくなったとき、人は人であることをやめてしまうのかもしれません。

スウェーデンで胃ろうが行われないのも、こうした思想が根底にあるからです。彼らは、「人は歳をとると衰えるのが自然の摂理。だから、口からものを食べられなくなり、回復の見込みが立たない高齢者は、無理に生かすのではなく自然に見送る方がいい」と考えています。そして、口から栄養が取れなくなった高齢者に対しては、過剰な医療措置は講じません。

がんを発症した夫に胃ろうの処置を受けさせたFさん

私がつい最近看取ったFさんは、自ら「自然な最期」を望み、その通りにこの世を去られました。

○Fさんの場合

【プロフィール】

83歳女性。若い頃は貧しい時期もあったが、夫と二人三脚で商売を興して見事に成功。子育てをしながら仕事に打ち込み、70歳を過ぎるまで仕事をしていた。現在は長男と次男に家業を任せ、趣味を楽しみながら余生を送っている。

【家族構成】

夫とは2011年に死別。仕事のかたわら育てた3人の子どもは全員家庭を持ち、合わせて8人の孫がいる。2015年には初めてのひ孫が生まれた。

【経済状況】

持ち家と十分な資産があり、経済的な不安は一切ない。財産の半分ほどは生前贈与によって子どもたちに相続済み。

Fさんのご主人は、かなり名の知られた実業家です。無一文に近い状況から飲食店を開き、大きなチェーンに育て上げました。Fさんも子育てをしながら店に立ち、ご主人をもり立てていったそうです。その甲斐あって、ビジネスは大成功。Fさんご夫婦は、十分な財産を築くことができました。

ご主人は75歳を過ぎた頃から認知症を発症しました。数年たつと症状はひどくなり、時には深夜に徘徊して騒ぎを起こしたこともありました。子どもたちからは、ご主人を施設に入れるよう勧められたそうです。

しかしFさんは、「この人(ご主人)は、最期まで私が面倒を見る」と自宅で介護を続けました。子どもたちもFさんの決意に折れ、できる限りの協力をしたそうです。そんななか、Fさんのご主人は下咽頭がんになって入院。声帯を含めたのどの周辺を取り除く手術を受けました。

手術と放射線治療の影響で、ご主人は口からものを食べられなくなったそうです。Fさんは医師から提案されるがまま、ご主人に胃ろうの処置を受けさせました。

ところが、体調は回復せず、さらに数か月後には手術したのどに再びがんが見つかって、ご主人は亡くなってしまったのです。ご主人を病院で見送ったFさんは、いろいろなことを考えたそうです。病院のベッドで、長期間にわたって苦しんだご主人は、果たして幸せだったのか。そして、自分が亡くなるときに、あらかじめ決めておくべきことはないか……。

そしてご主人の一周忌が済んだ頃、Fさんは子どもたちに向けて遺書を書きました。そこでいちばん強調されていたのが、「必要のない医療措置、延命措置を一切しないこと」でした。

自分の生き様・死に様は、あらかじめ自分で決める

Fさんはご主人を見送る際に、大きな後悔がありました。本当は、ご主人が元気で正常な判断力を持っていた頃にきちんと話をして、医療措置をするのかどうか、するとすればどこまでの措置を施すのか決めておけば良かったといいます。しかし、そうした相談をしていなかったばかりに、ご主人が望んでいない医療措置を強いてしまったのではないかと悔やんでいたのです。そこでFさんは、自分が亡くなる際の医療措置について細かく定め、遺書に残したのでした。

Fさんはご主人が亡くなってから4年後、肺がんになりました。私が診察すると、既に骨や他の臓器に転移している状況で、手の施しようがありませんでした。私はFさんに、病状を伝えました。

すると、Fさんは落ち着いた表情で、「先生、分かりました。私はもう十分に生きた。この前、初めてのひ孫が生まれてかわいい顔も見られましたからね。だから特に治療せず、このまま、なるように任せます」と答えたのです。

それから亡くなるまでの数か月、Fさんの姿は本当にご立派でした。古い友人や遠くにいる親戚に会ってあいさつをしたり、自分の荷物を徐々に整理したりして、着々と死への準備を整えていったのです。

そして亡くなる2週間前からは、2日おきに訪問診療をするよう頼まれました。私は、血圧などを計り、がんの痛みを抑える薬などを処方しただけ。点滴などは一切しませんでした。そしてFさんは、眠るようにして亡くなられたのです。

Fさんの生き様、そして死に様は、まさに理想的なものです。最期まで自分の人生を人任せにせず、人としての尊厳を保ちながら、自分らしい生き方・死に方を全うできたのですから。

こうした最期を迎えるためには、あらかじめ準備が必要です。しかも、心身が健康な内から必要な準備をしておかなければなりません。もし、突然の病気や事故で正しい判断ができなくなり、当人が医療措置について何もいい残していない場合、その判断は家族に任されます。

そして、多くの家族は肉親への愛情から、延命を望むものなのです。しかし、「延命措置をして無理やり生かすことは、本当に正しいのだろうか?」という苦悩に追い込むことになります。そこで大切なのが、人生の最終段階における医療についてあらかじめ意思表示、いわゆる「リビングウィル」を明らかにしておくことです。

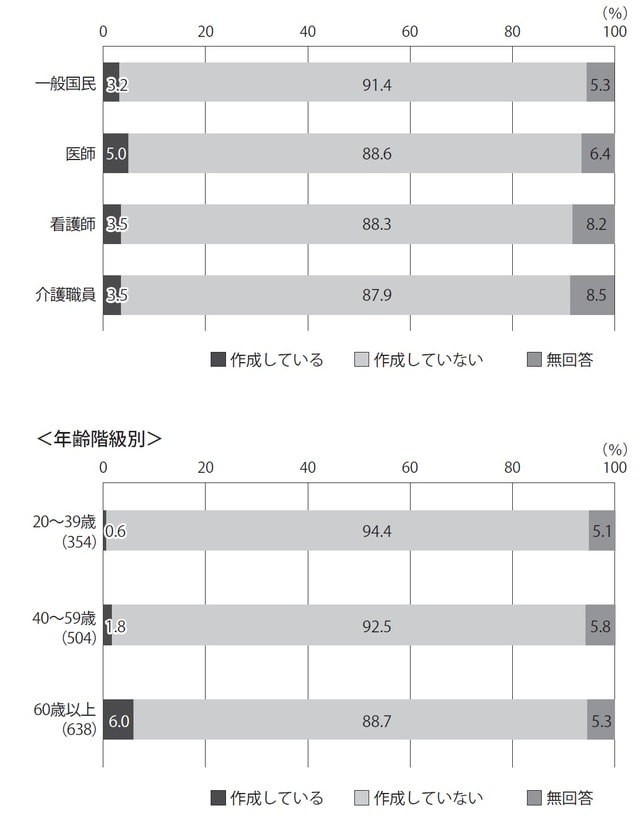

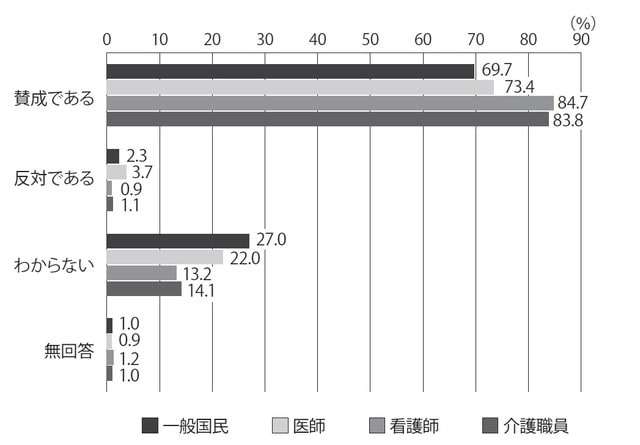

厚生労働省の「人生の最終段階における医療に関する意識調査」によると、自分で判断できなくなった場合に備え、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかなどを記載した「リビングウィル」をつくることについては、約7割の人が賛成しています。多くの人は、リビングウィルの重要性に気づいているのです。

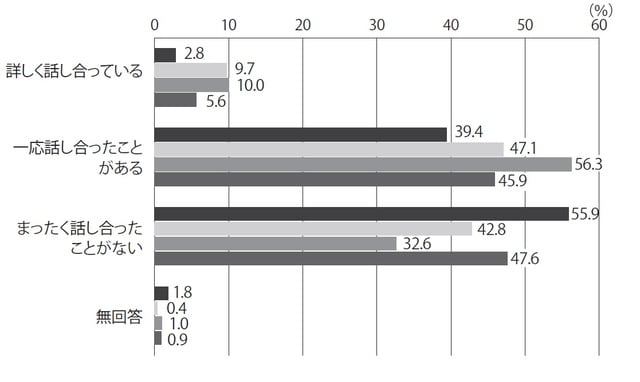

ところが、実行している人はほとんどいません。「人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことがある人」は、4割強にすぎませんでした。リビングウィルについての相談をしないのは、恐らく「死ぬことについて相談するなど不謹慎だし、縁起が悪い」と考えてしまうからでしょう。しかし、そうしてこの話題を先送りにすると、後悔するのは、本人やその家族なのです。