経営状況が悪化し、会長の私財を投じたものの…

筆者は事業承継を専門とする傍ら、事業再生の現場にも入ります。当然、会社経営に失敗した経営者が、財産を失ったうえで退場させられる場面にも出くわします。

相談を受けたX社は、東北の某県で電気設備の卸売業を営んでいる会社でした。現会長である先代社長A氏(75歳)が1960年代に創業して、数年前に息子B氏(50歳)に社長を譲りました。B氏が代表取締役社長をつとめ、株式もすべてA氏からB氏に移転済みです。

高度成長期からバブル崩壊までの経済成長期は、いわば「頑張れば誰でも」日本の経済成長とともに成長できた時代であり、A氏もその波に乗って、一時期は従業員50人規模までX社を拡大することができました。

もちろん、すべての会社が成長したわけではなく、倒産した会社も山ほどあったわけで、A氏に経営の手腕があったことは事実でしょう。一方で、現在ほど厳しい経営環境でなかったこともまた事実です。

経済成長期が終わり、バブルが崩壊すると、日本経済の停滞とともにX社の成長も止まります。とはいえ、収支はトントンまで落ち込むものの、財務状況としては、会社にもA氏個人にも、長年にわたって蓄えられてきた資産があったため、現状を維持していれば食うに困ることはありませんでした。

しかし近年、とくにリーマンショック後に経営環境は急激に悪化します。需要自体が減少するうえに単価も下がり、電気設備もインターネットで発注する流れが顕著になってきます。この流れに対応できず、X社は多額の赤字が続くようになり、財務も急激に悪化しました。

結果、A氏が蓄えていた私財を吐き出して、赤字を穴埋めするようになりました。そして、私財も全てつぎ込み、二進も三進も行かなくなったところで、社長のB氏から、金融機関を通じて筆者のところに相談があったのです。

いかがでしょうか。みなさんの周囲にも、このような会社が見当たらないでしょうか?

採算管理を徹底する、新たにインターネット販売を開始する、営業体制を再構築するなど、様々な対応策を考えてシミュレートしてみるものの、形勢を一変できる計画には至りません。

また、経営を向上させるためには、人や設備に新たに投資する必要が生じますが、その投資資金がまったくないわけです。再生会社は一般の会社よりも厳しい闘いになるのは当然です。資金が残っているうちに再生を考えてほしいのですが、そんな殊勝な経営者は滅多にいません。筆者も事業再生のプロではあっても、魔法使いではないので、「無理なものは無理」なのです。

しかし、X社の場合、形勢を一気に逆転できる「魔法」がありました。

M&Aです。

X社が長年培った大手企業との取引実績とパイプを求めて、複数の企業が買収に興味を持ちました。しかし、その魔法も「俺が作った会社を売り飛ばすとは、なにごとだ!」とのA氏の鶴の一声によりご破算となり、万策尽きて、筆者も支援から降りさせていただくことになりました。

その後、X社は倒産した、と風の噂で耳にしました。あとから岡目八目で考えると、X社にはターニングポイントがありました。それは、A氏からB氏への事業承継の時点です。このときに、A氏がきっぱりと引退していれば、現在もX社は存続し、A氏自身も資産を維持したまま、悠々自適な老後を送ることができたはずなのです。

代表権や株式をB氏に譲渡したあとも、A氏は毎日出社して影響力を維持し続けました。従業員は、というより社長であるB氏も含め、みんな依然としてA氏の意向をうかがっていました。A氏は代表権もない会長に過ぎず、株主でもないため、理論的に考えれば、現社長をないがしろにしてまで、意向をうかがわなければならないのか不思議ですが、「創業者」という威光にはなぜか逆らえないものです。

元気なうちに事業承継の計画を立て「引き際」を考える

ここで重要なポイントとして、経営者だけに限らず、誰でも年齢を重ねると、どうしても避けられない変化が生じます。それは、認知症の症状が生じる、言葉を選ばずにいえば、「ボケてくる」ということです。記憶力や判断力、理解力の低下が生じたり、攻撃的で意固地になったり、症状は様々です。とくに経営者は若いころからワンマンで他人のいうことを聞かない方が多いので、輪をかけて意固地になって周囲を辟易とさせがちです。

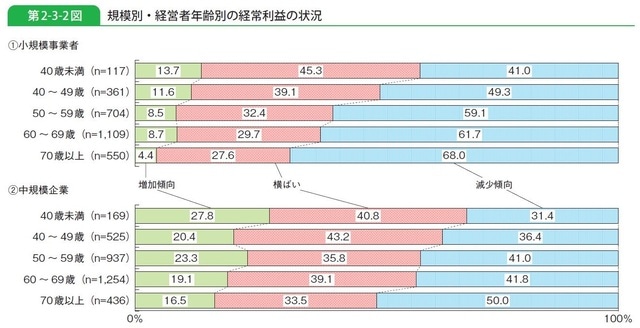

筆者の実感としては、60代まではしっかりしていてまったく問題のない方でも、70代に入ると急速に「ボケ」が進んでいき、意思疎通ができなくなる方が多いのです。日常生活にはそれほど影響のないレベルの症状であったとしても、会社経営となると経営能力が格段に低下し、広範囲に多大な影響が生じてしまいます。会社の収益力は、経営者の加齢とともに低下していくことがデータからも証明されています(中小企業庁「2013年度版 中小企業白書」データより)。

A氏も若いころは敏腕経営者だったに違いありません。しかし、70歳を超えた今では、時代の変化についていけないうえに、ボケてしまっていたのです。この事業再生もB氏からの依頼であり、A氏は「今は一時的に会社の調子が悪いだけで、もう少しすれば持ち直す」の一点張りで、筆者がX社を訪問すると「何しに来たんだ? あんたなんか、別に来る必要ないよ」と、いつも手荒いお出迎えでした。

それにもかかわらず、X社全体がそんなA氏の顔色をうかがい、トップであるはずの社長のB氏と二頭体制になってしまい、合理的な経営判断もできず、組織としての統率もとれていませんでした。また、A氏が無意味に現場をうろちょろと徘徊し、従業員の業務を邪魔して意味不明な罵声を浴びせていく、そんな事実を認識しているにもかかわらず、B氏はA氏を制止することができない。これでは、従業員のモチベーションが上がるわけがありません。

X社の経営が最近になって加速度的に悪化したのは、外部環境の影響だけではありません。加齢によるA氏の経営者としての能力の急激な低下こそが、根本的な原因なのです。外部環境は、経営悪化に拍車をかけたにすぎません。

また、A氏がX社に私財を投入していなければ、会社はもっと早期に限界にいきつき、傷口が浅いうちにM&Aという選択肢を採用して、好条件での売却ができたはずです(その頃ならA氏もまだボケてはおらず、M&Aの合理性を理解できたのではないでしょうか)。

経営者の共通の失敗パターンとは、「引き際を考えていない」ことです。考えていないうちにボケてしまい、考えることすらできなくなってしまうのです。悲しいことですが、現実として、人間は遅かれ早かれ、ボケてしまいます。しかし、ボケてしまったあとには、自分がボケていることにすら気づくことができないのです。

A氏のことを笑う方もいるかもしれません。しかし、事業再生の現場では「あるある」の話で、あなたも筆者も将来通るであろう道なのです。ボケるということを前提に、将来を考えておく必要があります。

経営者は還暦を迎えたら、60代後半までに、遅くとも70歳までに完全に引退できるように、元気なうちに事業承継の計画を立てて、コツコツと実行してください。これにより、会社も資産も残しつつ、経営者自身も悠々自適な老後を迎えることができるはずですから。

貝井 英則

貝井経営会計事務所 代表

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<