「役割と責任」の2つの基準が社員の成長の軸になる

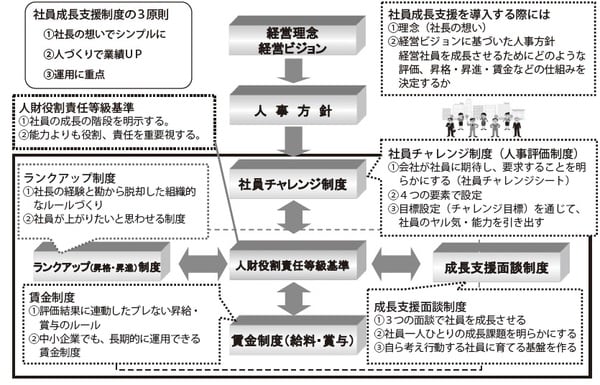

社員成長支援制度は、全部で5つの仕組みから成り立ちます(図表)。

[図表]社員成長支援制度の体系図

(1)人財役割責任等級基準

能力主義のもとで、職能要件書といった必要な能力や技術、技能を等級ごとにランク分けし、評価や賃金に結びつける制度を運用している企業がまだ少なくありません。

しかし、現在の企業を取り巻く環境下では、能力や技術、技能は新たな技術革新で次から次へと変化していきます。最近のAI(人工知能)というのもしかりです。

ですから、この職能要件書を作成した時点で過去のものになり、陳腐化していきます。

企業の成長には不可欠ですが、それよりも必要なことは、企業内に人を育てられる人、つまり核になる社員を作ることが先決です。したがって、そのような将来を担う人材を育成するには、それにふさわしい役割、責任をもってもらうことが重要です。

社員一人ひとりが役割や責任を自覚し、行動すれば、その後に自ずと技術、技能、知識は習得されてきます。そのような理由から、私は「役割」と「責任」の2つの基準を社員の成長の軸としています。

特に中小企業の場合は、この先人事制度の中に「役割責任主義」という考え方を取り入れることが非常に重要です。

この人財(本来は「人材」と書きますが、「会社の経営資源を使って付加価値を生み出す人」という意味で、ここでは「人財」としています)役割責任等級基準は、社員の「成長の階段」ごとに、会社として期待し、要求している役割、責任を明確にします。つまり、新入社員が入社し、仕事を通じ、成長する階段について等級ごとにそれぞれの役割・責任の違いを明らかにしていきます。詳細は、次回以降で詳しくご説明します。

(2)社員チャレンジ制度

この制度は、通常の人事評価とは違って、会社や組織での役割責任において、管理職や一般社員などの階層の違いによって、社員にチャレンジしてほしいことを社員チャレンジシートとして仕組化したものです。体系としては、役割成果、重点プロセス業務、チャレンジ目標、取り組み姿勢の4つからなります。

この4つの評価体系は、有機的につながっています。役割成果を達成するために、どのような重点プロセス業務を行えばよいのか、さらに役割成果、重点プロセス業務を達成するには、チャレンジ目標をどう設定するべきか、そして、以上の3項目をさらに向上するには、どのような取り組み姿勢で毎日の仕事の中で具体的に行動すべきか、という流れになります。

さらに、これらを評価だけに終わらせません。チャレンジ目標の設定を通じて、社員のやる気を喚起して、その目標達成の過程で成長を実感し、評価することで社員のモチベーションを最大限に上げることができます。このチャレンジ目標は一人ひとり異なります。社員が50名いたら、50通りの目標となります。このチャレンジ目標を描けるかどうかが、本人のキャリアアップにつながるかどうかの大切な視点となります。

「評価結果」を昇給・賞与にどう結びつけるのか

(3)ランクアップ制度(昇格・昇進制度)

等級や役職が上がるルールです。それを組織的に決定していきます。

社長の経験と勘で決定するような“鶴の一声”ではなく、組織での一定のルールを作成し、決定していきます。

人財役割責任等級基準での達成度、社員チャレンジシートの評価結果、上司の推薦、レポート、必要な資格などを企業の必要性に照らし合わせて作成します。

これによって、昇格・昇進への不満がなくなり、若手社員の上昇志向も期待できます。

(4)成長支援面談(制度)

成長支援面談とは、社員一人ひとりに光を当てて、やる気と能力を最大限に引き出すための面談です。社員チャレンジ制度(人事評価制度)がうまく運用できるか失敗するかは、この成長支援面談を導入してPDCA(Plan Do Check Action)を着実に回していけるかが鍵となります。

人事評価シートは、言ってしまえば“単なる紙切れ”です。

評価を本当に納得のあるものにするには、部下と面談をして確認する必要があります。もちろん確認だけではなく、今までの仕事の反省や次期へ向けてどんなことを期待しているか、やってほしいのかを本人の意思を聞きながら面談を進めていくことです。そうして初めて本当の意味での“血の通った面談”ができます。これが現在、私のクライアントに実施している“成長支援面談”です。

社員チャレンジシートにある評価項目に基づき、管理職が部下を評価し、さらに部下が成長できるような、あるいは成長したいと思うようなチャレンジ目標を設定し、上司の支援を受けながら、部下がその目標を達成していきます。そのときに要となる制度が成長支援面談です。

(5)賃金制度

評価結果を昇給、賞与、諸手当などに反映させる仕組みのことをいいます。社員が設定した目標を評価し、その結果を昇給、賞与に結びつけることがとても重要です。

つまり、社員が頑張った結果を昇給や賞与に結びつけることで、社員の納得感が増し、「よしっ、もっと頑張ろう」と一人ひとりのやる気につながります。また何歳になったら年収がいくらになるといった「社員のモデル賃金」を作ることで、社員自身が自分の人生設計(ライフプラン)を作る手助けができます。

社員が少し遠くの未来を描くことができれば、仕事へのやりがいや定着率は間違いなくアップします。

以上が社員成長支援制度の概要です。社員一人ひとりがどのように成長し、会社に貢献できるか、それを実現する仕組みがこの社員成長支援制度になります。

その制度づくりで大事なことは、すべての仕組みが相互につながっているということです。よくあるのが等級制度は等級制度、評価は評価、賃金は賃金、というようなバラバラな仕組みの状態です。

頑張ると評価や賃金はこうなる。そして、次の新しい等級ステージ(人財役割責任等級基準)にランクアップされる。このように社員がワクワクする、前のめりになるようなストーリーで、社員に語ってほしいのです。