「人に見られて恥ずかしくない棋譜」を残したい

◆投了に美学はあるか?

勝利の可能性がすべて断たれた時は投了をするのですが、これは非常に悔しくてつらい作業です。これが嫌だから必死になって勝負手を繰り出し、逆転への可能性を見出そうとするのですが、それがすべて断たれた時は、投了するしかありません。

そもそも他の勝負の世界を見ても、自分から負けを認めて頭を下げるという行為は、ほとんどないのではないでしょうか? 野球のコールドゲームにしても、ルールとして定められているから試合終了となるわけで、自分から言い出すものではありません。

ここにはやはり、囲碁ならではの美学があります。ものすごい大差で、逆転できる可能性もまったくないのに、いつまでもだらだらと打っているのは恥ずかしいというわけです。

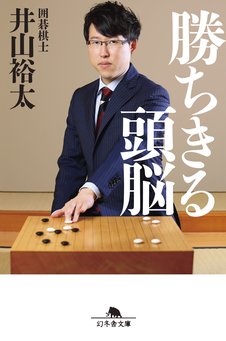

たとえば、僕の場合はタイトル経験者ということで、どんな対局でも棋譜が残ります。ですから、後世の人が「井山という棋士はこういう碁を打ったのか」と僕の棋譜を見るということで、その時に「なんだ、こいつは。勝ち目のない碁をいつまでも打ちやがって」と思われる可能性があるということなのです。いや、すでにそう思われているかもしれませんが……。

そういう意識があるので、棋士は囲碁を勝負事としてだけではなく、作品と捉えている部分があります。人に見られて恥ずかしくない棋譜を残したいということです。それが投了という作業に、最も色濃く表れるのではないでしょうか。

また、棋士は「投了前の気持ちの整理」という言葉をよく使います。もう逆転の見込みがなくなったと頭では理解できていても、感情がまだ敗戦を受け入れられない――そんな時にカーッとなった気持ちを落ち着かせるため、もう少しだけ打ち続けるのです。そうやって心の火種が鎮まるのを待って、静かに頭を下げる。せめて「散り際くらいは美しく」ということです。

ただ、投了という作業は本当に人それぞれで、打ち続けている限り何が起こるかわからないと考えて粘りに粘る人もいれば、少しでも形勢が悪くなると気持ちが切れ、ポキッと折れるかのごとく、あっさりと投了してしまう人もいます。

このあっさりタイプの人は、囲碁を芸術だと捉えていることが多いのでしょう。先ほど「棋譜は作品」という話をしましたが、この意識が非常に強いのです。だから自分がミスをすると、そういう自分が嫌になると言いますか、作品を汚したことに耐えられなくなってしまうのではないかと思います。

それで「これ以上打ち続けても、さらに棋譜を汚すだけ」と考え、投了してしまうのですが、まだ大して形勢が悪化していない時でも投げてしまうため、投了されたこちらのほうが驚くこともあります。さらに極端な場合は、まだ優勢なのに自分のミスに嫌気が差し、投了してしまったというケースも……。「こんなミスをする自分に勝者の資格はない」といった心境かもしれません。

かつては「棋道」という言葉が使われたように、囲碁は勝負というより「芸道」であるとされていました。だからこそ、形勢の悪い碁をいつまでも未練がましく打つのは恥であるとの意識が強く、「散り際を美しく」という気持ちが働くのでしょう。

個性の表現の積み重ねこそが「芸術」に

◆勝負と芸術の二兎を追って

では、僕がどちらのタイプかというと、ポキッと折れるタイプではありません。すでに記したように、可能性がある限りは粘って、逆転を追求するタイプです。勝利という目的に向かって全力を尽くす姿や、盤上の技をファンの皆さんに観ていただくのが、僕の役割だと考えているからです。

芸術家タイプの棋士の考え方を否定しているのではありません。そうした方々の囲碁への澄みきった真っすぐな気持ちは本当に尊敬しますし、僕も碁盤に対するそういう思いは忘れずにいたいと、常に思っています。先ほども言ったように、棋譜が残る立場ですからいいものを作りたいですし、恥ずかしい作品を残すことはできません。

ですから「囲碁に求めるのは勝負か芸術か?」と問われたら、僕は「二兎を追います」と答えます。

というのも、勝負と芸術は、決して対立するものではないと思うからです。「貪欲に勝利を追い求めながら、芸術性を発揮することもできる」――これが僕の考えであり、究極の理想でもあるのです。

たとえば現在の囲碁界は、中国や韓国の圧倒的な研究量もあって、序盤の研究が驚くべき速さで進んでいます。かつては「あれも一局、これも一局」だったのが、今では「あれは黒良し、これは白良し」と、相当な範囲で結論が出るようになりました。

これは囲碁のレベルアップに繫がりますから素晴らしいことなのですが、その反面、それらの研究結果に頼りきってしまい「自分で考え、新しい世界を切り拓いていく」という気概を持つ人が少なくなってきたように思えます。

世界レベルでの研究結果というのは、本当に微に入り細を穿ったもので、場合によっては初手から三〇〜四〇手近くまで定型化した布石もあります。それで互角という結論が出ているので、誰もがその布石を真似している。するとどういうことが起きるか? 隣で打っている碁も、またその隣の碁も、自分の碁とまったく同一の進行をたどっているという、驚くべき事態が起こるのです。

これは憂うべき事態と言わざるをえません。研究自体は非常に優秀ですから、そのとおりに打っていれば、形勢が悪くなることはないでしょう。でもだからと言って、猫も杓子(しゃくし)も同じ布石、創造の楽しみを放棄してマニュアルの実践だけに費やしていいものでしょうか? それは「思考の放棄」以外の何物でもないと、僕は思ってしまうのです。

ですから僕は、研究結果は情報として有難く受け入れ、そのうえで自分なりのアレンジを加えていくようにしています。持ち時間八時間の二日制対局などでは特にその思いが強く、自分が打ちたい一手、自分らしい一手を常に模索していると言っていいでしょう。そうやって個性を表現していくことこそが、囲碁における最大の楽しみだと思うのです。

そして、そうした個性の表現の積み重ねこそが「芸術」になるのではないでしょうか。

江戸時代や明治時代における名人たちの棋譜を並べていても、そこには弾けるほどの個性があります。「この人はこういうことを考えながら、この手を打ったんだな」ということから始まり、「こういう考え方をするということは、きっとこういう信念を持った人だったのだろう」ということまで感じ取れるのですから。棋譜はやっぱり、人を映す芸術作品なのです。

羽生善治さんも著書の中で言っておられます。「できるだけ一局の早い段階で、定跡や前例から離れたい」と。これはやはり「他人の真似ではなく、自分の個性を出したい、自己表現をしたい」との意味だと捉えています。

自分を表現することに繫がると思いますが、自分らしい手や自分にしか打てない手を打つことが、今の僕の大きなモチベーションとなっています。

一局のなかで「この手は自分らしい、満足のいく手だった」と思うことができれば、その碁を打った意味や、幸せを感じるようになってきました。そう考えると、僕にも芸術家タイプの要素が芽生えてきたのかもしれません。

そしてそこに「勝利」という結果を加えることができれば、言うことなし!

勝利を懸命に追い求めるなかで、盤上に自分らしさを表現したい。勝負と芸術の二兎を求めることが、今の僕にとっての究極の目標です。

井山裕太にしか表現できない碁を創り上げていく――常識とされているものの逆を行き、人から疑問視されるような手であっても、それが僕の直感に基づき、読みの裏付けがあるのなら、自分を信じて、その一手を盤上に打ち下ろすことにためらいはありません。