今回は、会社の私物化に伴う「節税対策」が、結果的に利益をくいつぶす理由を見ていきます。※本連載では、株式会社エッサム編集協力、株式会社古田経営・常務取締役の飯島彰仁氏、会計事務所経営支援塾の著書『9割が結果を出す! 小さな会社の脱零細マニュアル』(あさ出版)から一部を抜粋し、小さな会社が「脱零細企業」となるために必要な改善ポイントをレクチャーしていきます。

会社が社長の「私物」と化す過程とは?

なぜ、公私混同した経営は、大きなマイナス要因になるのか。ここで、経営の数字面からあらためて確認してみましょう。

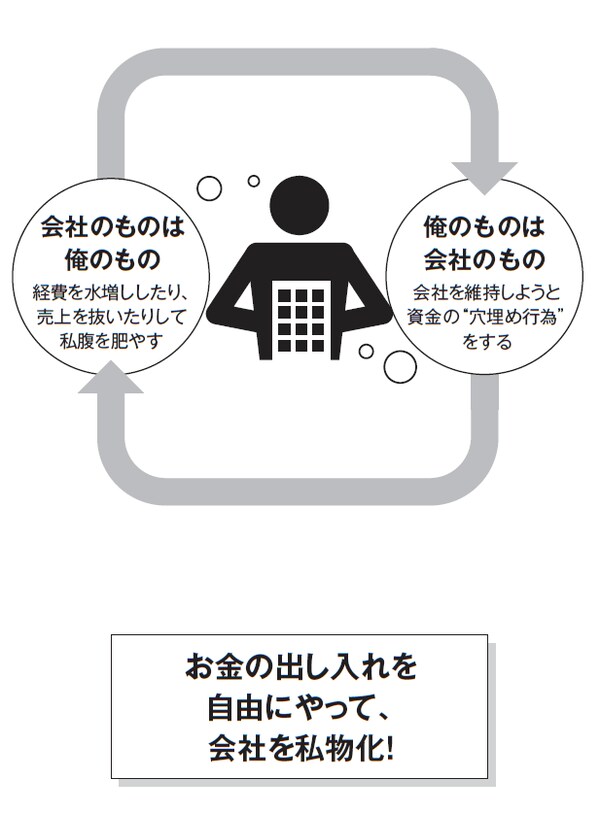

公私混同とはカンタンにいえば、社長が「俺のものは会社のもの、会社のものは俺のもの」といったように会社を私物化する対応です。

まず、「俺のものは会社のもの」という対応を見てみましょう。これを「社長が全精力を傾けて経営にあたる」と解釈できればいいのですが、そうともいえない面があるのです。

たとえば会社が資金繰りに窮したとき、その穴埋めを社長自身の財布から行う会社があります。この行為そのものは一概に否定はできません。それによって会社と社員、さらにその家族が救われることもあるからです。そのために、社長は常に多くの役員報酬を会社から受け取り、お金をプールしておく必要もあります。

しかし、その〝穴埋め行為〟が頻繁になれば、会社は社長の私物になってしまいかねません。出資以外の社長から会社への資金提供は、会社の決算書では役員借入金として表現します。それは実質、資本金ですから返さなくてもいいお金ですが、会社としてふさわしい対応とはいえません。

つまり、経営としては一時の窮状をしのげるだけで、実際は何の解決にもなっておらず、当然、零細を脱することなど絵に描いた餅のように思えてくることでしょう。

金融機関からの信頼もなくす「利益をくいつぶす」経営

一方、「俺のものは会社のもの」という考え方では、「売上を簿外にして社長が自分の懐に入れる」という行為や「経費を水増ししたり不正計上したりして利益を抑える」というやり方が典型的です。こうすることで、社長の懐は潤い、費用を増やし、売上を減らすので法人税額を低く抑えることもできます。

しかし、節税対策のつもりとはいえ、このような公私混同を重ねていると、遅かれ早かれ結局あるべき利益を食いつぶすことにつながっていきます。

[図表]公私混同とは、このような行為

結果的にどちらの場合も、社員の気持ちは会社から確実に離れていきます。社員が社長の家族のみという会社でも、「結局、会社は社長の都合のいい玉手箱、おもちゃだ」

と考えるようになってしまいかねません。公私混同とそれをもとにした節税対策は、零細から抜け出せない体質をつくってしまう原因となります。

利益をくいつぶす経営は、やがて金融機関からの信頼もなくします。それは成長軌道に乗る源の資金供給という〝水瓶〟をひっくり返す結果を招いてしまいます。

脱零細のためには、零細と呼ばれるゆえんともいえる公私混同を何としても排除しなければなりません。

税理士法人新日本経営

代表税理士

会計事務所及び事業再生コンサルティング会社に所属後、平成19年、新日本経営会計事務所開設。平成20年より埼玉県再生支援協議会専門アドバイザーとして活躍する。税理士法人新日本経営は、会計・税務はもちろんのこと、金融機関に強い税理士が、顧問先の「黒字化支援」、「融資・銀行対策」、「経営改善・事業承継」等の経営問題に積極的に取り組んでいる。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

ちとせ会計事務所

所長税理士

平成6年4月クラヤ薬品(株)(現在の(株)メディセオ)に入社。病院・診療所営業担当(MS)として医薬品及び医療機器の販売を行う。平成8年6月税理士・不動産鑑定士事務所に入所。平成24年8月税理士・不動産鑑定士事務所の所長の死去により独立を決意、平成25年2月ちとせ会計事務所を開設し現在に至る。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

リアン総合事務所

税理士・キャッシュフローコーチ®・SP融資コンサルタント®

大学卒業後、信託銀行に就職したが、金融ビックバンによる銀行の再編成を機に退職。退職後、税理士だった祖父への憧れから会計事務所で働きながら税理士資格の取得に励む。

苦節18年の歳月を要したのち合格し、念願の独立を果たす。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

吉田一仁税理士事務所

ファイナンシャルコーチ®・税理士

大学卒業後、渋谷の大手会計事務所に4年半勤務し、税理士としての実務を積む。2005年1月、「吉田一仁税理士事務所」を開業。中小零細企業の社外CFO(財務幹部)として、「資金調達・資金繰りサポート」でお金を確保し、シンプルでわかりやすい「お金の見える化」でお金をコントロールし、成果の出る「経営コンサルティング」でお金を生み出すサポートをしつつ、経営者の意思決定を正しい方向に導くファイナンシャルコーチ®。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

株式会社エム・エス・コンサルティング/公認会計士・税理士山口学事務所

公認会計士・税理士・AFP

1981年11月~1987年12月 、プライス・ウォーターハウス公認会計士共同事務所および監査法人朝日新和会計社(現、あずさ監査法人)に勤務。1988年1月 、公認会計士・税理士山口学事務所を開設。経営者の夢を将来ビジョンとして明確にし、そこに至る道筋を経営計画としてまとめ、会計情報を経営に活かして、「脱・公私混同」+「中小企業版PDCA」でゴールを目指す。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

櫻井孝志税理士事務所

税理士

中小企業・零細企業や個人事業主のメリットは、歯車ではない、転勤がない、定年がない。デメリットは、収入が少ない、福利厚生がない、マニュアルや研修制度がない。働き甲斐のある仕事について、収入が付いてくればよいと考え、中小企業にふさわしいPDCAサイクルの回し方を指南。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

岡本剛税理士事務所

税理士・経営計画コンサルタント・PDCAコンサルタント

平成6年4月岩水明税理士事務所に入社。平成25年2月岡本剛税理士事務所開業。大阪市北区の南森町から経営をフルサポート。うまくいく会社・社長がいなくてもスタッフが自ら動く会社のPDCA(仕組み)を作りもサポート。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

竹内総合会計事務所

所長・税理士・中小企業診断士・行政書士

ヤンマーディーゼル(株)に入社し原価計算・経理業務に従事した後、大手会計事務所に入所し税務部長として中小企業の財務・税務・資金繰り指導に従事。

その後、平成9年マーケティング系コンサルタント会社に入社するとともに同年会計事務所を設立し所長に就任。平成15年1月、竹内総合会計事務所として独立。

経営サポート内容

経営診断による問題・課題の整理→経営計画による経営目標の策定→月次決算検討会による進捗確認→人事評価による全員経営の実現。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

坂元公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士

経営数字を使って社長とともにワクワクする未来を創る経営支援会計事務所として活動。漠然としたお金の悩みや社員との立場の違いからくる危機感のズレやギャップを次の2つのツールで緒に解消することを目指す。

● お金の稼ぎ方や残し方がわかる「月次決算書」

● 社員とビジョンを共有できる「経営計画書」

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル

株式会社古田土経営

常務取締役

2005年に古田土会計公認会計士・税理士事務所(現・税理士法人古田土会計)に入所。現在は、同法人含むグループ企業の株式会社古田土経営の常務取締役を務める。経営計画と月次決算を主力商品とする古田土会計グループにおいて、営業活動することなく年間100〜150社の新規開拓をするスキームをつくり上げ、現在約2,300社の中小企業を指導。そのうち黒字率85.8%を実現している(日本企業の黒字率32.1%、平成27年度、国税庁調べ)。また、同ノウハウを同業者である会計事務所にも提供する会計事務所経営支援塾を運営する。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル