婚姻数は増加するも、2024年の出生数は70万人を下回る結果に

6月4日に厚生労働省から「令和6年(2024年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」が公表されました。

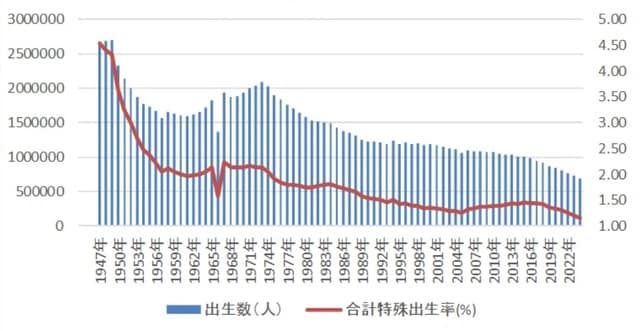

2024年の出生数は68万6,061人で、初めて70万人を割り込み、統計がある1899年(明治32年)以降で過去最少。出生数は前年より4万1,227人減りました。前年比▲5.7%の減少率です。2022年に77万759人と80万人を下回ったばかりでした。ちなみに過去最高の1949年(昭和24年)の269万6,638人の約1/4です。経済的な不安や仕事と育児の両立の難しさなどが、少子化を招いているといわれています。

2024年の死亡者数は160万5,298人で、出生数との差である自然減は91万9,237人にもなりました。

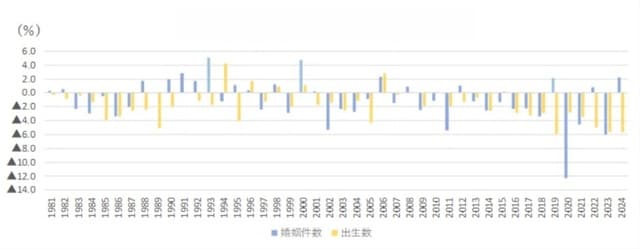

ただし、2024年は48万5,063組と低水準ながら婚姻件数に明るい変化が生じています。2023年の47万4,741組から前年比+2.2%の増加に転じたことです。メディアでは報じられていないようですが、婚姻件数の増加をもっと評価していいように思います。2025年の1~3月期の婚姻件数が13万1,332組、前年同月比▲3.9%と減少ペースに戻ってしまったので、報じにくいのかもしれません。

「合計特殊出生率」は1.15で、統計がある1947年以降で過去最低になりました。ちなみに、この指標が公表されるようになった1947年(昭和22年)の4.54が過去最高です。「合計特殊出生率」と「出生率」とは違います。「出生率」とは、その年に生まれた人口1,000人あたりの出生数のことです。2024年の日本の出生率は5.7人でした。「合計特殊出生率」とは、15~49歳の女性1人あたりが産む子どもの数のことです。すなわち、1人の女性が生涯に生む見込みの子どもの数を表します。

国立社会保障・人口問題研究所が2023年4月に公表した将来推計人口で、基本シナリオの「出生中位・死亡中位」のケースでは、2024年の出生数・約75万5,000人、出生率1.27と予測していました。しかし実際は「出生低位・死亡中位」シナリオの、2024年の出生数・約66万8,000人、出生率1.12に近い結果になってしまいました。

団塊の世代が後期高齢者に、社会保障費増加へ懸念

ここで、戦後の出生数の推移を大雑把にみてみましょう。厚生労働省の人口動態統計は1947年から存在します。戦地から戻った人たちが結婚をしたので、婚姻件数は1947年93万件、1948年95万件と90万件台の多さでした。その後低下し1951年から1954年まで60万件台で推移したあと、上昇基調に。ピークは1971年の110万件です。

ベビーブームは婚姻件数の2つの山に対応します。1947年から1949年が第1次ベビーブーム、特に1949年の出生数は269万6,638人と戦後最高を記録しました。この3年間に生まれたのが、いわゆる団塊の世代です。

大学進学者は、学生運動が最も盛んな時期に当たりました。社会人として高度経済成長やバブル景気を経験。2025年で、団塊の世代は75歳以上の「後期高齢者」となりました。団塊の世代が、一斉に後期高齢者になったことにより、介護や医療費などの社会保障費の増加が懸念されています。

団塊の世代の子どもたちの結婚のピークは1971年。1970年から1974年まで100万件の大台に乗りました。団塊の世代の子どもたちが主に生まれた時期が1971年から1974年の第2次ベビーブームです。年間の出生数は200万人台でした。

第2次ベビーブームの出生数のピークは1973年の209.2万人でした。しかし、そのあと、出生数は減少傾向を辿り、1984年に150万人割れの149万人、2016年には100万人割れの97.7万人になりました。

少子化の原因としては、「未婚化の進展」、「晩婚化の進展」、「夫婦の出生力の低下」、これらの背景にあるものとして「仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れや高学歴化」、「結婚・出産に対する価値観の変化」、「子育てに対する負担感の増大」「経済的不安定の増大等」が挙げられます。少子化が進むと、現役世代が支える社会保障制度が揺らぎ、労働投入も減り経済の成長力が低下します。そのため子どもを産み育てやすい環境整備が急務といわれて久しい状況です。

合計特殊出生率が2005年の1.26を底に回復し2015年には1.45まで戻ったことで、少子化対策の効果がいくらか出てきたかと期待された時期もありました。しかし2024年には1.15になってしまったことで、現在まで芳しい成果は出てきていないと思われているようです。

丙午の迷信は2026年の出生数に影響するか

なお、「人口動態統計速報」によると、2025年の1~3月期の出生数は、前年同月比▲4.6%の減少ペースです。この減少率が1年間続くとすると、2025年の出生数は65.5万程度になります。

心配なのは2026年で、60年に一度の丙午に当たります。「丙午生まれの女性は気性が激しく夫を不幸にする」という迷信があり、前回1966年の丙午では出生数は前年比▲25.4%と大きく落ち込みました。特殊出生率は1965年の2.14から1966年は1.58に急低下しました。翌年1967年は2.23に戻ったものの、1.58は1989年1.57に破られるまで、最低水準でした。

2026年に丙午の迷信を信じる人が減っていればよいのですが、迷信を信じる人がある程度いて、出生数が前年比▲9.0%になるとすると、2025年の出生数を65.5万人とした場合、2026年は59.6万人となり、60万人を割り込みます。この場合、2022年に80万人割れ、2024年に70万人割れ、2026年に60万人割れと2年ごとに大台割れするという極めて厳しい状況になってしまいます。

※なお、本投稿は情報提供を目的としており、金融取引などを提案するものではありません。

宅森 昭吉(景気探検家・エコノミスト)

三井銀行で東京支店勤務後エコノミスト業務。さくら証券発足時にチーフエコノミスト。さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントでもチーフエコノミスト。23年4月からフリー。景気探検家として活動。現在、ESPフォーキャスト調査委員会委員等。

預金中心の人必見!資産の目減りに気づいていますか?

“NISA”を活用したインフレ時代の「資産保全」

>>1/21(木)LIVE配信<<

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<