小泉農水相「備蓄米2,000円実現」宣言の波紋

日本人の主食であるコメの値段は前年比ほぼ倍になっていることが物価上昇判断DI高止まりの主因のひとつになったと思われます。

5月の「消費者マインドアンケート調査」は、調査期間最終日が20日でした。そのため、翌21日の小泉進次郎氏の新農水相就任や、就任会見での「国民が最も不安を感じているコメ高騰に対し、スピード感を持って全力で対応したい」という意欲表明は、この調査の判断材料には含まれていません。

小泉農水相は「新たに始める随意契約の中で明確に価格を下げていきたい。いまゼロベースで新たな制度を考えるように指示を出していて、仮に需要があった場合は無制限に出すことも含めていままでとは違う大胆な手が必要だと思っている」と述べました。

5月5日~11日のPOSデータによると、スーパーでのコメの平均販売価格は5キロあたり4,268円と、1年前の2倍に達しています。高すぎるコメ価格による消費者の国産米離れを防ぐためにも、早急な対応が求められます。小泉農水相が言及した備蓄米による「店頭2,000円実現」が達成されれば、今後のガソリン価格低下見通しなどエネルギー価格の安定と相まって、物価上昇判断DIの低下が期待できそうです。

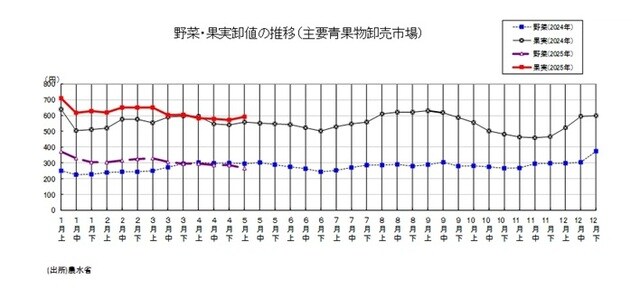

一方、高値が続いた野菜価格は落ち着いてきました。主要青果物卸売市場の野菜の卸値は24年11月上旬から25年3月中旬まで前年同旬比が2ケタの上昇が続いていましたが、3月下旬に0.0%に鈍化。4月上旬に▲2.3%とマイナスに転じたあと、4月中旬▲3.0%、4月下旬▲4.9%、5月上旬▲9.9%と4旬連続マイナスとなり、マイナス幅を拡大させています。野菜高騰が物価高の主因のひとつでしたが、足元で状況は変化してきました。このことが5月の物価上昇判断DIの若干の低下要因のひとつだと思われます。

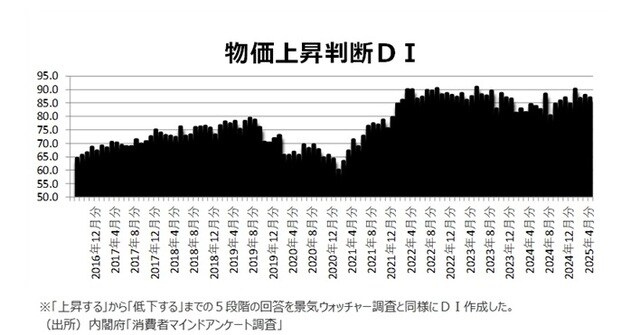

物価上昇DI、5月は“87.0”で若干低下も依然高水準

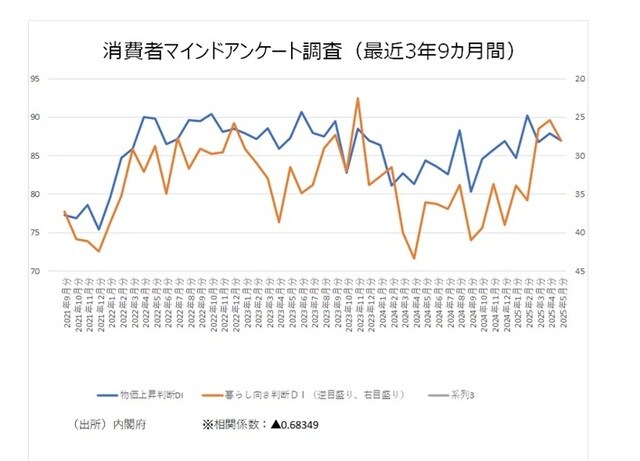

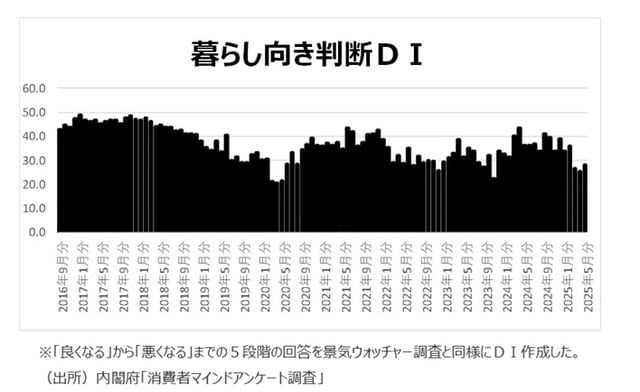

内閣府「消費者マインドアンケート調査」の暮らし向き判断DIと物価上昇判断DIの相関係数は、16年9月から21年8月までの最初の5年間は0.01と無相関。しかし、21年9月から25年5月までの最近の3年9ヵ月間はマイナス0.68と逆相関になっています。現状は、高い物価見通しが暮らし向き判断の足枷になる状況が継続しています。

物価上昇判断DIは、調査開始から22年1月までは60台・70台で安定推移していましたが、ロシアがウクライナ侵攻した月の22年2月調査以降物価上昇判断DIは80台・90台で、物価が上昇するという見通しが強まりました。

22年10月には90.4を記録しました。その後も80台後半の高水準で推移し、23年6月には90.7に達しています。一旦は振幅を伴いながら24年9月に80.3まで低下したものの、再び上昇傾向に転じ、25年2月には90.2と20ヵ月ぶりに90台を記録。25年3月に86.8へ低下後、4月は87.9に上昇しましたが、5月は87.0となりました。

回答の内訳比率をみると、25年5月は「やや低下する」が3.4%でこの1年で最も多くなりました(ただし、24年9月は「やや低下する」が3.3%でしたが、「低下する」が1.6%でした)。

消費者の生活実感に変化の兆し?

暮らし向き判断DIは、24年10月から25年5月の8ヵ月間は、逆相関の動きをする物価上昇判断DIが84以上の高水準であったことから、低水準の20台・30台に。しかし、25年5月は28.0で、まだ低水準ですが25.4だった4月から2.6ポイント、3ヵ月ぶりの上昇になりました。

※なお、本投稿は情報提供を目的としており、金融取引などを提案するものではありません。

宅森 昭吉(景気探検家・エコノミスト)

三井銀行で東京支店勤務後エコノミスト業務。さくら証券発足時にチーフエコノミスト。さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントでもチーフエコノミスト。23年4月からフリー。景気探検家として活動。現在、ESPフォーキャスト調査委員会委員等。

預金中心の人必見!資産の目減りに気づいていますか?

“NISA”を活用したインフレ時代の「資産保全」

>>1/21(木)LIVE配信<<

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<