経営者のリーダーシップと事業承継の課題

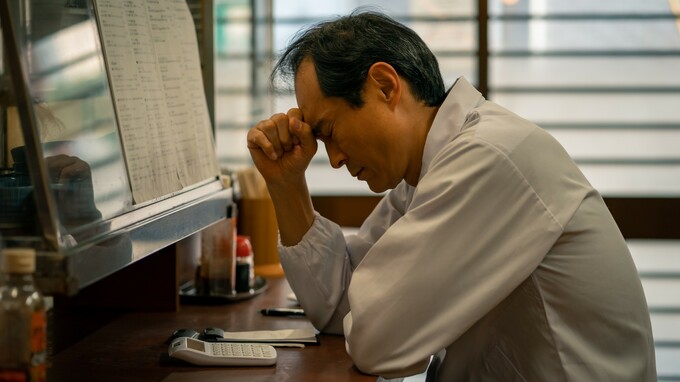

後継者不在の問題は、単に次世代の意欲の有無にとどまりません。経営者のリーダーシップスタイルも大きく影響しています。

例えば、ある経営支援先の社長はこう語っています。

「息子には私と比べて求心力(カリスマ性)がない。息子もそれを理解している。変化が激しい時代に、事業を継ぐことは厳しい選択だと考えている」

中小企業では、創業者の強いリーダーシップに依存するケースが多く、そのカリスマ性が組織の求心力となっています。しかし、経営環境が複雑化するなかで、個人のカリスマ性に依存する経営はリスクが高いと言えます。

また、近年の労働市場では、経営者のポストに「安定」よりも「負担」が伴うという認識が強まり、次世代が事業承継に慎重になる傾向が顕著です。このため、カリスマ性に頼らない経営スタイルの確立が急務となっています。

「カリスマ依存型経営」から「持続可能な経営」へ

経営の持続可能性を高めるには、カリスマ性に依存しない「組織力」を強化する必要があります。企業の統制手法には以下の3つがあります。

家柄による統制:創業家の権威を利用する(伝統的な大企業で見られるが、中小企業では機能しにくい)。

官僚システムによる統制:ルールやプロセスで組織を管理する(安定はするが、変化には弱い)。

カリスマによる統制:強いリーダーシップで組織を牽引する(個人依存が強く、後継者育成が難しい)。

しかし、カリスマ経営の成功事例は、必ずしも「個人」に依存しているわけではありません。

例えば、中部地方のある小売業では、創業者の急逝後、20代後半の息子が事業を継ぎました。

新社長は、最初から自分がカリスマになることなど考えていませんでした。その代わり、就任直後から社員とともに「自社が大切にしてきた思想、哲学、理念は何なのか?」という問いを立て、対話を重ねてきました。時に、先代の奥様にヒアリングを行い徹底して考え抜きました。

この作業により、前社長からカリスマ性が分離され、その思想、哲学が組織に埋め込まれたのです。

人は、自分で考えると物事を自分事にします。思想や哲学といった行動の礎を社員が主体的に考えたことで、指示命令を受けずとも、自ら考え行動する風土が醸成されました。

その結果、創業者の思想が企業文化として根付いたことで、個人に依存しない強い組織が形成されました。社員たちは、自分たちが成長の立役者であるという自負を持って働いています。

もしこの社長が、自分がカリスマになろうとしたら、無理な背伸びをして、かえって求心力を失っていたかもしれません。