バブル崩壊後、長期経済停滞への転換と消費者利益

1985年のプラザ合意で、アメリカの対外不均衡の原因であるドル高の是正が先進五カ国の間で合意されたことを受けて、以後、ドル安・円高が急速に進展した。1986年の円高不況から回復した日本経済は、88年頃から景気過熱へと向かい、株価と地価の急騰によるバブル状態となった。

これに対して、1989年5月から公定歩合が段階的に引き上げられるとともに、90年4月から土地取引に対する総量規制が実施された。それにより、地価と株価が急速な下落に転じるとともに、設備投資は縮小して景気後退へ向かった。バブルの崩壊である。

以後、1990年代初頭からの日本経済は、長期経済停滞の時代を迎えた。GDP実質成長率は、1990~94年平均で2.2%、1995~99年平均で0.8%、2000~04年平均で1.5%、2005~09年で0.0%と低迷を続け(橋本寿朗・長谷川信・宮島英昭・齊藤直『現代日本経済 第3版』有斐閣、2011年)、「失われた10年」と呼ばれた停滞状況は「失われた20年」へと延びていった。

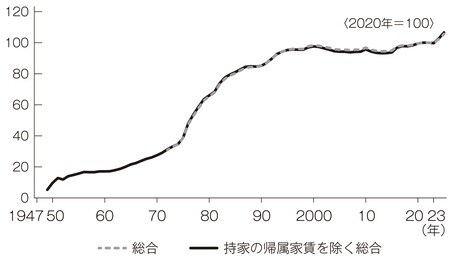

【図表】が示すように、消費者物価は1990年代に入る頃から上昇しなくなり、戦後日本における物価上昇の時代は歴史的終焉を迎えた(「2020年基準消費者物価指数」)。価格破壊や価格革命といった言葉が踊り、デフレ基調への転換という新しい時代へと突入したのである(橋本寿朗『デフレの進行をどう読むか 見落とされた利潤圧縮メカニズム』岩波書店、2002年)。