消費水準の向上と中流意識の定着

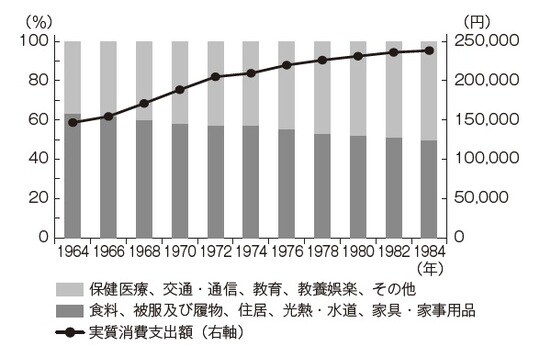

図表1は、1964年から84年までの家計消費支出の推移を示したグラフである(「家計調査」2人以上世帯〔非農林漁家〕・年平均1ヵ月、実質消費支出額は1980年の消費者物価基準)。実質消費支出額は、石油ショックを経て伸びが鈍化していたとわかる。

ただし、緩やかな増加傾向が続いたことは注目されよう。支出構成の変化からは、衣食住分野での一定の充足を背景として、モノからサービスへと消費の主軸が移っていく流れを見てとれる。

こうした消費の充足状況は、いわゆる中流意識の定着につながったと見られる。内閣府の「国民生活に関する世論調査」によれば、生活程度を「中」と答えた者の割合が、1965年の86.5%から73年に90.2%へと増加した。

1977年の『朝日新聞』夕刊紙上では、この調査結果の解釈をめぐって、いわゆる新中間階層論争が起こった。

議論全体を総括した見田宗介(1937~2022)は、「一定の生活水準というものを前提にして、極貧でもないし、十分に豊かでもない「中間的」な大多数の幅広い層が日本に存在している。それが外見的には生活様式の一定の一様性をもっていること」については論者の間で合意があった、とのコメントを残している(『朝日新聞』1977年8月24日付夕刊)。

ただし、ジェンダーの観点から見れば、石油危機後の安定成長期には、近代家族をめぐる矛盾や困難が堆積したとされる。

減量経営、能力主義、長時間労働、転勤・単身赴任など、企業サイドの対応は、従業員に対する雇用保障と引き換えに、ケアを免れた男性労働者でないと困難な働き方に傾斜した。

そのしわ寄せが家族に向けられた結果、「子どもたちの反乱」「妻たちの反乱」といったかたちで、家族関係をめぐる齟齬や不和につながった。

それでも1980年代までの家族と企業社会が「1種の均衡状態を保って」いたのは、雇用保障のもとで、その家族にも豊かな消費生活の保障が見通されたからであった(木本喜美子「家族と企業社会――歴史的変動過程」2004年、渡辺治編『変貌する〈企業社会〉日本』旬報社、2004年)。

しかし、たとえ女性が主婦という生き方に疑問を感じても、そもそも大企業の長期雇用からは排除され、メンバーシップの資格を与えられない状況は続いた。

結婚・妊娠・出産を理由とした退職や、女性のみ若年で定年とする慣行・制度も深く根を下ろし(大森真紀『性別定年制の史的研究――1950年代~1980年代』法律文化社 2021年)、あるいは性別職務分離のかたちで、女性にはお茶くみや掃除といった「職場の家事」、補助的・定型的な業務、やりがいのない仕事などが割り当てられた(熊沢誠『女性労働と企業社会』岩波新書、2000年)。

中流意識の定着は、企業社会のジェンダー不平等のもとで成り立っていたのである。