「生産性の向上」が「合成の誤謬」の打開策となるワケ

生産性とは、労働生産性=一人当たりの労働の成果を高めることである。

勤労者一人当たりの生産物が増えるとき、企業にとっては一人当たり人件費に対する生産物もまた増える。財務的な視点で考えると、労働生産性が向上するときは、生産物の増加によって、付加価値額(=販売価格×付加価値率×生産数量)が増えている。労働投入量1単位当たりに対して、生産数量が増えている。

このとき、労働分配率を一定にしていても、付加価値の増加率に併せて、同率で一人当たり賃金を増やすことができる。労働生産性上昇=実質賃金上昇率になっている。

ここでのポイントは、販売価格が据え置かれていることだ。生産性が上昇するとき、物価を抑制しながら、賃金を増やせる。

つまり、実質賃金を上昇させるには、生産性上昇が不可欠になる。繰り返しにはなるが、「単なる賃上げ」ではなく、「労働生産性を引き上げながら、賃上げをする」ことが重要なのだ。

一方で、物価対策として最低賃金を上げることは、生産性上昇を伴わないので、効果的な対策とは言えない。

日本の最低賃金は、2021年10月に3.1%、2022年10月に3.3%と連続して過去最高の伸び率を記録したが、パート・アルバイトの賃金上昇は2022年は0.8%と鈍かった。最低賃金の引き上げは、低所得者対策であり、すべての勤労者にあまねく利益を還元するものではない。追求すべきは、マクロの生産性上昇ということになる。

生産性に関して、日本は国際的に低い国だとされている。日本生産性本部が毎年発表しているランキング表(労働時間1単位当たりの生産性)では、38か国中で27位(2021年)になっている。カナダや韓国よりも一人当たりの労働生産性は低いという結果である。

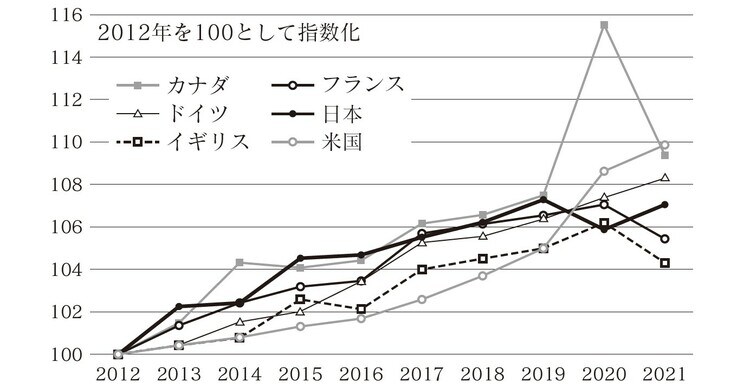

しかし、生産性の伸び率自体に注目すると、それほど絶望的に低くはない。過去10年間(2012~2022年)の生産性の推移は、コロナ前(~2019年)は他の先進国と同じくらいのペースであった([図表1])。