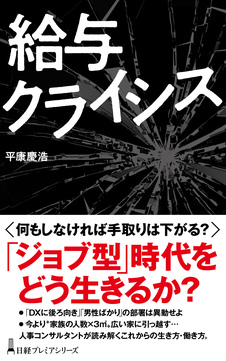

日本の給与制度の根幹には、戦時中の賃金統制令で根付いた「最低限度の生活を保障する給与=生活給」という考え方があります。これを差別的として制度の見直しを命じたGHQに労働省官僚は反論し、その後交渉を重ねる中で日本独自の給与システムが形成されていきました。本稿では、平康慶浩氏の著書『給与クライシス』(日経BP日本経済新聞出版本部)から一部を抜粋し、日本企業の給与の成り立ちをみていきます。

「生活給」から脱却ができなかった根本要因

けれども、生活給&時間給概念は覆らなかった。いや、人事制度的にはこの頃独立を果たした楠田岳による職能資格制度が広がり始めるので、必ずしも生活給ではない仕組みに切り替える土壌はあった。

しかし当時の社会情勢においては戦前教育を受けた人たちの影響が大きかった。

たとえば、1965年に40歳の働き盛りの人は、1925年生まれであり、1940~45年の際の年齢は15~20歳だ。多感な十代に受けた教育と、実社会に出た後の世の中のルールとが全く異なることに直面した人たちだ。そしてまだまだ三世帯居住が多かった時代でもあり、高齢の祖父母たちの影響も少なくはなかっただろう。

そのため①男性中心、②年功主義、ということが無意識に前提となっており、生活給からの脱却ができなかった可能性が高い。

それは、たとえばこういう理屈だ。

男性が社会の中心だ。だから世帯主となり、妻と子どもを養うことが当然であり、男性の給与は家族を養えるだけの水準を支払わなくてはいけない。

ただし男性が若いころには生活費が多くかかるわけではない。子女に高等教育を受けさせる際に費用がかかるのだから、その際に給与を十分に支払わなくてはいけない。それは男性が20代半ば、女性が20代前半で結婚したとするならば計算上40歳代であるから、それをベースに賃金を設計しよう。

さて働く男性は「もちろん」経験によって成長する。だから成長した分だけ給与を増やすことと、生活費に合わせて給与を増やすことは強く相関している。だからこそ年功主義とは能力主義と矛盾しない。そのような運用を進めよう。

なお、生活費が追加で必要になった際には、残業代を支払うことによって生活費を補おう。それは労働者の当然の権利なのだから。もちろんそうして家庭から男性は離れていくが、家庭を守るのは妻の仕事だから、それは当然のことだ。

このような理屈について、労働者側の立場であるはずの労働運動家たちも、給与について労働の対価とだけ定義するのではなく、生活保障の側面を強く求めていたので、問題なく受け入れることができた。

そうして官僚も、経営者も、労働組合も、労働者も、ほとんどの人たちが「生活給&時間給」のセットを当然とみなしてきたのである。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

セレクションアンドバリエーション株式会社

代表取締役

1969年生まれ アクセンチュア、アーサーアンダーセン、日本総合研究所を経て現職。大阪市立大学、早稲田大学大学院ファイナンス研究科MBA取得

グロービス経営大学院 客員准教授

特定非営利活動法人 人事コンサルタント協会 理事

1990年代から、大手電機メーカー、大手楽器メーカーへの役割等級制度導入を皮切りに、以後250社以上の人事制度設計及び運用支援を率いる。

現在も、環境変化にあわせて人事変革を進める製薬業、建設業、機械製造業、放送局、IT企業、医療関連企業、出版社、電鉄、学校法人など、多くの業種での人事制度改革を進めている。

著書、寄稿、取材多数。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載世界標準の「ジョブ型雇用」を志向する社会と私たちの「給与」の行く末