少子化問題ではなく、「少母化問題」

単純に人口千対(千人に対する割合)で計算した粗出生率というものもある。が、これも、高齢者人口比率が増えれば増えるほど計算上の出生率も減るので妥当ではない。これは全体人口の自然増減を見る時に有効な指標である。

出生動向基本調査においては、完結出生児数という指標もある。これは、結婚持続期間(結婚からの経過期間)15ー19年夫婦の平均出生子ども数を抽出調査から明らかにしたものだが、これも結婚15年未満は全部対象外である。

他にも、社人研が人口統計資料集の中で出している有配偶出生率というのがある。これは、15-49歳の有配偶女性人口を分母として、嫡出子の割合を人口千対で計算したもので、より実態に近いものといえる。

さらには、私の独自の指標として、発生結婚出生数というのもあわせて紹介したい。これは、出生数を婚姻数で除したもので、1婚姻当たりどれくらいの出生数があるかを数値化したものである。

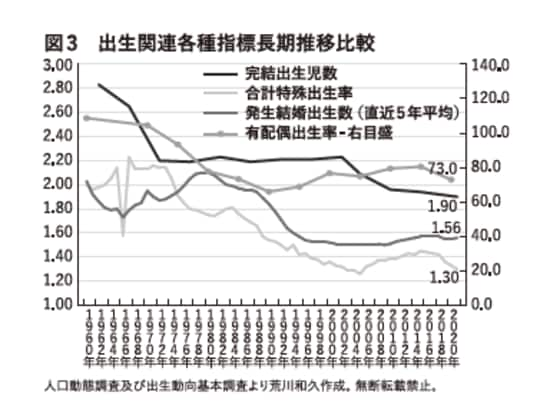

以上、4つの指標を長期推移で見比べたものが、以下の図となる。

未婚者を含む合計特殊出生率がもっとも値が低くなるのは当然として、注目していただきたいのは、1990年以降の他の3つの指標の推移である。

完結出生児数は、2002年まで横並びで、その後は微減状態になったが、それでも2021年時点で1.90人の出生となっている。発生結婚出生数も1995年と2020年はほぼ変わらず、大体1婚姻当たり1.5〜1.6人程度の子どもが産まれていることを意味する。

これは離婚した夫婦も含むので、婚姻継続した夫婦に限れば、完結出生児数同様1.90くらいにはなるはずだ。また、有配偶出生率に至っては、むしろ1995年より2015年にかけて増えていることがわかる。

つまり、母親一人当たりの産む子どもの数は変わっていないのだ。

にもかかわらず全体の出生数が減っているのは、未婚者の増加=婚姻数の減少によるものである。いい換えると、年間出生数が80万人を割り込む勢いで激減している理由は、そもそも子どもを産む対象である母親の絶対数が減少しているからである。

メディアでは「少子化、少子化」と騒ぐが、問題の本質は、少子化ではなく、母親の数が減っていることによる「少母化」なのである。