株主重視の新自由主義とデフレ容認政策

■なぜ、日本だけ実質賃金が下がるのか

株主資本主義の米国では、株主が従業員の賃金を上げるよう要求することはまずありません。賃上げはあくまでも経営陣の専管事項で、経営者は労働力の需要と供給に応じて、賃金を決めればよいのです。

米労働省が発表した2022年6月の雇用統計だけを見ても、非農業部門の時間当たりの平均賃金は前年同月比で5.18パーセント上昇しています。これは株主に関係なく、雇用市場の賃金相場で決まっているからです。

企業が業績と利益を上げるためには、労働力の確保が絶対に必要なわけで、そのためには高い賃金を払ってでも確保します。経営者としては当然の判断であり、引いては株主価値を高めることにつながるのです。

ところが日本の経営者は、「人手不足だ」と言いながらも、賃金を上げるどころか、下げることに熱心だったりします。人手不足なら他社よりも高い賃金を払って確保すべきなのに、それをやらない。賃金を上げないために、他社との横並びを重視する傾向さえあります。

政府も労働市場の「規制改革」とか「働き方改革」と称して、非正規雇用や派遣を増やし、賃金水準が下がっているのに外国人移民労働者の受け入れを促進します。

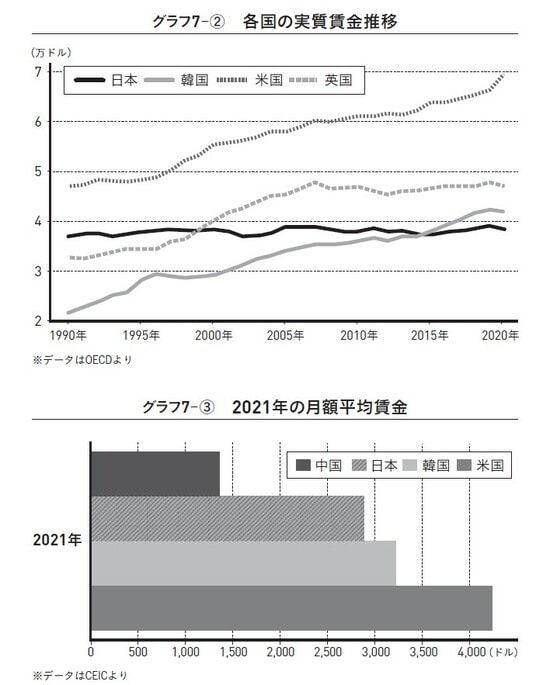

賃金、即ち人件費はコストです。そのコストを抑えれば、利益は増えることになります。だから、賃金を上げたがらない、政府がそれを後押しするのです。グラフ7-②は経済協力開発機構(OECD)調べの実質賃金です。日本だけが一貫して横ばいで、2015年には韓国に抜かれ、さらに差が広がっています。米国は伸びつづけています。

さらに、やはりドルで月額の名目賃金がグラフ7-③です。中国とはまだ差がありますが、中国は増勢が続き、10年前の2.6倍、日本は27パーセントも減っています。このままでは10年以内に抜かれるかもしれません。

ただ、日本の実質賃金が停滞しつづけるのは、労働需給を反映する求人倍率にはそぐいません。何かが間違っているのです。

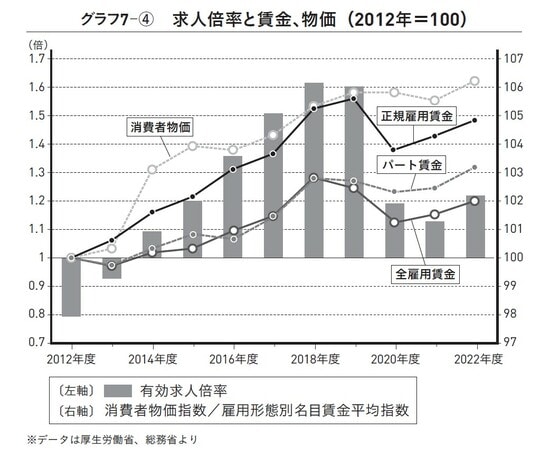

じつを言えば2012年末のアベノミクス開始後は雇用情勢が目覚ましく好転しています。グラフ7-④をご覧ください。

求職者ひとりに対する求人数を示す有効求人倍率と、雇用形態別の賃金と消費者物価を、2012年を100とする指数にしています。

有効求人倍率は2012年までは1を大きく下回っていましたが、2014年には1を超え、2018年には1.6に達しました。2022年5月までの年間平均でも1.2超です。

労働需給が逼迫すれば、名目賃金が上がります。2013年からは賃金下落長期トレンドから脱し、正規は2019年まで、全雇用とパートは2018年まで徐々に上昇しつづけました。アベノミクスの成果ですが、上昇力はいまひとつ弱いです。

正規雇用は2019年、2012年比で5.6パーセント増とまずまずですが、全雇用は2.5パーセント増にとどまっています。それでも2012年以前の悪夢のような名目賃金下落の再来はなさそうです。新型コロナウイルス不況を受けて2020年の賃金は正規、パートとも落ち込んだものの、2021年以降は再び上向いたのです。

問題は物価上昇に賃上げが追い付かないことです。消費者物価の上昇は全賃金、正規、パートのいずれをもしのぐ趨勢にあります。現在の石油や食料の国際相場の上昇は2021年から始まり、今年(2022年)2月下旬のロシアによるウクライナ侵攻によって加速しましたが、じつは2014年から物価が賃金を超えて上昇しています。正規雇用、パートと濃淡はあるにせよ、賃金上昇率から物価上昇率を差し引いた実質賃金の下落が続いているのです。

2014年以降の実質賃金デフレの主因は消費税増税です。消費税増税分は小売価格に転嫁されるので、消費者物価は押し上げられます。政府による強制的な物価の引き上げは家計の需要を押し下げるためにモノやサービスの需要を圧縮するので、結局は物価の経済的な下落を引き起こすのです。

総じて言えば、日本だけが実質賃金が下がりつづけるのは、企業の株主重視、従業員軽視のゆがんだ新自由主義と、政府のデフレ容認政策にあるのです。

まだまだ日本では需給関係で実質賃金が上がっていくための環境が整っていません。賃金が名目、実質ともに上がって消費が伸び、それが成長につながっていくという岸田首相の唱える新しい資本主義の実現は、経済界がねじ曲がった株主資本主義を自ら改めることと、政府が消費税減税など脱デフレ策に本腰を入れないと不可能なのです。