腸管には「肝臓と同等の解毒機能」がある

■「腸管上皮」による解毒機能

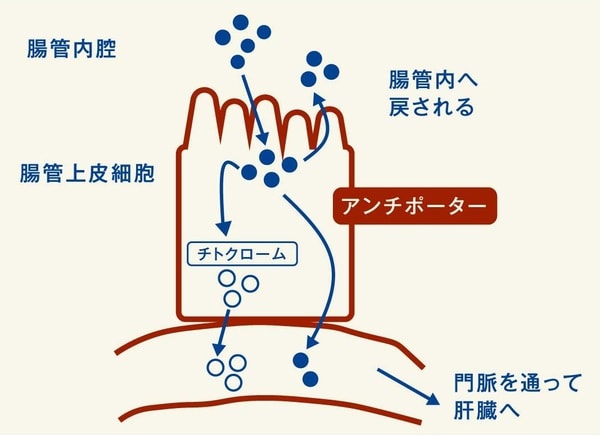

解毒機能と言うと、通常は肝臓や腎臓を思い浮かべる方も多いのではないかと思います。しかし、腸管には肝臓と同等の解毒機能があります。腸管上皮は、肝臓と同様の解毒酵素(チトクローム酵素)を持っていることが、最近の研究から分かってきました。腸管から入ってきた生体異物(環境毒素)が、最初に解毒されるのが腸管上皮ということです。

さらには、腸管上皮には、腸管内腔から入ってきた生体異物を、もう一度腸管内腔にくみ出すポンプのような作用(アンチポーターシステム)があることも分かってきています(図表2)。

このように、身体の外から入ってきた環境毒素(ゼノバイオティクス)や腸管内で発生した生体異物は、腸管の上皮細胞で一部が解毒され、また一部は再び腸内に戻され、身体の中にはできるだけ入ってこないように防御されています。それで防御できない一部は門脈という血管を通って肝臓に運ばれるわけです。肝臓は第二の防波堤として機能することについては後ほど説明しましょう。

■「マイクロバイオータ」による解毒の作用

腸管では、腸管上皮による解毒機能以外にも、腸内細菌叢(マイクロバイオータ)が生体異物の代謝に重要な働きをしていることが分かっています。マイクロバイオータには、腸管内腔の物質と反応して、解毒をする働きを持つ菌種があります。たとえば、ある種の菌株は食物中に含まれている重金属を無毒化し、便中に排泄させます。また、生体異物に直接結合して包み込み(抱合)、便中に排泄させる菌株もあります。

逆に、腸内環境が悪化すると、マイクロバイオータが生体異物の毒性を高めてしまう場合もあります。マイクロバイオータや腸管バリア機能の状態によって、私たちの身体のバランスが変わってくるということです。

マイクロバイオータと生体異物の関係については、まだ研究が始まったばかりで、分かっていないことも多くありますが、環境毒素や生体異物が身体に蓄積して、慢性炎症を起こさないようにするためにはまずは、第一の防波堤である腸内環境をきっちりと整えることが非常に重要なのです。

以上、腸管やマイクロバイオータには毒素に対しての防御システムがあることが分かっていただけたと思います。しかし、だからといって無制限に解毒できるわけではありません。腸管で解毒できる毒素の量はある程度のキャパシティーがあります。もし、腸内環境が悪化し、腸内で生体異物(腸管毒素)が大量に発生するとなるとどうでしょうか?

腸管の解毒機能はそれらを解毒することに費やされてしまいます。すると食べ物自体に含まれる環境毒素までを解毒する余裕がなくなってしまいます。腸管で解毒しきれなかった有害物質は、門脈という特殊な血管を通して、腸管から肝臓に運ばれます。つまり、環境毒素が肝臓に流れ込む量が増えるため、肝臓に余計な負担を強いることになるわけです。

逆に、腸内環境を整え腸管毒素の発生を抑えれば、環境毒素を腸管内で解毒できるキャパシティーに余裕ができるため、肝臓にかかる負担も少なくすることができるのです。

「腸活」も単に便秘の解消やダイエットという意味だけではなく、身体に有害な毒素を溜めないようにし、慢性炎症を抑える上で、非常に重要な役割を果たしているということを知っていただきたいと思います。

腸管と肝臓の「密接な関係」

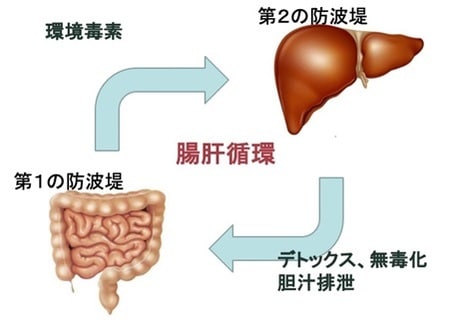

腸管で解毒できなかった毒素は肝臓に運ばれ、解毒されます。腸管を第一の防波堤であるとすれば、肝臓は第二の防波堤と言うことができます。

肝臓は身体の中で一番大きな臓器で、「化学工場」であると言われます。肝臓は腸管から吸収された栄養素を元に、身体に必要な成分を合成する作用があるだけではなく、腸管から運ばれてきた環境毒素や生体異物を解毒分解する作用があるのです。

肝臓で毒素が解毒されるプロセスは、フェーズⅠ、フェーズⅡに分類されます。ここでは解毒のプロセスは詳しくは述べませんが、この中でフェーズⅡというのは、解毒分解した毒素を包み込んで、肝臓や腎臓から排泄できるような形にするプロセス(抱合)になります。抱合された毒素は、尿中に排泄されたり、胆汁に溶けて、腸管内に排出されたりします。

ここで重要なのは、腸管内にせっかく排泄された毒素も、腸内環境が悪いと、せっかく抱合されたのにまた脱抱合*され、腸管から再吸収されるということです。腸と肝臓は「腸肝循環」というサイクルで密接に繋がっているわけです。

*脱抱合…毒素が身体から排出されやすいように「衣」で包み込むことを抱合と言います。抱合された毒素が、腸管内で「衣」をはがされ、再び腸管から吸収されるようになることを「脱抱合」と言います。

今回は、慢性炎症を起こす環境毒素や生体異物が身体に溜まらないようにするために、腸管や肝臓が非常に重要な役割をしていることについて説明しました。腸管や肝臓での有害毒素を解毒する機能が低下している状態を放置しておくことが、身体全身に慢性炎症を起こし、さまざまな慢性疾患の原因になります。

病気になってから慢性炎症に気づき、抑えようとしてもスムーズに行かないことも多いです。病気が発症する前から、このように腸内環境や身体の解毒機能を維持することを心がけることこそが、本当の予防医学であると思います。その意味で、機能性医学は本当の予防医学を実践するための具体的な道筋を示してくれていると言えるのではないでしょうか。

小西 康弘

医療法人全人会 小西統合医療内科 院長

総合内科専門医、医学博士

藤井 祐介

株式会社イームス 代表取締役社長

メタジェニックス株式会社 取締役

株式会社MSS 製品開発最高責任者

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】