「千載一遇の商機」にも、暴利を貪らない

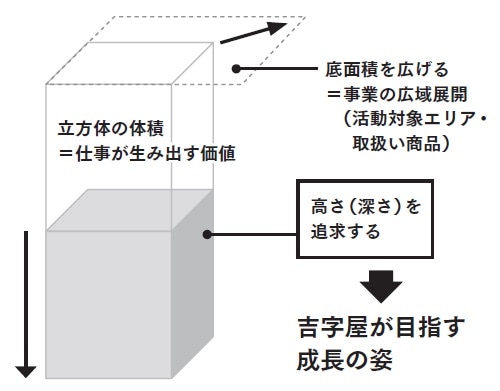

吉字屋は、創業から一貫して山梨という地域に密着して事業を営んできた。その根底にあるのは「大きくなることと成長することは別のものである」という考え方である。髙野社長は企業の成長を「立方型の体積」にたとえて、その真意を説明する。

底面積(活動対象エリア・取扱い商品)×高さ(お客様との関係性)で求められる立方型の体積を仕事が生み出す価値と見立てたとき、その体積を増やす方法は、底面積をより広くするか、より高さを出すのかの2つとなる。

事業の広域展開をするのが底面積を広げることだとすれば、地域に密着して取引先の信頼を得るのは高さを出すこと。吉字屋は後者に力点を置いているのだ。

高さを「深さ」と読み替えれば、全国、あるいは海外との「広域なお付き合い」で体積を増やすのではなく、地域との「密接で深いお付き合い」によって体積を増やす。それこそが吉字屋が重視し、常に目指している成長のかたちなのである。

一例として挙げられるのが、1974年(昭和49)のオイルショックだ。石油価格の高騰により、石油の小売、卸売としては石油価格を不当に釣り上げることで自社の利幅を広げることもできた。実際、この事態を「千載一遇」と表現し、世間から非難を浴びる事例があった。吉字屋は、暴利を貪(むさぼ)らないことは当然としたうえで販売先を整理し、地域の病院や救急車両など公益需要への供給を最優先させた。

また、山梨県では2011年(平成23)の東日本大震災、さらには2014年(平成26 )の通称「バレンタイン豪雪」で物流が途絶えた。バレンタイン豪雪のときには2メートルもの雪が積もって、2週間ほど陸の孤島になってしまった地域もあった。

こうした危機的状況でこそ、企業の姿勢が問われるものである。燃料油の供給にしても、合理性や効率性を優先させる企業は地下タンクに保管してある燃料を一度に売り切り、休業しようとする。

しかし吉字屋は、より多くの人に行き渡るように1回当たりの供給量を限定し、小売でも卸売でも供給の流れを止めなかった。しかも社長のトップダウンではなく、社員たちが自ら、そのように行動したという。

髙野社長は、「細く長く、一人でも多くの人に供給する。これが公益性であるというのが当社の価値観であり、社員みなに行き渡っているのです」と話す。これらの例はいずれも、地域の公共性を重んじた結果だ。