利根川の氾濫が多く、湿地帯だった関東平野。ここで稲作ができるようになったのは、徳川家康が主導した、利根川の東遷と荒川の西遷が大きいといえます。歴史的背景を探ります。元国土交通省河川局長で日本水フォーラム代表理事の竹村公太郎氏が解説します。

江戸城の発展に貢献した、超大規模治水事業

江戸時代初期、徳川家康によって戦略的な目的で計画された利根川の東遷。やがて治水による江戸防御に目的を変え、荒川の西遷を加えて完成しました。この治水事業が江戸の大都市への成長や、のちの東京の発展の要因になっていきます。

KEY WORD

利根川、荒川、関宿、東遷、西遷

関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、江戸に帰還後、鷹狩りと称して関東一円を巡視。関東制覇のための情報を収集しました。

そこで得られたのが、利根川と渡良瀬川が「関宿」にある下総台地に塞がれ、東から南へと流路を変えるという地形情報です。当時、周辺には有力な大名がおり、東北から南下すれば下総台地を通って、一気に房総半島を制圧できました。また西日本から東北に行く場合も、房総半島で上陸して陸路をとらなければなりません。

江戸が拠点の家康にとって、関宿は重要なポイントだったのです。

家康は、大地を掘削して利根川と渡良瀬川の流路を銚子に変える「利根川東遷」計画を立てました。

河川の流水で巨大な濠を造り、敵襲を防御するのです。結局、大坂夏の陣に勝利した家康の敵はいなくなりましたが、利根川東遷は続けられました。当時の利根川は、中流域で荒川水系と合流していたため、流域は稲作に向かない氾濫地帯でした。

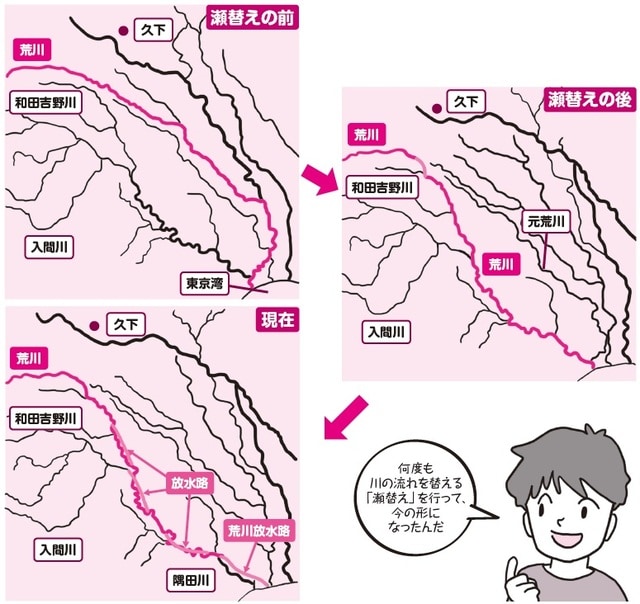

戦略的目的の東遷は、治水による新田開発や舟運、内陸水路開発の意味合いが強くなったのです。1594年に新郷で会の川を締め切った工事に端を発した東遷は、続いて1629年に荒川を西遷させ、下流を隅田川とするとともに、鬼怒川を小貝川と分流させ、常陸川と合流させます。こうして、約300年の歳月と巨費を投じて利根川が改修されたことが、江戸の大発展に貢献したのは周知の通りです。

元国土交通省河川局長

日本水フォーラム代表理事

1970年東北大学院土木工学修士課程修了。同年、建設省(現・国土交通省)入省。中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を歴任し、2002年に国土交通省河川局長を最後に退官。2004年リバーフロント整備センター(現・リバーフロント研究所)理事長。2014年同研究参与。2006年日本水フォーラム代表理事・事務局長。

著書に『日本文明の謎を解く』(清流出版、2003年)、『土地の文明』(PHP研究所、2005年)、『幸運な文明』(PHP研究所、2007年)、『本質を見抜く力(養老孟司氏との対談)』(PHP新書、2008年)、『日本史の謎は「地形」で解ける』(PHP文庫、2013年)、『地形から読み解く日本の歴史』(宝島社、2014年)、『水力発電が日本を救う』(東洋経済新報社、2016年)、『広重の浮世絵と地形で読み解く江戸の秘密』(集英社、2021年)、『“地形と気象”で解く!日本の都市誕生の謎 歴史地形学への招待』(ビジネス社、2021年)など。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載眺めるだけで教養が高まる!日本の地形見るだけノート

![[図表1]江戸時代の関東平野](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/9/f/640/img_9f22715bc84a08ea43a0bdc83fca62fd100067.jpg)