工事技術が発達する以前、先人たちはいまよりも地形の影響を強く受けて生活していました。そのため地形は、その地で暮らし、歴史を作った人々と密接にかかわっていたといえます。いまも残る伝承や地名と地形との関係を紐解きながら、歴史的な背景を探ってみましょう。元国土交通省河川局長で日本水フォーラム代表理事の竹村公太郎氏が解説します。

青森県でひそかに伝承される「平家の隠れ里」の真相

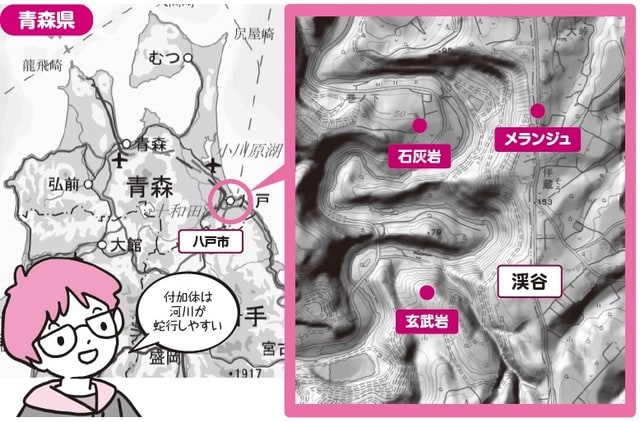

古生代や中生代、新生代の火山活動の影響で、青森県には蛇行する新井田川や峡谷、切り立った崖が生まれました。そこに挟まれた平坦地の島守地区は、のちに歴史や文化と強く結びつき、「平家の隠れ里」という伝承を生み出しています。

KEY WORD

河川堆積物 島守

青森県南部は山間地帯ですが、西側の八甲田山や十和田火山から噴出した火山灰や軽石が堆積し地面に積もったことで、なだらかな地形になっています。

八戸市中央部を南北に流れる新井田川の中流域も、なだらかな地形ですが、河川で削られて低くなった場所では、切り立った崖があったり、川が鋭角に折れたり、その上流では、くねくねと蛇行している、さまざまな地形がみられます。

これは降り積もった火山灰の下の地質の影響を受けて形成された地形だからです。

地質的に見ると、ここは古生代の前期ペルム紀から中生代の前期白亜紀(約3億年~1億2500万年)の堆積物「付加体」のメランジュ(混在岩)や玄武岩、石灰岩でできている場所なのです。

ところがもっと上流に上がっていくと、田畑や居住地区のある平坦地が広がっています。ここは新生代前期新第三紀(約2000万~1500万年)の泥岩でできた土地で、ほかの地域よりも浸食されやすいので窪地になったと考えられています。

下流は蛇行しているので大雨の増水や土砂崩れでせき止められ、河川堆積物によって平坦地になったようです。面白いのは、川幅の狭い上流、下流の峡谷や急傾斜に囲まれているからか、島守地区は平家の落人が行きついた隠れ里という言い伝えがあること。真偽は不明ですが、地形が歴史と結びついている好例でしょう。

元国土交通省河川局長

日本水フォーラム代表理事

1970年東北大学院土木工学修士課程修了。同年、建設省(現・国土交通省)入省。中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を歴任し、2002年に国土交通省河川局長を最後に退官。2004年リバーフロント整備センター(現・リバーフロント研究所)理事長。2014年同研究参与。2006年日本水フォーラム代表理事・事務局長。

著書に『日本文明の謎を解く』(清流出版、2003年)、『土地の文明』(PHP研究所、2005年)、『幸運な文明』(PHP研究所、2007年)、『本質を見抜く力(養老孟司氏との対談)』(PHP新書、2008年)、『日本史の謎は「地形」で解ける』(PHP文庫、2013年)、『地形から読み解く日本の歴史』(宝島社、2014年)、『水力発電が日本を救う』(東洋経済新報社、2016年)、『広重の浮世絵と地形で読み解く江戸の秘密』(集英社、2021年)、『“地形と気象”で解く!日本の都市誕生の謎 歴史地形学への招待』(ビジネス社、2021年)など。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載眺めるだけで教養が高まる!日本の地形見るだけノート