都市が繫栄するためには「安全・エネルギー・食糧・交流」といった条件を満たす必要があります。しかし、これらの条件をほとんど満たさないのに発展した都市があります。福岡県の博多です。歴史的背景から理由を探っていきます。元国土交通省河川局長で日本水フォーラム代表理事の竹村公太郎氏が解説します。

戦国時代に国際貿易都市として名をはせた、大阪府・堺

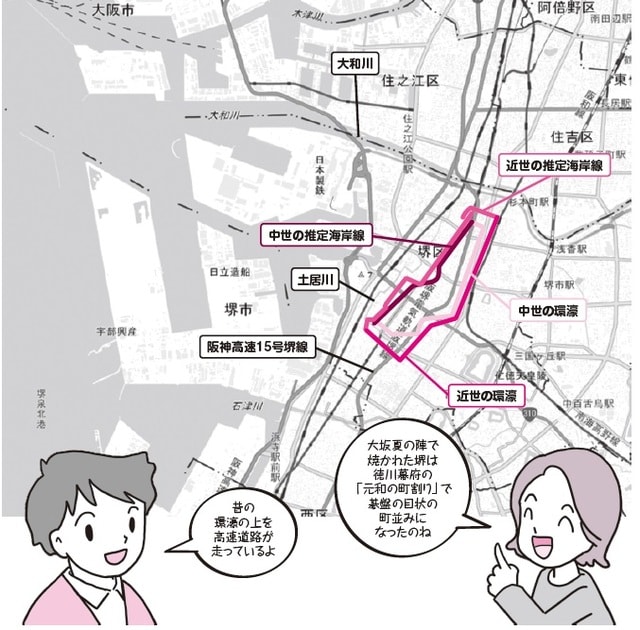

陸路と水路の発達は都市の巨大化、発展を推進させる要因になります。環濠都市・堺は、そうした重要なインフラを戦国時代、環濠を軸に作っていきました。しかし、大坂夏の陣で焼き討ちされ、市街は焼失してしまいます。

KEY WORD

大和川、環濠

古代に作られた都や城下町といった大型の都市は、街道、水路などの交通路があって、初めて成立、発展しました。戦国時代の国際貿易都市として有名だったのが、大阪府の堺です。

堺は、瀬戸内・太平洋航路の発着点であり、多くの街道を控えた陸路の要衝。北、東、南を囲む濠を廻(めぐ)らせた環濠都市で、巨大な財力と高い市民文化によって自治都市として栄えました。環濠は外敵からの防禦(ぼうぎょ)や排水濠として効率的な都市運営を図るシステムですが、織田信長、豊臣秀吉の支配下になって濠が埋められ、さらに大坂夏の陣では焼き討ちされて市街は焼失しました。

堺が栄えた時代、環濠は幅が10mを超え、二重に巡る場所もありました。濠は町中にも巡らされ石垣で護岸されていたので、物資を運ぶ運河として利用されていたと考えられています。

町中を縦横に巡っていた道路は、幅6mもの大通りから狭い路地まであり、交差点の四つ辻もありました。江戸時代に町割りと環濠は復興されましたが、鎖国政策で堺はその機能を失ってしまいます。さらに河内平野を北流していた大和川が、石川との合流点から付け替えられ、堺のすぐ北で大阪湾に注ぐようになったことで土砂が流入、港湾機能も低下しました。

ただし、地理的な重要度は今も変わらず、埋め立てで海岸線は変化したものの、港湾都市として現在も重要な役割を果たしています。

元国土交通省河川局長

日本水フォーラム代表理事

1970年東北大学院土木工学修士課程修了。同年、建設省(現・国土交通省)入省。中部地方建設局河川部長、近畿地方建設局長を歴任し、2002年に国土交通省河川局長を最後に退官。2004年リバーフロント整備センター(現・リバーフロント研究所)理事長。2014年同研究参与。2006年日本水フォーラム代表理事・事務局長。

著書に『日本文明の謎を解く』(清流出版、2003年)、『土地の文明』(PHP研究所、2005年)、『幸運な文明』(PHP研究所、2007年)、『本質を見抜く力(養老孟司氏との対談)』(PHP新書、2008年)、『日本史の謎は「地形」で解ける』(PHP文庫、2013年)、『地形から読み解く日本の歴史』(宝島社、2014年)、『水力発電が日本を救う』(東洋経済新報社、2016年)、『広重の浮世絵と地形で読み解く江戸の秘密』(集英社、2021年)、『“地形と気象”で解く!日本の都市誕生の謎 歴史地形学への招待』(ビジネス社、2021年)など。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載眺めるだけで教養が高まる!日本の地形見るだけノート