「リハビリ環境の整った病院」に転院できないのか?

■「寝たきりのまま転院」の背景にある、医療従事者の“思い込み”

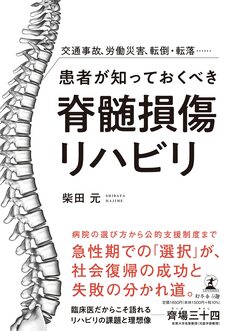

ならば急性期病院が患者に転院を促す際、ふさわしいリハビリテーション環境の整った病院を紹介できればよいのではないかと考える方もいると思います。回復期リハビリテーション病棟として、脊髄損傷のリハビリテーションの経験が豊富で患者を自宅復帰させた実績も多い施設が紹介できれば、患者は寝たきりのままで病院を転々としなくてもよいはずです。

しかし、それを難しくしているのは医療従事者に浸透している「脊髄損傷といえば寝たきり」という思い込みです。

日本の救急車による救急出動件数は、2019年は663万9767件を数えました。

このうち転院搬送の55万2175件を除けば、608万7592件となります(総務省発表資料「令和2年版 救急・救助の現況」より)。一方、厚生労働省の資料「急性期脊髄損傷の治療を目的とした医薬品等の臨床評価に関するガイドライン」によれば、脊髄損傷を罹患する人の数は、年間約4000~5000人とされています。つまり、救急車で運ばれる患者だけに限ったと仮定しても、脊髄損傷の患者がそこに含まれている確率は0.08%程度ということになります。1万人に8人程度の割合ということですから、救急医にとってもまれに見る重症といえます。

このような疾患については、リハビリテーションに関する十分なガイドラインがありません。例えば糖尿病の患者であれば、症状に合わせて推奨される薬や治療法が存在し、医師ならばその情報を参照しながら確率の高い医療ケアを患者に提供することができます。

しかし、脊髄損傷の場合そこまで十分に情報環境が整備されているわけではありません。

急性期病院ではとにかく救命のために損傷した脊髄を固定したり手術をしたりして命をつなぐ最大限の努力をしますが、できることはそこまでです。急性期を脱したあとはどんなケアをするべきか、リハビリテーションはどのように行うべきなのか、それが得意な病院はどこか、次に患者をどの病院に送るべきかなど、こうした情報は急性期病院の医師には、実はあまり知られていないと思います。

そこで、医師は「脊髄の中枢神経がやられたら回復しない」という医学的常識を根拠に、特に重症の頚髄損傷なら患者の未来は寝たきりしかないとみなしてしまうことが少なくありません。そういった医師は脊髄損傷でも「一生車椅子」と判断して、自身の見解を本人や家族に説明することが多いと、私は思います。医師の見解ですから、転院先の施設との渡りをつける医療連携室という部門やそこに勤めるソーシャルワーカーも、当然そのつもりで動くはずです。

転院先の回復期リハビリテーション病棟でも、事情は似たようなものです。リハビリテーションのためのスタッフがそろっているように思えますが、脊髄損傷の患者を経験した人材が少ないと、適切な管理と訓練計画を組んでもらうこと自体が難しいのです。そもそも病院もスタッフも、頚髄損傷といっただけで、重症度にかかわらず、その人は一生寝たきりと思い込んでしまう場合が多いのです。頚髄損傷であっても機能回復が見込める人がいるにもかかわらず、社会(自宅)復帰させようという選択肢をもともと持っていないのです。

ゴールを自宅復帰や残存能力の向上と設定すれば、リハビリテーションのやり方も変わりますが、「回復の見込みはない」という思い込みから入っていますので、どうしてもリハビリテーションは通り一遍になりがちだと、私は感じています。そして、「赤字になるまえに次の病院へ」という対応になってしまうのです。

柴田 元

医療法人かぶとやま会 理事長

久留米リハビリテーション病院 院長

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】