【関連記事】「寝たきり」になる衝撃背景…全国に200万人以上いる「リハビリ難民」

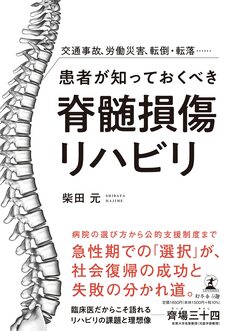

脊髄損傷の患者が「回復のチャンス」を逃しがちなワケ

■「脊髄損傷は一生寝たきり」…医療従事者の思い込みが患者と家族に伝播

回復期リハビリテーション病棟には、リハビリテーションのためのスタッフがそろっているように思えますが、脊髄損傷の患者を経験した人材が少ないと、適切な管理と訓練計画を組んでもらうこと自体が難しいのです。そもそも病院もスタッフも、頚髄損傷といっただけで、重症度にかかわらず、その人は一生寝たきりと思い込んでしまう場合が多いのです。

医療従事者がこうした雰囲気で疾患を扱っているので、本人が「自宅に帰ろう」とか「また自分の足で歩くんだ」といった思いを抱くことはどうしても難しくなるのだと思います。まさかリハビリテーション病院の医師が脊髄損傷のリハビリテーションについてはほとんど情報をもっていないことなど、思いもよらないはずです。

しかも日本の場合、病院についてのイメージとして、なんとなく「大きな病院がいい」とか「小さな病院は機能が低い」という印象があり、なかなか専門性や実績で病院を選ぶことがありません。特に、脊髄損傷は交通事故や転倒など突発的な状況で起こります。

「癌になったらあの病院にかかろう」と決めている人はいても、「脊髄損傷になったらあの病院に行こう」と日頃から考えている人などいません。

近くの大きな救急病院に運ばれれば、良かったと思い込んでしまうものです。手術を終えて「状態が安定したらXX病院に移りましょう」と言われれば、「大きな病院の先生が言うことだし、お世話になったのだから」と、言われるがまま転院してしまう人が多いと思います。「一生寝たきりですよ」「ずっと車椅子ですよ」と言われても、それを自ら否定する意志などもちようがありません。結果、効果的なリハビリテーションを受ける機会を逃してしまうのです。

■脊髄損傷はレアケースゆえに、リハビリに関する十分なガイドラインがない

骨折や脳卒中で急性期病院の治療を受けたあとのリハビリテーションであれば、一般的な訓練内容でも、かなりの回復は見込めます。それなりのリハビリテーションに励むことができるのであれば、普通の回復期リハビリテーション病棟でも事足りるのです。患者数が圧倒的に多いため病棟にも経験や実績が蓄積されており、かつ、もともと回復の見込みが高い疾患だからです。

しかし、脊髄損傷は違います。リハビリの実践には知識と高度なケアが必要なため、通常のリハビリテーション施設では、十分な回復は見込めません。だからこそ、医療従事者の間にすら「脊髄損傷になったらアウト」という“常識”が蔓延してしまっているのです。

寝たきりを避けるには「急性期以降の病院選び」が重要

■「積極的かつ効果的なリハビリテーションを受けられる病院」に転院

本当なら、脊髄損傷は手術後2~3日して患者の状態に問題がなさそうなら、すぐに転院させて、専門的なリハビリテーションに取りかかるべきです。それが数ヵ月も寝たきりだと、筋肉が衰え栄養失調が進み、褥瘡(じょくそう)にも苦しむことになります。逆に、初期のリハビリテーションを適切に行えば、自宅に帰って生活することや仕事への復帰の可能性は随分高まります。

紹介先の回復期リハビリテーション病院に詳しくない急性期病院の場合、リハビリテーション科専門医のいない施設や、ひどいときは介護施設をいきなり紹介されることもあります。リハビリテーションについてまったく前向きでなく、効果的でない病院に移ってしまったと気づいたら、できるだけ早く別の専門病院へ転院することを検討しないといけないのです。その病院が県外であっても仕方ありません。それは本人だけでなく、家族の将来にも大きく影響する選択です。

なかには貴重な初期の訓練期間に画一的で標準的な訓練を提供して、入院できる期間の終わりが近づくと長期療養施設への転院を勧める病院もあります。これは脊髄損傷に限ったことではありませんが、このときの医療機関の担当者の説明は、「ここは回復期リハビリテーションの専門病棟ですので、期限を過ぎると入院を継続することができません。自宅に帰ることがかなわないのであれば長期療養先をご紹介します」となります。

首の頚髄を損傷した山本さん(【⇒関連記事:突然の交通事故…脊髄損傷で「一生寝たきり」にさせる日本の医療】)は、このような医療業界、なかでもリハビリテーション医療の事情を知らず、寝たきりの人生を送らざるを得なくなってしまいました。医療業界の報酬制度と病院の経営事情、そして医療従事者に浸透している誤解に翻弄されていたのです。

山本さんは、少し選択を変えていれば自宅に戻ることは可能でした。電動車椅子に乗って移動しながら家族と話したり、友達とオンラインでコミュニケーションをしたり、場合によっては、元どおりとはいかないまでも仕事に復帰することも不可能ではなかったのです(そして、今からそれを目指すことも可能です)。

■「言われるがまま、勧められるがまま」では正しいリハビリを受けられない

医療、特に障害者医療に効率性を求め過ぎることは非常に危険です。それは、「患者とは病気を繰り返すたび、後遺障害をもつたびに非効率な存在となっていく」という患者観を病院に形成させるからです。

患者は診療および疾患別ガイドラインに乗って、川上から川下へ、まさにベルトコンベアーのようにして病院を移動していきます。その建前は「患者中心のニーズに合った医療とケアの提供」ですが、実態はそうはなっていません。特に障害をもつ高齢者の行き着く先が長期療養施設ということになってしまいがちなことを見れば、それは明らかです。

高齢者夫婦で片方が重度障害者となり配偶者にその介護が困難となれば、別々の施設に入所し、そのまま生き別れになってしまうことは珍しくありません。高齢者の親と障害をもつ子どもの同居においても、親が要介護状態となって子どもの面倒を見られなくなり、やはり別々の施設に送られ生き別れとなった事例も少なくありません。

交通事故や労災の結果、障害をもつようになってしまった場合も同様です。それが重度障害となれば、長期療養をする場所は極めて限られてしまいます。そのうち年を重ねて介護保険の対象者となれば、医療・介護ケアのサービスを受ける場合に介護保険がすべてに優先されるというルールから、施設に勧められるがままでは、医療保険が適用される自立支援のリハビリテーションを受けることはできなくなります。介護保険が適用される介護サービスの対象者として扱われてしまうことになるのです。

■重度の障害者は「自宅に戻ること」が想定されていない

身体障害者手帳や難病手帳などがあっても、現制度を利用しながら自立した生活を送ることができない状態であれば、やがて行き場を失い施設送りとなってしまいます。自宅で暮らしながら適宜、訪問看護や訪問介護のサポートを受ける方法もありますし、そこまでなんとか回復を目指すというゴール設定で患者をサポートすることも不可能ではないはずですが、交通事故や労災で保険金がもらえて経済的に困窮する懸念のない人ならば、施設側は在宅ケアより施設入所を勧めることが多いです。そのほうが楽でもあり、経営上ありがたいからです。

厚生労働省の「介護分野をめぐる状況について(令和2年)」を分析しても、都道府県別に見ると、一定人口あたりの病床数が多いところほど介護施設の入所者数も多いという結果がはっきり出ています。

日本の医療の大きな課題

また日本の医療、とりわけ疾患別ガイドラインは疾患別にケアのプロセスを推奨(ほとんど規定)しているだけで、患者の年齢、生活状況、生活上の価値観などは無視されています。人間は年齢によって体力も体質も大きく変化していきます。病気も違います。高齢者に動脈硬化や骨粗しょう症の予防をしてもあまり意味はありませんが、若年や働き盛りの患者には動脈硬化や骨粗しょう症の予防の呼びかけは大きな意味があります。極端にいえばスポーツ選手も出産適齢期の女性も寝たきり老人も同じ、80歳台の高齢者も同じ基準で扱います。

20歳(若者)、40歳(働き盛り)、80歳(高齢者)の患者を区別していません。

人生のステージや目的によって、どうなりたいか、どうありたいかは患者ごとに違うはずですが、ガイドラインでは考慮されていないのです。最近は多くの医師がガイドラインをバイブルのように扱うため年齢や病状に関係なく、同じ治療が繰り返されることになります。

そこで例えば、90歳を超え肉体的に抗癌剤治療を行うのが危険と思われる高齢者に抗癌剤を投与する、といった治療が横行してしまうのです。あるいは、重度認知症で経管栄養をしているような高齢者に対し、認知症予防薬やコレステロールを下げる薬、降圧剤、骨粗しょう症の薬が投与され続けており、それが医療保険でも許されているといった状況にあります。嘘のような現実があるのです。

逆にリハビリテーション医療においては70歳を超えた高齢者への医療行為は、回復が期待できる人であっても、自治体によって過剰診療行為と見なされ、減額査定を受けてしまうことがあります。回復の見込みはあると思って申し立てをしても、門前払いを食うのが現状です。実際、私は80代の頚髄損傷の患者が自宅に戻るサポートをしたこともあるのですが、行政に過剰診療と判定されてしまったことがありました。経口で食事を摂ることもままならない高齢者に投薬を続ける治療とは真逆の構図です。

ガイドラインに従って医療を提供するのは、医療の標準化という面から見れば有意義なことです。しかし裏を返せば、日本の医療制度は患者の一人ひとりと向き合うことを想定しないことで進化してきた、というふうにもいえます。同じ疾患をもつ患者には十把一絡げに同じ医療ケアを施し、重度障害者は「動けるようにはならない」「一生寝たきり」などと決めつけて、リハビリテーション医療の提供を是としません。

こと脊髄損傷のような重病かつケースバイケースで対応しなくてはならない疾患の場合は、患者一人ひとりと向き合って状態管理や体重管理、装具の調整などをしていかなければなりません。ガイドライン化できない部分にこそリハビリテーション医療の真髄があるのです。

また、脊髄損傷のような重度の障害をもつ患者は住み慣れた地域で暮らすことが一生できないケースも少なくありません。医療の無駄を減らし効率を高めることこそ、現在の医療における最重要課題だからです。そのため現状の医療制度は残念ながら、在宅医療を想定したシステムになっていません。入院医療から在宅ケアへの転換を進めてきた「地域包括ケアシステムの構築」であったはずでしたが、「在宅=自宅」が、いつの間にか「在宅=自宅扱いの施設」に置き換わりました。ここには、日本の医療の大きな課題があります。

柴田 元

医療法人かぶとやま会 理事長

久留米リハビリテーション病院 院長

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】