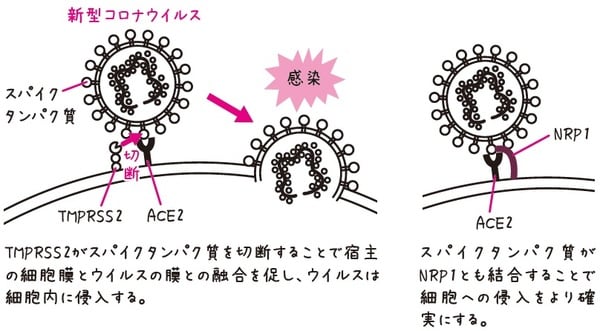

新型コロナウイルスの構造と細胞侵入のしくみ

コロナウイルスはRNAウイルスであり、遺伝子であるRNAを包んだカプシドタンパク質の外側を、脂質の二重膜であるエンベロープが覆う構造になっています。エンベロープの表面にはスパイクタンパク質の突起が出ていて、宿主の細胞に吸着・侵入する時の鍵の役割を持っています。こうした形状は、新型コロナウイルスを含めたすべてのコロナウイルスで共通です。

コロナという名前は、他のウイルスよりも長いスパイクが飛び出しているウイルスの形が王冠(英語でクラウン、ギリシャ語でコロナ)に似ていることから名づけられました。

新型コロナウイルスのスパイクは、人間の細胞の細胞膜にあるACE2(アンジオテンシン変換酵素Ⅱ)という受容体タンパク質に結合します。

このタンパク質は本来、血圧の調整に関わっていて、血中のアンジオテンシンⅡという血圧を上げる作用を持つ物質を捕まえて分解し、血圧を下げる役割をしています。

このACE2に新型コロナウイルスのスパイクが結合すると、鍵穴に鍵が差された状態になって、ウイルスは細胞内に取り込まれます。子どもが新型コロナウイルスにかかりにくい理由の1つは、子どもの細胞表面にはACE2の発現が少ないからだという説があります。

SARSコロナウイルスのスパイクも同じACE2に結合しますが、新型コロナウイルスのスパイクのACE2への親和性(結合のしやすさ)はSARSコロナウイルスの10倍以上あることが明らかになっています。

また、細胞表面にあるTMPRSS2という酵素を使ってスパイクタンパク質を切断して、細胞の膜とウイルスの膜を融合させて細胞内に侵入したり、スパイクタンパク質が細胞表面にあるNRP1というタンパク質にも結合することで細胞への侵入をより確実にしたりといった、SARSコロナウイルスにはないしくみも使って、細胞への感染力を高めていることなどがわかっています。