法隆寺金堂の火災がきっかけで制定「文化財保護法」

廃仏毀釈や戦争を引き合いに出すのは極端と思われるかもしれません。しかし決してそうではなく、これらは現在の文化財保護制度にも深く関わりがあるのです。

廃仏毀釈でいえば、日本政府は明治30(1897)年に「古社寺保存法」を制定しています。これは廃仏毀釈によって失われたものがあまりに大きかったことに改めて気づき、その反省から生まれた法律です。社寺の建造物や宝物類を対象に、歴史の象徴・美術の模範となるものを「特別保護建造物」あるいは「国宝」として定め、保存のための費用を国が援助するという法律でした。

このときは対象を社寺に限定していましたが、昭和4(1929)年には新たに「国宝保存法」が公布され、個人や地方公共団体が所有する建物(城や住宅)も保護の対象となりました。古社寺保存法における特別保護建造物は国宝という位置づけに改められています。

現在の「文化財保護法」が制定されたのは、昭和25(1950)年です。きっかけはその前年に起きた解体修理中だった法隆寺金堂の火災でした。この火災によって国宝に指定されていた十二面壁画の大半が焼損しました。失火の原因は電気座布団のスイッチの切り忘れといわれています(放火説もあり)。

この壁画は白鳳時代(7世紀末から8世紀初頭)に描かれたもので、日本のみならずアジアの古代仏教絵画を代表する作品でした。それほど貴重なものを焼損してしまったわけですから、社会に大きな衝撃が走りました。当時のロンドンタイムズの東京支局長は「日本人はこうした貴重なものの取り扱いがまったくデタラメだ」とまで言い放っています。

この事件を機に「先人が残した文化財を守っていこう」との気運が高まって文化財保護法がつくられたわけです。しかしこの法律はスタート時に出鼻をくじかれました。同法が公布されたのは昭和25(1950)年5月で、施行されたのが8月です。

その公布から施行の間の7月、京都にある金閣寺の舎利殿(金閣)が放火によって焼け落ちたのです。この金閣は国宝に指定されていました。

昭和24(1949)年の法隆寺金堂の壁画、昭和25(1950)年の金閣と2年連続で日本人は歴史的に価値のある文化財を失ってしまったということになります。

その数年前まで続いていた戦争によっても日本人は多くの歴史的建築物を失いました。当時の人々は相当なショックを受けたと推察されます。これは令和元(2019)年に起きた沖縄の首里城の焼失、パリのノートルダム聖堂の大規模火災の衝撃に通じるものだといえます。

ただし、その一方で当時は「質より量」の住宅供給政策が進められており、これが現在の日本人の新築信仰を生み出すことになります。住宅そのものに資産価値を見いだす風土が育たなかったことで古い建築物が次々と壊されている現状を考えると、複雑な思いがします。

「建築物の喪失」によって失われるもの

廃仏毀釈にせよ戦争にせよ「人為的な破壊」という点においては、目先の新しさだけを追い求めて古い建物を解体することも同じくくりに入るといえます。

いずれにしても「一度失った建築物は二度と取り戻せない」のです。だからこそ保護が必要といえます。

また、建築物の喪失は、そこに込められた人々の思いも失われるということです。加えて、古来より延々と受け継がれてきた技術もまた失ってしまうことになるのです。

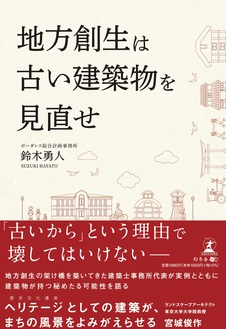

鈴木 勇人

ボーダレス総合計画事務所 代表取締役

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】