はじめに

電動キックボードは欧米をはじめとする諸外国でブームとなっており、日本においてもコロナ禍で三密を避ける手軽な移動手段として着目され始めています。2021年4月より日本でも電動キックボードのシェアリングサービスが開始されており、今後、日本での電動キックボード市場規模はシェアリング市場のみでも約1兆円規模になるとの予想もあります(※1)。また、ラストワンマイル問題を解決する手段の一つとして、その普及が期待されています。

(※1)「多様なモビリティ普及推進会議」2019年8月27日開催の会議資料

株式会社Luup作成「電動キックボード市場のご紹介」 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mobility/pdf/001_05_03.pdf

もっとも、日本では欧米ほど電動キックボードが普及しておらず、その一つの要因として挙げられるのが、道路交通法(以下「道交法」といいます。)、道路運送車両法(以下「車両法」といいます。)及び自動車損害賠償保障法(以下「自賠責法」といいます。)等における法規制です。

本記事では、日本の現行の法規制及び課題や、規制緩和動向について、ご紹介いたします。

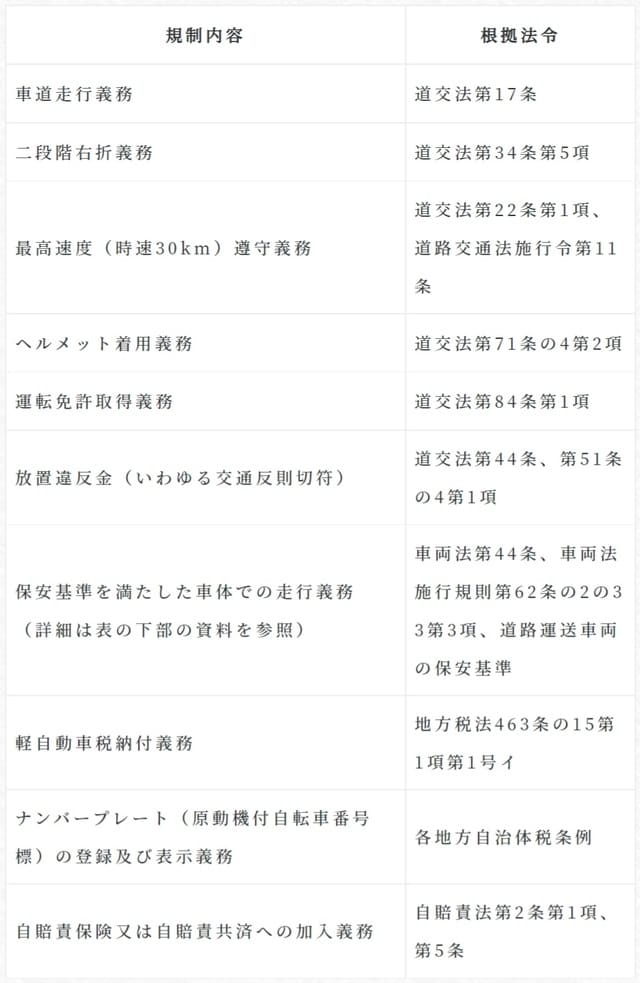

電動キックボードに適用される法規制の概要

電動キックボードは、通常、定格出力が0.60kw以下になることが多いことから、道交法上の「原動機付自転車」に区分されることが一般的です。そのため、電動キックボードの使用にあたっては、特に、原動機付自転車に関する以下の規制が適用されます。