一人っ子長男に財産を継がせたくない!

今回からは具体的な事例を見ていきましょう。家族の課題は次のとおりです。

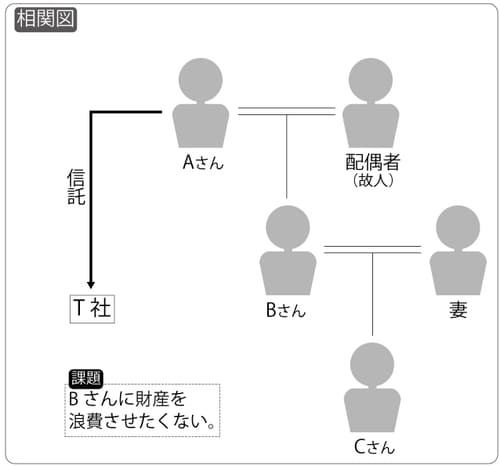

早くに妻と死別したAさんの推定相続人は一人っ子のBさんだけですが、Bさんは働くことが嫌いで、家業である不動産の賃貸経営を継ごうともせずに転職を繰り返し、事あるごとにAさんにお金をせがみます。

結婚して独立した世帯を構えている子どもに、生活費を援助し続けるのは本意でないAさんですが、援助しなければ生活が立ちゆかない状況を考えると、自分が生きている間は仕方がないと考えています。

しかし、死後に先祖伝来の土地やその他の財産が子どもの浪費で散逸してしまうことは避けたいと考え、財産のすべてを信託し、子どもには生活できるだけの配当を、それ以外は孫に渡したいと考えています。

■このケースで信託を利用するメリット

① 信託財産を管理する能力も、財産を残そうとする意思もない息子に財産を処分する権利を与えることなく、生活に必要なだけの金銭は渡せるようになります。

② まだ生まれていない孫を受益者とすることができます。信託の成立時点においては受益者の存在は必須の要件ではありません。

委託者との関係が明確であれば、将来のある時点における特定の者(現時点では具体的に存在しない者)でもよいことになっています。例えば、半年後に生まれる予定の第二受益者の子ども(胎児)という、将来存在するであろう者でもよいわけです。