八重洲ブックセンターは時短をしながら営業を継続

緊急事態宣言解除から半月が経過し、都内の大型書店にもようやく活気が戻ってきた。リモート飲みに飽きた若者が繁華街に繰り出したように、通販では充足されない本の虫たちが書店に還ってきた。

東京駅前の八重洲ブックセンター本店。紀伊国屋書店や三省堂書店がコロナピーク時に休業する中、時短をしながら営業を継続してきた。今、どんな本が売れているのか──営業部広報担当の内田俊明氏はいう。

「やはりコロナ・感染症関連でしょう。感染拡大を背景に急遽発刊した関連本が売れるのは当然として、普通に書棚に並んでいた本の中に火が付いたように売れ出すものがある。その代表が『ペスト』。例年なら週1冊売れるかなというところ、じわじわ売れて週5冊になり、ピーク時には3桁(100冊)を超えた。われわれも全く予想外でした」

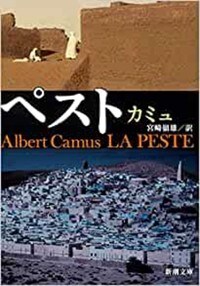

アルベール・カミュの『ペスト』(新潮文庫、1969年)は、同書店の文庫本売上げランキンクで3月末にトップに立ち、現在(6月第1週)も首位を独走中だ。

ペストは、ヨーロッパで「黒死病」として古くから恐れられた。抗生物質の発見前には何度か大流行し、14世紀にはヨーロッパ人の3分の1が死んだという説もある。パンデミックを引き起こした感染症には、他に「天然痘」や「新型インフルエンザ」「スペイン風邪」などがあるが、やはり不気味さや空恐ろしさではペストに遠く及ばない。歴史の教科書に載った挿絵(街頭でネズミが仰向けに死んでいる)を思い起こした人も多いのではなかろうか。

不条理の作家・カミュとの組み合わせもまた絶妙である。カミュといえばサルトルと並び称されるフランスの小説家で、処女作の『異邦人』が有名。学生時代に手に取ったものの不条理過ぎて何だか分からず、仏文アレルギーになった輩が多いはずだ。「あのカミュがこんな小説も書いていたのか。感染症の専門書よりは面白そうだ」と、手に取った人も少なくないはず。

ストーリーは、1940年代にフランスの植民地だったアルジェリアでペストが流行したという設定で、感染症に挑む医師とその仲間たち、そして社会の変容ぶりが描かれている。ペスト菌をコロナウイルスに置き換えて読み、生き残る知恵を得ようとしたのだろうか。何十年ぶりかに翻訳物に触れる新鮮さもあったように思う。