IoTデバイスの普及で外出先の活動データも収集可能に

IoT家電やスマートメーターなどから集められる膨大なエネルギー利用情報は、「リアルタイムデータ」と「ストックデータ」の2種類に分けることができる。リアルタイムデータは、毎秒ごとに変化するフローデータであり、ストックデータは、文字通り蓄積されていくデータである。この2種類は、その利用方法や価値を生む対象が大きく異なる。

まず、既に現在でも活用が盛んに行われている家電や、自宅のリアルタイムデータは、その家庭の人々の生活に直接、役立つ。例えば、宅内の家電利用状況のリアルタイムデータは、子供や親、ペットの見守りで活用されている。室温のリアルタイムデータは、空調などの家電制御や宅配事業者への不在情報共有などに役立つ。既に多くの実用的な取り組みが行われている。東京大学大学院情報学環・学際情報学府の越塚登研究室、同大大学院工学系研究科の田中謙司研究室は、「不在配送ゼロ化AIプロジェクト」において、開発した配送ルーティングエンジンによる配送試験を行い、98%の配送成功率を得たことを発表した。これは、宅配における不在配送を9割以上削減することに相当し、非常に有効といえる。リアルタイムデータを活用したサービスは、今後もますます増えていく。

循環型社会の実現を促進する「ストックデータ」

一方のストックデータは、家電や住居などの「これまで」を集めたデータである。IoT化された家電は、いつ使用されたかというリアルタイムデータと同時に、これまでに何回、どのくらいの頻度で使用されたかというストックデータが蓄積される。

ストックデータは、いわばモノの履歴書だ。家庭内のあらゆるもののIoT化が進みつつある現在は、データをまさに「溜(た)めている」状況だ。そのため活用されたケースはまだ少ないが、このストックデータの増加は、ひとつのモノが人から人へと活用され続ける循環型社会の実現を促進する。なぜなら、ストックデータが示す家電の正確な利用回数から、家電の故障や不具合が起こる時期を精緻(せいち)に予測することが可能となるからだ。

例えば、メーカーは、ユーザーに対して「そろそろ洗濯機の利用が3000回を超えるから、故障する前に新製品に買い替えませんか? 今なら、○○円お得ですよ」と言った説得力のある買い替え提案ができ、他社製品を購入してしまうのを未然に防ぐことができる。加えて、製品の利用データから、どのような使い方、利用頻度が故障を誘引するかもわかる。より耐久性に優れた製品を生み出すことに大いに役立つ。

現在、ネットオークションなどに出品されている中古家電は、目に見える傷以外の使用状態はわからない。型番や製造年を基に値段が決められるケースがほとんどだ。同じ型番・製造年の掃除機でも、これまでの使われた回数や頻度から、この先どのくらい使えるかを予想して価格が設定されれば「正当な評価額」で購入できる。中古車の査定金額が、自動車の製造年や車種だけでなく、走行距離によって変わることと似ていると考えるとわかりやすい。

家電は、実利を重要視する商品だ。ダイヤモンドや絵画のようなエモーショナルな動機で購入することは少ない。実利を重視する商品は、客観的な数値データが再利用を促進する。ストックデータからこれまでの利用履歴が詳細にわかれば、「中古品」への抵抗感は薄まる。中古市場が活性化する。ストックデータの増加は、ひとつのモノが人から人へと活用され続ける循環型社会の実現を促進する。

モノ(手段)から、コト(成果)を販売するビジネスへ

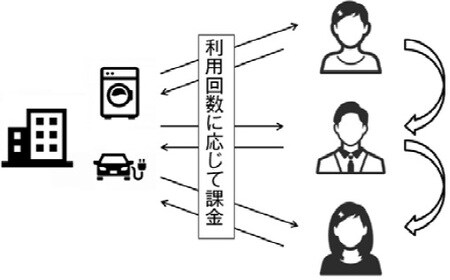

自動車メーカーや家電メーカーは、エネルギー利用情報を自社のビジネスモデルに活用していくだろう。モノの利用回数が本当に正確にわかるようになれば、製品(モノ)を売るのではなく、使う回数(成果)に応じて課金することが可能になるからだ。これまで企業は、ひとつの製品をひとりのユーザーに販売してきた。これからは、ひとつの製品を順々に複数のユーザーに使用してもらう形のビジネスモデルも展開できるようになる。

現在のカーシェアリングサービスを思い出してほしい。利用者は、車(モノ)を所有するよりも、乗りたいときに乗れる経験(コト)に魅力を感じている。出版業界でもこうした「使った分だけ」のビジネスモデルが展開されている。Amazonのキンドルでは、利用者が読んだページ数に応じて、著者にお金を受け取る仕組みなどが導入されている。

家庭やオフィス内のエネルギー利用情報を活用すれば、家電や電気自動車を使用頻度ごとに課金するサービスも考えられる。メーカーとエネルギー企業が協業することで、コト(成果)を販売する新しいビジネスモデルをつくっていける。

社会インフラを担う企業だからこそ、確かな収益源を

「確かに、少し興味はある。しかし、我が社の本業はインフラビジネスだ。個人情報を活用した情報ビジネスをやったことはない」というエネルギー企業は多いだろう。電力会社やガス会社から見ると情報を活用したビジネスは、エネルギーを安定的に供給するという主力のインフラビジネスとは毛色が違いすぎる。加えて、膨大な個人情報を取り扱うことはリスクが高い。「できれば、挑戦したくない」という本音が聞こえてくる。

しかし、電気・ガスの全面小売り自由化によって、これまでにない競争が進む真っ只中だからこそ、積極的に新しいビジネスチャンスにトライしていくべきだと筆者は考えている。ここでエネルギービジネスを取り巻く近況を共有しよう。

新たな収益源を創出することが大切。

1.自由化による競争激化

2016年4月からの電力小売り全面自由化、2017年4月からのガス小売り全面自由化により、電気・ガスの小売り販売競争は激化している。例えば、電気の小売りビジネスでは、600社近い企業が新規参入している。各社の積極的なCM展開やPR合戦によって、家庭や企業が電力会社やガス会社を乗り換える「切り替え率」は徐々に増加している。

2.利益の低減

競争激化は、利益率の低下につながる。シェア獲得のため、利益率を度外視した競争も見受けられる。特にビルや学校、病院などの電力を多く利用する高圧・特別高圧施設では、値引き合戦が熾烈(しれつ)だ。エネルギー企業間の競争激化は、これまでの常識では考えられない料金プランも生み出す。例えば、電気代を定額制にする料金プランだ。海外では、一定使用量まで定額制という電力料金プランが出てきている。日本でも今後、同様の料金プランが出てきてもおかしくない。定額制は、顧客にとっては非常に魅力的であるが、エネルギー企業にとっては、利益の圧迫につながる。

3.顧客自体の減少

太陽光発電などの分散発電の増加も無視できない。電気を購入する消費者の減少が進んでいる。特に2019年以降、FIT(固定価格買取制度)が終了する家庭が出現する。FITが終了する家庭は、「卒FIT(FITからの卒業)家庭」と呼ばれている。卒FIT家庭は、2020年代で200万世帯以上になる見込みだ。卒FIT家庭の一部は、電力会社から電気を購入する代わりに発電した電気を蓄電池に貯めて自宅で利用する。つまり、以前は電力会社から電気を購入してくれていた顧客が、顧客でなくなってしまう。競争の激化による利益率の低下に加えて、顧客自体の減少も進んでいる。

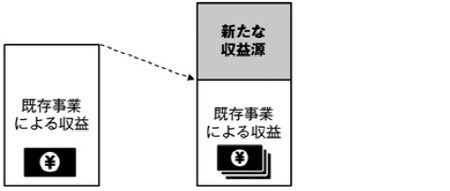

このように、エネルギービジネスは、これまで通り電気やガスを売っているだけでは年々利益が出にくくなりつつある。来年、再来年の会社の状況のみを心配するのであれば、現状維持でよいかもしれない。しかし、大切な社会インフラを担っている会社だからこそ、10年後、20年後も揺るぎない収益を上げなくてはいけない。競争の激化の影響で年々利益率が下がる電気やガスの販売だけに頼り、収益を増やそうと戦略を練っても打ち手に限りがある。

電気やガスを販売しつつ、そこに新しいビジネス領域をどう織り交ぜていくのかを真剣に考えるべき時期が訪れている。いわゆる「ゆでがえる」状態になってからでは遅い。そこで、新たな収益源の候補のひとつとして、「情報・サービス事業」を提案したいと筆者は考える。

ここで追い打ちをかけるようになってしまうが、「彼ら」が既に動き出している。「10年ないし20年後には、GoogleかAmazonが米国で圧倒的な電力小売り会社になっているだろう。より低コストで、より良いサービスを提供することで、彼らは顧客に支持される」とインタビューで答えたのは、アメリカ大手の電力会社であるNRGエナジーの元CEO(最高経営責任者)のデービット・クレーン氏だ。

当然といえば当然である。自社のビジネスに「情報」をフル活用してきたGoogleやAmazonが、エネルギー利用情報の可能性に気付かないわけがない。既に海外では、GoogleやAmazonがエネルギービジネスに参入している。

例えば、Googleは、家庭用監視カメラとサーモスタット製造企業のネストを2014年に32億ドルで買収した。Googleは早速、「消費者を巻き込んだ節電プログラム」を2017年の「日食」の際に実施した。「日食」中は、太陽が月に隠れてしまい、一定時間暗くなる。「日食」の間は、太陽光発電ができなくなる。急激に太陽光発電が減ると地域の電力量全体のバランスが崩れてしまう。Googleは、ネスト製のサーモスタットを持つ家庭に「日食になる前に部屋を涼しくしておいてください! 日食になったら、電気の利用を減らすために部屋の冷房を少し弱めてください」と呼びかけた。2017年の「日食」の際は、この活動に75万人が参加し、エネルギーの消費が700メガワット減り、電力網の安定化に貢献した。

Amazonは、スマートサーモスタットのメーカーであるエコビーが実施した6100万ドル規模の資金調達に協力した。サーモスタットから集まるエネルギー利用情報を活用して、新しいサービスを考え出そうとしている。

GoogleやAmazonのこれまでの怒涛(どとう)の成長から考えると、エネルギー利用情報を皮切りに、エネルギービジネス全体に進出してくることは容易に想像できる。日本のエネルギー企業も、「我が社のライバルはGoogleとAmazon」と答えなければいけない日が来るかもしれない。

江田 健二

一般社団法人エネルギー情報センター 理事