この危機感はどこから来るのか

日本がAIの研究開発に遅れをとったままなら、取り返しもつかないことになる。私の危機感は募るばかりだ。しかし考えてみると、危機を実感する機会はあまりに少ない。

マスコミで、こうした話題が扱われるのは稀だ。日本のほとんどの新聞は、日本の負けをいわない。危機感をあおることがお家芸のテレビもなんだか楽天的だ。危機感がいわれたとしても大手のIT企業がそれを認めることもほとんどない。結局、危機感どころか、あたかも日本が最先端にいるかのような誤解が蔓延(まんえん)していく。

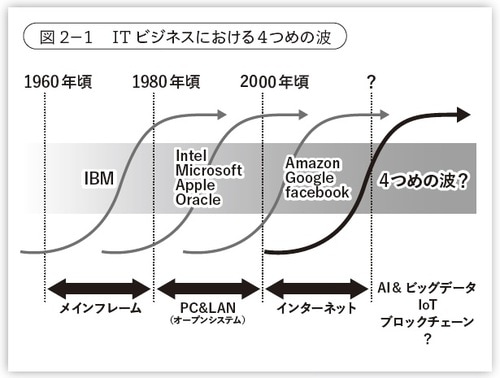

実はIT産業にはこれまで3度にわたって大きな変化が起きた。まずその変化を振り返りながら、現在、私たちの足元で起きていることをあぶり出してみようと思う。そうすれば危機感の根底にあるものがわかるだろう。

とはいえ私はIT開発史を研究してきたわけではない。詳しく知らないことは、取材してみるしかないだろう。昔からのIT産業の最前線を知っていて、なおかつ今でも現役という人のなかに、私がぜひとも話を聞きたい人がいた。JASPA(全国ソフトウェア協同組合連合会)の安延申(やすのべしん)会長である。私がJASPAの会員組合であるMETSA(首都圏ソフトウェア協同組合)の理事をしている関係で、以前から面識がある。

安延氏は通商産業省(現経済産業省)の出身で、半導体などの日米通商交渉などに当たった。退職後は自身で会社を立ち上げ、黒田電気の社外取締役に就任するなど、幅広く活躍されている。安延氏が2018年2月に行った講演に感銘した私は、すぐに取材のお願いをした。

私は自分の危機感の本当の原因を知るために、安延氏に会った。

IT企業が世界を支配する?

還暦を過ぎてなお安延氏の眼光は鋭い。快活に笑いながら、明確に、そしてときに皮肉を交えて私の問いに真摯(しんし)に答えてくれた。若輩の身としては頭が下がるばかりである。

「このランキングこそ、福原さんが聞きたいことにとって象徴的な出来事だよ」

そう言って、安延氏は私との話の冒頭で、次のニュースを挙げた。2016年8月、アメリカの有力経済紙・ウォールストリート・ジャーナルの記事だった。

「Facebook, Amazon Knock Exxon From Ranks of Five Biggest U.S. Companies.(フェイスブック、アマゾンが、エクソンをアメリカ企業ベスト5の座から追い落とす)」

エクソンモービルといえば石油メジャー最大手だ。資源ビジネスの王者といって差し支えない。歴史ある同社を、新興のIT企業が軒並み抜き去ったわけである。

ランキングは時価総額に基づく。そして同時期の世界の会社の時価総額ランキングをみると、これらのアメリカ企業がそのまま世界トップ5に入る。2016年8月末のランキングを6位まで見てみる。

1位アップル(アメリカ)

2位アルファベット(アメリカ・グーグル系企業の持ち株会社)

3位マイクロソフト(アメリカ)

4位アマゾン(アメリカ)

5位フェイスブック(アメリカ)

6位エクソンモービル(アメリカ)

世界の上位5位を構成するのはIT企業、それもアメリカ企業といった様相だ。さらにこれが、2018年1月になるとランキングに中国企業が加わる。ネットサービスのテンセントが、フェイスブックを抜いて5位に浮上したのだ。テンセントは第3回(関連記事『投了は近い!?「米中のAI技術」に支配されかねない日本の未来』)で紹介したAI竜星戦で優勝した「絶芸―ファインアート」の開発会社だ。「絶芸―ファインアート」のテンセントが、「アルファ碁」のグーグルと肩を並べているように見えるのは、私だからだろうか。囲碁AIは決して余興でないと思わずにはいられない。

同じ1月時点で、日本企業はランキングに入っていないかと探すと、50位以内に1社だけ見つかった。43位のトヨタ自動車だった。ちなみにバブル期のころは日本企業が上位を独占していた。このときの幻想を未だに多くの日本人がひきずっているようにみえる。

このランキングから、何がわかるのか。

世界の覇権企業はITに独占され時代の潮目は変わった。普段の生活でも、グーグルやアップル、アマゾンなしに日常を送れなくなっている私たちからすれば、なんとなく薄ら寒さを感じないだろうか。もし薄ら寒さを感じるとすれば、それはこれらIT企業がある意味もう世界を手中に収めているように感じるせいではないか。

私は思わずため息をついて言った。

「日本もITベンチャーにどんどん投資してくれれば、これくらい成長できるのに…」

「難しいね」

と安延氏は言う。

「何で、ですか?」

「だってアマゾンだけでも1年間に費やす研究開発費は2兆円近い規模なんだぞ」

そんな彼らが世界中の天才を集めまくり、日夜、世の中の仕組みを変える新しいテクノロジーの研究開発に勤しんでいる。そのテクノロジーこそ、世界を変える産業革命4.0の中核をなすAI、ブロックチェーン、IoTなどというわけである。

もちろん誰にも、革命のときがいつであるかを正確にいうことはできない。

ただ、これまでの研究開発の歴史をみると、ある程度の予想はできるはずだ。どのような新しいテクノロジーが生まれて成長していったのか。そこに私たち日本のIT企業がとるべき道のヒントもあるのではないか――。

テクノロジー開発の波動、第4の波

安延氏と私は話を続けた。ITビジネスをめぐる4つの波動についてだ。

世界初のデジタル・コンピュータは、1946年のアメリカで誕生したとされる。名前を「エニアック(ENIAC)」という。用途は大砲の弾道計算、つまり軍事目的であった。姿形は現代のそれとはかなり違う。何しろ「エニアック」は百畳ほどの部屋に、1万7000本以上の真空管と、10万の部品を使った巨大なマシンだった。それでいて性能は現在のコンピュータの200万分の1にすぎなかった。

しかし、それ以降、コンピュータは加速度的に進化、普及していく。

早くも1951年になると世界初の商用コンピュータが登場した。アメリカのレミントンランド社の「ユニバックⅠ(UNIVACI)」だ。そして、その13年後、コンピュータに起きた3度の変化のうち、最初の波が立つ。

先行する企業が成熟しはじめるころに、次代のIT企業が急成長しはじめる様子は、波動のように見える。20年周期の波動から、4つめの波は2020年頃と予想できる。

1964年に、アメリカのIBMが「S/360」シリーズを発売したのである。

当時のコンピュータはほとんどが大型で「メインフレーム」という名で呼ばれた。本体の他にデータを読ませる入力装置と、計算結果を打ち出す出力装置が装備された、マシンというよりは一つの設備だった。入出力装置は非常に高価で、たとえば計算装置を新しくすると、専用の入出力装置を買い直さなければいけなかった。

ところがIBMの「S/360」は、周辺機器との互換性を保つシステムにして、本体を新しくしても、以前の入出力装置をそのまま使えてコストを抑えることができた。それだけでなく、今でいうシステムインテグレーションさえ可能にした。これをユーザーは大歓迎し、世界中の銀行や大企業、大学といった研究機関がこぞって購入した。

1960年代から1970年代にかけては、コンピュータといえば、このメインフレームであり、メインフレームといえばIBMという具合だった。

一方このころ、次の時代に波を起こす企業が誕生している。その企業は1968年に創業したインテル、1975年に創業したマイクロソフト、1976年に創業したアップル、1977年に創業したオラクルといった企業だ。

アップルは1977年に発売した「アップルⅡ(Apple II)」を皮切りに、それまでになかったPC市場を生みだし成長した。そのPC市場に参入しようとしたIBMは、自社のPC「IBM5150」の開発に着手。搭載するOSの開発をマイクロソフトへ下請けに出した。するとマイクロソフトは、1982年にそのOSを「MS-DOS」としてOEM供給するようになり、やがて1995年に「ウィンドウズ95(Windows 95)」を発売して盤石の地位を築く。彼らは1980年代から1990年代にかけて、PC、ローカルエリアネットワーク、ソフトウェアの大波を起こしリーディングカンパニーへと成長した。これが2番目の変化の波である。

ちょうどこの時期に創業したのは、アマゾン(1994年)、グーグル(1998年)、ちょっと遅れてフェイスブック(2004年)だ。いずれもインターネットの普及を背景に急成長し、世界のトップ企業になっているのは、先のランキングのとおりだ。

2000年代から2010年代はインターネットという第3の波が立ったわけである。インターネットのほうも歴史を紐解いておくと、その始まりは1969年にアメリカ国防総省が開発に着手した軍事用のネットワークだった。それが1983年、ちょうどアップルとIBMがPC販売でしのぎを削っている時期に一般利用されるようになった。さらに30年以上のときを経て、現在ではなくてはならないインフラとして世界をつなげている。

安延氏は図を指し示しながら言った。

「技術開発の歴史をみると、ほぼ20年ごとに新しい技術が実用化されているのがわかるでしょう」

「本当ですね…、でも、新しい波を起こす会社って、一つ前の波が起きているときに生まれた小さな会社ばっかりじゃないですか」

「そうなんだよ」

たとえばマイクロソフトでいえば、メインフレーム時代の後期に生まれ、大手企業の下請けとしてOEM生産で技術力を培い成長した。

安延氏の図によれば、次は2020年ごろに4度目の波が起こると予想される。とすれば、私たちが気づかないだけで、次の波でトップに躍りでるベンチャー企業は今すでに生まれている可能性があるということになる。おそらく彼らは大手の下請け業務をこなしている。そうやってコツコツと基礎技術を磨いている。その中身は今の潮流をみるかぎり、AIを筆頭とする産業革命4.0を支えるテクノロジーが本命だろう。

大手ではない中小の企業こそ次の波を起こさなければいけないはずだ。