「アパート空室率」その数字のカラクリとは!?

東京のアパートは空室率30%超?

もちろん、突き詰めてしまえば、物件によるのですが、基本的に東京の賃貸経営は、賃貸需給ギャップが需要側に強く振れているため、安定かつ堅実に収益を得やすいと言えます。しかし、昨今の新聞報道やネットニュースなどでは、「東京のアパート空室率が30%超」といった見出しを見かけることがあります。どういった理屈なのでしょうか?

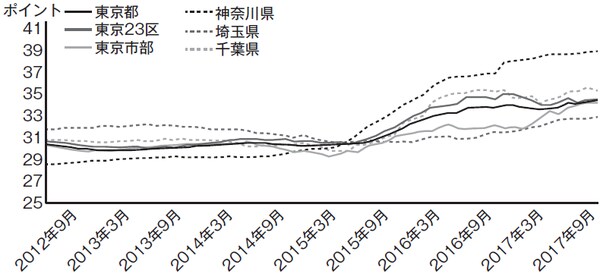

ここに、空室率に関する興味深いデータがあります(図表1)。

[図表1]1都3県マンション系(木造、軽量鉄骨)空室率TVI

不動産調査会社のタスが公表している「タス空室率インデックス(TVI)」という統計資料です。これによると、東京の木造/軽量鉄骨アパートの空室率は、ここ数年で30%以上に上昇したとされています。

この「タス空室率インデックス」こそが、先ほどの報道が参考にしている空室率のデータなのですが、これが真実だとしたら、「アパート系の賃貸経営は先行きが非常に厳しい」ということになりそうです。

また、アパートに比べて、防音やセキュリティ、耐震性などに優れた鉄筋コンクリート造のマンションは優位性が高いとはいえ、アパートがここまでの空室率ということになると、少し心配になってきます。

空室率30%超のトリック

実は、この「タス空室率インデックス」は一般的に考えられている空室率とは算出方法が異なるのです(図表2)。

[図表2]一般的な空室率とタス空室率の違い

たとえば、10戸入り木造アパートが5棟あったとして、そのうち1棟だけに5戸の空室があったとします。通常、この場合の空室率の算出イメージは、一般的に以下のとおりです。

空室5戸÷全50戸=空室率10%

これに対し、「タス空室率インデックス」では満室の4棟を対象から除外し、空室が発生している1棟のみを分母として、次のように計算するのです。

空室5戸÷全10戸=空室率50%

つまり、この計算方法だと「対象エリア全体のアパートの空室率」を算出するわけではなく、「対象エリアで賃貸募集中のアパートの空室率」を算出することになるのです。

その結果、満室経営が行われている優良なアパートは集計対象から外され、常時数部屋の空室があるようなアパートの割合が高くなります。また、エリア内で新築物件が供給され募集開始をすると、当初は空室率100%の物件としてカウントされるため、一時的にこの数値が高く算出されることにもなるのです。

先ほどの図表1のグラフが示す空室率30%オーバーについても、同様の算出方法によって発表されているものであり、満室の物件も含めた“実際の”空室率は、この数字よりもずっと低くなると考えられています。

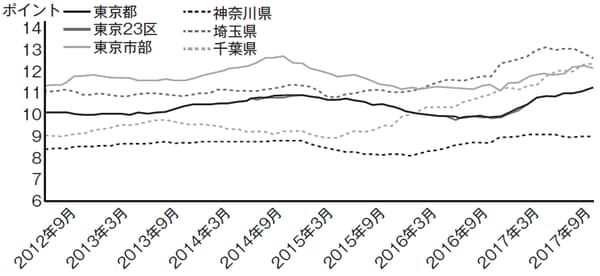

また、東京ワンルームマンションの構造である鉄筋コンクリート造(RC)については、「タス空室率インデックス」においても10%前後で推移している(図表3)ことから、実際の空室率はさらに低くなると推測できます。

[図表3]1都3県マンション系(S造、RC造、SRC造)空室率TVI

この差は、あくまで算出する際の“考え方の違い”であって、タスの計算が誤りというわけではありません。しかし、新聞などのマスメディアでは、このデータをもとに「東京のアパート空室率が30%超」などとセンセーショナルに報道するため、誤解を招きやすいとも言えます。

不動産投資においては、ニュースの見出しだけを鵜呑みにすることなく、データが伝える真実をきちんと把握したいものです。ただし、ここ数年で「タス空室率インデックス」が示す首都圏全体のアパートの空室率が上昇していることは間違いありません。その要因は、新築アパートの供給増による前述のような新築完成後の一時的な100%空室カウントを誘引しているから、と考えられています。

2015年度の税制改正で変更された、相続税に対しての「基礎控除額引き下げ」や「小規模宅地等の特例の適用面積拡大」が、主に土地所有者によるアパート新築を急増させたのです。

また、現在ではすでに見直しが始まっていますが、金融機関の過剰な融資姿勢も、新築アパート急増の一因となっていました。

これらのことが、立地や構造面の異なる東京23区のワンルームマンションに、深刻な影響を及ぼすとは考えにくいですが、同じ賃貸物件ではありますので、引続き調査結果を意識しておく必要はあるかもしれません。

不動産オーナーは戦々恐々…2022年に何が起こる?

2022年問題とは何か

東京23区などの都市部でも、「生産緑地地区」という標識が立っている畑を見かけることがあります。これは、市街化する予定である市街化区域内において、農地など一定の要件を満たす緑地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る「生産緑地法」の指定を受けることで、固定資産税や相続税など税制面で優遇されている土地のことです。

この生産緑地地区、東京都では3296ヘクタール、坪数でいうと997万坪、実に東京ドーム700個分もの面積があり、そのほとんどが、改正法が施行された1992年頃に指定を受けたと言われています。

そして、緑地の指定から30年経過後に行政の土地買い取りがなかった場合、指定そのものを解除して土地を売却したり、有効活用することが可能になります。つまり、2022年以降、まとまった土地が市場に大量供給される可能性があり、「土地の需給バランスが崩れて、相場が大きく変動するのでは?」と懸念されているのです。

これは一般的に「2022年問題」と呼ばれ、行政でも対策としての法改正などが継続的に話し合われていて、各種メディアでも少しずつ取り上げられ始めています。

この問題もどちらかと言えば、相続対策で建てられるアパートと競合するような立地の話ですが、市場にどの程度のインパクトを与えるかについては、現時点ではまだはっきりしたことが言えません。

首都圏に物件を持つオーナーは、先ほどの相続対策アパートの関連と併せて、状況を注視していく必要がありそうです。

寺内 直哉

リズム株式会社 アセットソリューション事業部長