\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

5年間で生まれる起業経験者は100万人以上!?

起業のひとつの手段としてスモールM&Aが注目されつつありますが、現実はそう簡単ではありません。M&Aの前に、そもそも会社・事業を運営する者として、身につけなくてはならないことが沢山あります。一方、同じ創業でも起業経験者や現役の経営者が挑戦する「第二・第三創業」は、譲渡する側もM&Aアドバイザーも安心感があり、事例が増えています。

◆第二・第三創業とは

ここでは「一度は起業したことがある方の再チャレンジ」「現在事業を営んでいて、業態転換や新規事業を検討している」と定義します。国や自治体等も注目しています。

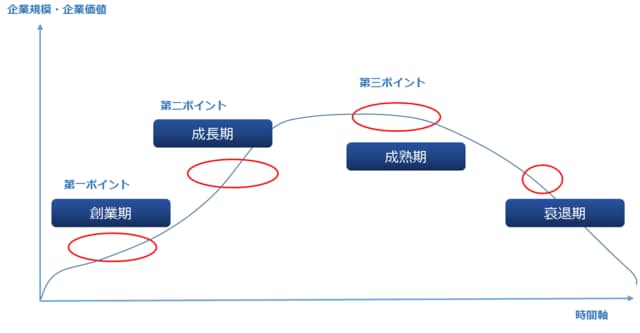

図表のように、企業も商品・サービスと同じくライフサイクルがあります。何もしなければ、この曲線から下ブレ、低迷するのが一般的です。それぞれのステージで、どのようなM&A戦略が効果的かを説明します。

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

出典:つながりバンクセミナー資料より

◆第一ポイント(創業期)

各種データによると、年間の起業者数は約20万人台で推移しているようです。その数字が正しいとすると、5年の間に100万人以上の起業経験者が輩出されていることになります。もちろん、誰もが成功できるわけではありません。それぞれの経営者にドラマがあり、残念ながら廃業した方、撤退した方も多数含まれています。

当然ですが、起業を目指す方(起業予備軍)と、実際に起業した方(事業主)には、目に見えない大きな隔たりがあります。個人連帯保証の借入、人材採用の難しさ、取引先からの圧力、理不尽な要求、資金繰りの苦労、逆に最初の受注が取れた際の喜びなど、実際に起業することでしか味わえないイベントが次々と訪れます。その経験は、M&Aの投資家として成長するために、とても重要な要素となります。また、起業の経験によって、自分自身の能力、不得意分野、興味ある事業領域等がよく理解できるはずです。

二度目の失敗には、世間はそれほど寛容ではありませんが、その凹凸を埋めてくれる事業や会社は必ず存在します。まずは自己分析し、対象事業を絞ってみましょう。第二創業型のスモールM&Aであれば、資金調達の選択肢も多数あります。

◆第二ポイント(成長期)

事業は軌道に乗ったものの、事業意欲が低下している社長は意外と多いものです。その理由は、人の管理が向いてなかった、IPOへの意欲が失せた、資金調達が怖くなってきた、他のことがやりたくなった、そもそも今の事業に飽きた等さまざまです。

新規事業をまたゼロから立ち上げるという選択肢もありますが「あの苦労は一度で十分」という方が多いのも事実です。そのような方々に、新規ビジネスの代替手段としてのスモールM&Aは有効です。本業に近い領域であれば成功確率は高いでしょうが、このステージの方々は、異業種、他業界の方がテンションが上がる傾向にあるため、対象は広く持ったほうがよいかもしれません。

多くの中小企業が直面している「成熟期ステージ」

◆第三ポイント(成熟期)

多くの中小企業が直面しているステージです。すでに二代目、三代目に親族内承継しているケースもあります。既存事業の利益が出にくい構造になっているのであれば、近隣事業に活路を見出すことも生存戦略のひとつです。すでに業態転換を行い、第三・第四創業と呼べるケースもあるでしょう。このステージは、既存事業の資産・社員・顧客を活用できる事業が成功する確率が高いと思われます。

また、衰退期に入ってしまった企業も、後継者がいるのであれば、新たな事業を買うという発想でスモールM&Aを活用するのは効果的です。規模は小さくとも、社内に活気が出ることは間違いありません。

◆スモールM&Aで第二創業した事例

飲食店経営者が、M&Aを活用して第二創業した事例を紹介します。都内の居酒屋を複数店舗運営し拡大基調にありましたが、飲食事業で借入を増やすことに不安を感じ、一旦すべての店舗を売却しました。

次に選んだのは、二等立地の寂れたビジネスホテルでした。再生案件に近いものでしたが、競争の激しい飲食店で学んだノウハウを転用し、独自のオペレーションを確立しました。今では、複数のホテルを運営するまでになっています。もともと飲食店も事業譲渡で手に入れたものであり、M&Aで事業を成長させることを理解していた経営者でした。興味が移りやすい社長なので、おそらく第三創業もM&Aを活用すると思われます。

今後、第二・第三創業でスモールM&Aが活用される場面が増えることでしょう。筆者は外部承継型のスモールM&A推進派ではありますが、ゼロからの新規事業も親族内・従業員承継も否定はしていません。むしろ、事前に比較検討すべきとアドバイスしています。

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

M&Aは目的ではなく、あくまで手段のひとつです。そこが理解できれば、成長戦略、生存戦略の選択肢が増え、成功する人が増え、経営者人生をより楽しく、広く、深く組み立てることができるに違いありません。

齋藤 由紀夫

株式会社つながりバンク 代表取締役社長

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/25開催】

相続や離婚であなたの財産はどうなる?

預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策

【2/26開催】

いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?

個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質

【2/28-3/1開催】

弁護士の視点で解説する

不動産オーナーのための生成AI入門

~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~