前回に引き続き、1つの土地に異なる価格が付く、「1物4価」「1物5価」について探ります。今回は、基準地価格等について詳しく見ていきましょう。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『相続の現場から見た! 特殊な土地の財産評価』(法令出版)より一部を抜粋し、相続の現場で見られる「特殊な土地」の財産評価について、不動産鑑定評価基準等を踏まえ、多くの事例を挙げて詳細に解説します。

都道府県が7月1日時点の地価を公表する「基準地価格」

前回の続きです。

3.基準地価格(都道府県地価調査)

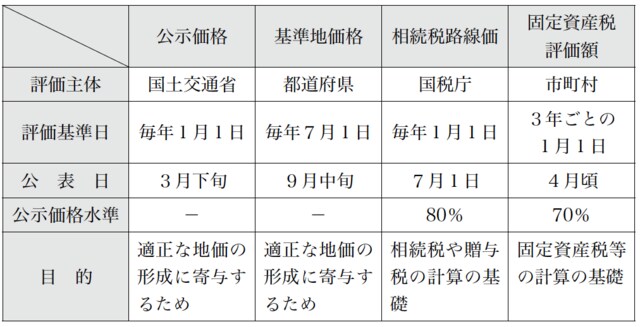

基準地価格とは、地価公示と概ね同様の方法により、都道府県が毎年7月1日時点の地価として公表する価格をいいます。公示地点のない地域をカバーするため、都市計画区域外の土地も対象となっています(国利令9)。

4.相続税評価額(相続税路線価)

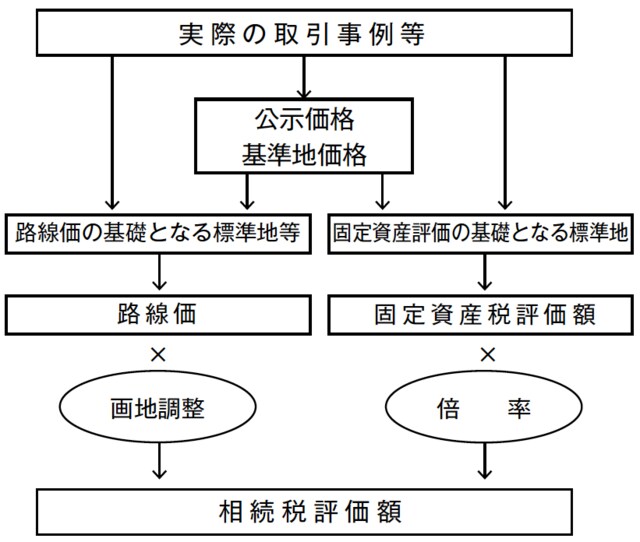

相続税評価額とは、相続税や贈与税の計算の基礎となる評価額をいいます。路線価とは、概ね市街地にある土地を評価するために、国税庁が毎年1月1日時点の価格を公表するもので、各道路につき1㎡当たりの価格として表示されます(評基通14)。

5.固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税の計算の基礎となる評価額で、全国各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている1月1日時点の土地、建物等の評価額をいい、3年ごとに見直されます。

また、相続税及び贈与税、都市計画税、不動産取得税や登録免許税を計算する際の評価額としても利用されています(評基通21)。

土地基本法では、公的価格のバランスを図ることを明示

6.公的価格のバランス

土地についての基本理念を定めた土地基本法では、その第16条で「国は、適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。」とされています。

具体的には、公示価格又は基準地価格の水準に対し、相続税路線価は80%水準、固定資産税評価額は70%水準になるように、各公的価格のバランスが図られています。

[図表1]

[図表2]路線価図

[図表3]公的価格と相続税評価額との関係

税理士法人JPコンサルタンツ 役員税理士

不動産鑑定士

平成10年7月、税理士登録。平成15年3月、不動産鑑定士登録。平成15年4月、税理士事務所開設。同年、有限会社アプレイザル・アルファ設立。平成17年10月、総合士業事務所の株式会社プライムを共同設立。平成18年3月、行政書士登録。平成26年4月、税理士法人JPコンサルタンツと税理士事務所の経営統合により、役員税理士に就任する。その専門性を活かし、鑑定評価及び相続税を中心とする資産税に力を注ぎ、多くの実績を有す。近年は税理士会・新聞社主催セミナー及び任意団体における研修会など、講演活動も精力的にこなす。

<主な著書>

『土地の税務評価と鑑定評価』(中央経済社/共著)、『広大地の評価税務Q&A』(中央経済社/共著)他多数。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載相続の現場から見た! 「特殊な土地」の財産評価

税理士法人JPコンサルタンツ

代表税理士

昭和46年東京国税局総務部・東京国税局管内税務署に勤務し、主として資産税関係事務を担当。平成8年神田署勤務を最後に退職、同年小林登税理士事務所開設。平成17年税理士法人トゥモロー・ジャパン設立。平成21年JPコンサルタンツ・グループ代表取締役に就任。平成24年待山会計事務所と経営統合を図り、組織再編された税理士法人JPコンサルタンツの代表税理士に就任する。年間100件を超す相続案件を手掛ける。

<主な著書>

『広大地の評価実務Q&A』(中央経済社)、『相続税・贈与税の実務土地評価』(大蔵財務協会)他多数。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載相続の現場から見た! 「特殊な土地」の財産評価