純利益が少なく、内部留保が積み上げられない

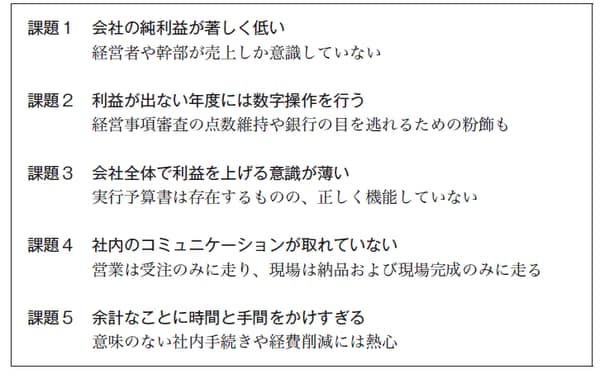

これまでの私の経験では、建設会社などが抱えている経営上の課題には共通点がある。そこで本連載では、建設業の経営改善の前にまずしっかり認識しておくべき5つの課題を指摘しておきたい。

これらは建設業関係者なら、多かれ少なかれ思い当たる節があるはずである。うすうす気づいており、「何とかしなければならない」と思っているケースも多いだろう。しかし、日々の業務に追われる中でつい先送りにし、そのうち忘れてしまっているのである。しかし、忘れていても課題はなくならない。むしろ、悪くなっていく。そのことをまずしっかり、認識してもらいたい。

[図表]建設業界の会社で共通して見られる課題

〈課題1〉会社の純利益が著しく低い

建設業界の利益率が他業界に比べて低いことは、本書籍の中で述べてきたが、それは個々の建設会社の純利益の低さとして表れる。売上はそこそこ確保できていても、各種経費や銀行借り入れの金利などを差し引くと、ほとんど利益が残らないのである。

純利益が少ないため内部留保を積み上げることができず、経営はいつも綱渡りとなる。そして、見積もりのミスや現場でのトラブル、資材価格の上昇などがあるとすぐ赤字になってしまう。しかも、経営者自身が経営数字をよく把握していない。建設会社の経営者に経営数字を尋ねると、売上高についてはすぐ出てくるが、粗利益、営業利益、経常利益、税引き後利益などについてはあまり把握していないケースが多い。

業績が良くない建設会社において各現場の採算結果を見てみると、最終的に赤字になっている工事が少なからずある。その工事がなければこれだけの黒字になっていたとか、少なくとも最終的に赤字にならなかったのに、といつも思う。多くの建設会社は、赤字受注の分だけ苦境に陥っているのだ。

工事が終了するまで黒字かどうか分からない!?

実は、建設会社の赤字については、当事者だけでなく世間一般にも誤解があるようだ。以前、ある新聞に公共工事の談合疑惑についての記事が載った。記者が各方面へ取材し、談合はあったようだが、実際に受注した金額では赤字になっていることが分かった。そこで記者は、「赤字で工事を受注するわけがない。付帯工事などで利益が出るようになっていたはず。その事実を徹底的に究明する」と結論づけていた。

自治体の担当者と話をしても、「赤字の工事があったとしても、一連の工事と抱き合わせで黒字にしているはず」といった発言をよく聞く。

一般的には、わざわざ損する仕事を取るはずがないというのは極めて常識的な考え方だ。しかし、建設業界ではこの常識が通用しない。工事が終わってみないと黒字かどうかが分からないといったケースだけでなく、「これはどう見ても赤字になる」と事前に分かっている工事さえ敢えて受注してしまうのである。