かつてはメーカー主導で行われていたマーケティング

小売業において顧客主体のマーケティングは90年代から盛んに議論されてきたが、ごく一部の企業を除いてほとんど実践されることはなかった。特に日本の小売業はメーカーから卸そして小売りと、川上から川下へ長い年月をかけてサプライチェーンが構築され、顧客理解は主としてメーカー主導で実施されてきた。

メーカーがマーケティング情報を提供し、小売りはそれに従って商品を店頭に置く。小売り自身がマーケティングに投資しなくてもメーカーがその肩代わりをしてくれていた。小売業は最後の出口の作業、つまりキャンペーンを実施し、商品をさばくというのがこれまでの長い伝統だった。小売業のマーケティングは限りなく現場に近い戦術、言い換えると販売促進に大きく注力されてきたし、販売促進がマーケティング活動そのものと認識されてきた。

モノがなく、市場規模が拡大し、情報元が限られていた20世紀後半の日本で現役時代を過ごしたいまの経営幹部にとって、売れるしくみづくりであるマーケティング戦略は販売促進戦略という形で矮小化されて理解されるようになった。

その誤解からリアル店舗、ネット販売、チラシ、ネット広告、ツイッターなどのソーシャルメディアなど複数のチャネルから顧客接点を最適化するオムニチャネル戦略を、何か新手の販促戦術と理解しているマーケティング担当者も多い。オムニチャネルを武器にするためには「だれに対して」「どのようなメッセージ」を「どの媒体を通じて」提供するかを組織として統一したロジックで組み立てる必要がある。「だれに対して」という主語が明確になってはじめて、どの媒体(チャネル)がいいのかがはっきりするからだ。

顧客はどのような旅路を経て「店」と出会うのか?

立地のポテンシャルを考えるにあたって空間的スケールの理解は欠かせない。かつて商圏分析は出店余地のある隙間を見つけるための手法であったが、現在は顧客との関係性を理解するための一種の生態系として観察、理解されるようになってきた。そこには供給者理論から需要者視点、顧客視点の理解の必要性という時代背景がある。

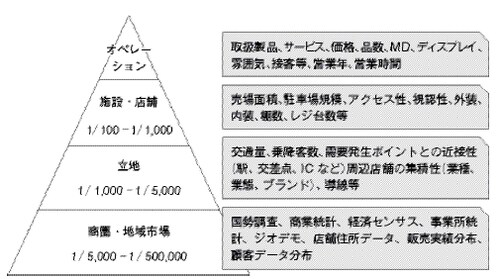

下記図表は店舗売り上げを説明するときに考慮すべき空間スケールとその観測ポイントについてまとめたものだ。ただし、注意しなくてはいけないのは顧客視点のマーケティングの場合、ピラミッドの底辺から読み解いていくという点だ。

[図表]地理的マーケティングの空間スケール

だれがどこに住んでいるのか? その人はどのような経路を経てあなたの店に来るのだろうか。この質問に正確に答えるためには商圏、立地、施設、運営の順番で観察する。顧客を中心に店までの顧客接点をイメージする。これが地理的マーケティングの最も重要なポイントとなる。ターゲットとしている顧客がどのような旅路を経てあなたの店と出会うのか? そのプロセスを効果的に理解し記述するのにこの空間スケールは役に立つ。

業種業態によって注目すべき空間スケールの違いはあるものの、その階層性は共通している。商圏、立地、施設、オペレーション、この順番は変わらない。影響の大きさはピラミッドの底辺に行くにしたがって大きくなる。ここでは地理的マーケティングで慣習的に使われている4つの空間スケールについて見てみよう。

立地ポテンシャルを議論するとき、通常、どの空間スケールに注目するかは、担当者の専門領域やキャリアパスに影響される。店舗オペレーションや商品開発、内装業務などに携わった人は「オペレーションレベルのスケール」に注目し、施設の設計、建築などを専門にした人は「店舗・施設スケール」に関心を持つ。ここまでは直接人間の目で確認することができ、現場に行って観察することができるスケールだ。

ところが、「立地」「商圏・地域市場」となると直接全体像を観察することは困難だ。このスケールはいわゆる鳥の目のスケールと呼ばれるもので、高いビルの屋上や山の上から観察しなくていけない。幸いにも現在はグーグルマップなど航空写真、衛星写真を誰でも見ることができるので、地理的マーケティングを実践するための環境は整っている。この鳥の目スケールは観察対象を統計資料と合わせデフォルメした形で可視化する必要がある。そのためのツールとして地理情報システム(GISGeographicInformationSystems)が発達した経緯がある。

それぞれの空間スケールの変化するスピードにも注目したい。商圏・地域市場は数年から数十年の単位で変化する。このスケールは統計情報で記述するスケールでもあるので、統計が公開されるタイミングで更新される。国勢調査では5年、商業統計・経済センサスであればおよそ3年の周期となる。ただし、顧客の分布や競合他社の分布は1年単位で変化を見直すことになる。