売り場面積が増えても、総売り上げは増えず

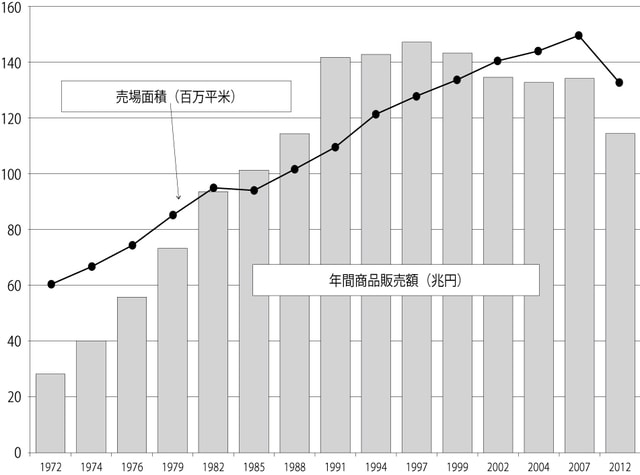

ものが売れなくなったと言われて久しい。実は日本の小売り環境は1997年を境に大きく転換している。年間商品販売額は97年の147兆円をピークにその後は減少を続け10年後の2007年には135兆円、10兆円以上減少している(図表1─1)。

それとは対照的に供給能力のバロメーターである全国の売り場面積は1997年以降も増え続けている(2012年に減少に転じているが需給ギャップはまだ大きい)。97年といえば橋本政権において、消費税が3%から5%に引き上げられ、さらに1998年のアジア通貨危機による世界経済の失速が影響し、日本が今日まで続くデフレに突入したといわれる時期だ。

日本の小売業の売り上げは、そのほとんどが国内需要からもたらされている。総需要は減っているのに店舗面積、つまり供給する場所は増え続けるという、オーバーストアの状態は現在も続いている。これに拍車をかけるのが無限の売り場面積と品揃えが可能なインターネット経由の小売販売、いわゆるeコマースの台頭だ。

全国で開発が進んだ結果、「需要の空白地帯」が縮小

商業施設の面積は増え続けているにもかかわらず、商品販売額は頭打ちになっている。供給過剰な状態では、どこかに店舗がオープンすれば、どこかの店舗の売り上げの一部が奪われることを意味する。スーパーや総合小売業(GMS)では一坪当たりの売上高は年々減少している。このような環境下、既存店をそのまま営業しているだけでは、前の年と同じ売り上げを維持することは困難だ。黙って何もしなければ、どこかに売り上げを奪われることになる。何もしないことがリスクであることが小売業にかかわるあらゆる業種・業態で顕著になっている。

97年までは国内市場全体の需要が拡大し、店舗を開発すれば売り上げが上がり、企業の成長が約束されていた。まだ供給の足らない、店舗のない場所に進出するということで成長することができた。開拓すべき市場があり、供給の足らない場所を探し、そこに店を作ることが「開発部門」の仕事だった。しかし、97年以降は供給過剰となり開発イコール成長という単純な図式は崩壊した。また、誰もがわかる需要の空白地帯は容易に見つけることができなくなった。

減少する生産年齢人口と一世帯あたりの平均月額支出

一世帯当たりの平均所得の時系列グラフを作成してみると商品販売額のトレンドグラフとその形状は驚くほど酷似している。つまり世帯当たりの消費支出が増えたことが小売販売額を押し上げる原動力ともなっていた。

1972年当時2人世帯以上の平均月額支出は9.6万円だった。それが95年には33万円と、23年で3.4倍に増えている。ところが95年以降、2015年までの20年間は緩やかに減少している。95年の平均月額支出33万円は2015年には28万8千円まで減少し、月に換算すると4万2千円も消費しなくなった。年間では一世帯当たり約50万円の消費が減ったことになる(総務省 家計調査http://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/index.htm#longtime)。

この95年前後は人口構成に関しても転換点を迎えている。生産年齢人口(15~64歳人口)の総人口に占める割合に注目してみると、やはり1990年から1995年にかけて69%強のピークを迎えその後減少を始め、2015年現在では61%まで減少している。生産年齢とは稼ぐことのできる人口であることから、稼ぐ人が少なくなることは消費に対してマイナスの影響を与えることになる。