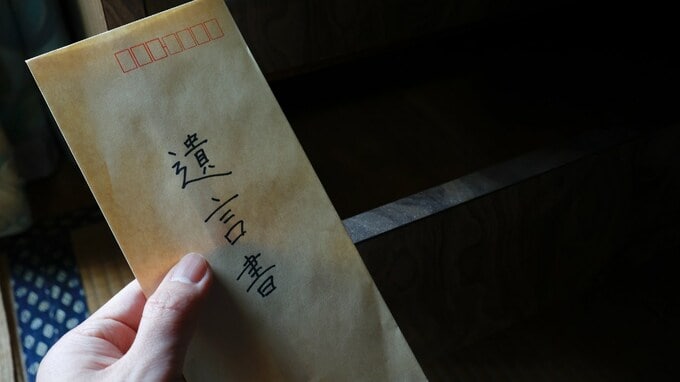

「遺留分」も請求できないケースがある

一般的に、配偶者や子どもには「遺留分」と呼ばれる最低限の遺産取得権が認められています。しかし、今回のように遺言書により財産のすべてが再婚相手に渡った場合、子どもたちが相続できるかどうかはケースによって異なります。

「遺留分侵害額請求」は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行う必要があります。証拠の保全や手続きの難しさから、実際には請求を断念するケースも少なくありません。

「兄と相談もしましたが、遺言が公正証書で残っていて、弁護士もついている相手に勝ち目はないと判断しました」

高齢化の進展とともに、子どもが成人した後の「再婚」も珍しくなくなりました。しかし、その背景にある資産や家族関係の断絶が、遺産相続におけるトラブルの火種になることは少なくありません。

法務省や消費者庁にも「亡くなった親の遺産が再婚相手にすべて渡っていた」「知らぬ間に遺言書が作成されていた」といった相談が増えているといいます。

「父が亡くなって悲しいという気持ちよりも、“私たちの存在は、もう父の人生に必要なかったのか”というショックが大きかったです」

たとえ法律的に問題がなかったとしても、感情の溝は簡単には埋まりません。相続は「お金の問題」であると同時に、「家族の記憶の継承」でもあるからです。

生前から親と話し合える関係を築くこと。公正証書遺言がある場合の影響を知っておくこと。そして何より、家族の間で“感情の置き場”を無くさないよう、制度の枠を超えて備えておく必要があるのかもしれません。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】