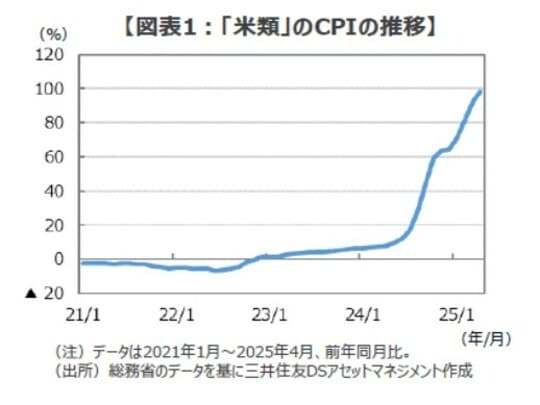

記録的なコメ価格の上昇が続いています。4月の消費者物価指数は前年同月比で+3.6%となり市場予想を上回る高い伸びを記録しましたが、物価高をけん引したのは食料品価格の上昇で、なかでもコメ価格は前年同月比で+98.4%の急騰となりました。日本人の主食であるコメ価格の記録的な高騰は、巷をざわつかせる「社会ネタ」に留まらず、日本経済や金融市場に影響を与える「経済ネタ」の側面があります。そこで今回は、マーケット目線で「令和の米騒動」の影響や背景について掘り下げてみたいと思います。

日本を揺さぶる「令和の米騒動」

内閣府が5月16日発表した日本の実質国内総生産(GDP)速報値は、前期比年率▲0.7%となり4四半期ぶりのマイナス成長となりましたが、景気減速の主因としてGDPのほぼ半分を占める「個人消費」の伸び悩みが指摘されています。

日本の景気が失速しつつある背景には食品価格の上昇、中でもコメ価格の記録的な値上がりが少なからず影響しているように思われます。というのも、日本人の主食であるコメ価格の値上がりは、インフレを通じてわたしたちの実質的な賃金を押し下げるとともに、レジャーや耐久消費財といった「裁量的な支出」に振り向ける可処分所得を減少させてしまうからです。

4月の消費者物価指数(CPI)を見ると、食品価格は前年同月比+6.5%の上昇となり、なかでも「米類」は前年同月比で+98.4%と1年でほぼ倍に上昇しており、1971年1月以降の比較可能な統計で最大の上げ幅を記録しました[図表1]。

記録的なコメ価格の上昇は、日本経済にどれほどのインパクトを与えているのでしょうか。農林水産省(以下、農水省)の推計によれば今年の主食用米の需要は約705万トン、直近のコメの店頭価格(5月12~18日調査)は5キロ当たり4,285円ですから、単純計算でわたしたちは主食用のコメに年間で約6兆円を支払う計算になります。

705万トン×1,000キロ÷5キロ×店頭価格4,285円=6,041,850百万円

もちろん、705万トンのコメが全てスーパーの店頭に並ぶわけではありませんが、小売店の棚がスカスカになる一方で外食用のコメなどは大きな支障もなく供給されている状況から、小売店向け以外のコメが極端な安値で取引されているとも考えにくく、こうした試算も一つの参考になるものと思われます。