調査における図面の重要性

建物の図面は新築時だけでなく、調査や改修においても重要です。もちろん耐久性調査においても、必要不可欠なものです。しかし、建物の長い歴史のなかで図面が失われることもあります。

図面が存在していたとしても、情報が実物と異なっていて、使い物にならないこともあります。

例えば図面に記載のない開口(穴)があると、地震に対抗する能力が低くなり、耐震性を正確に評価できません。そのため、調査や改修を行う前に図面の照合や復元が必要になることがあります。

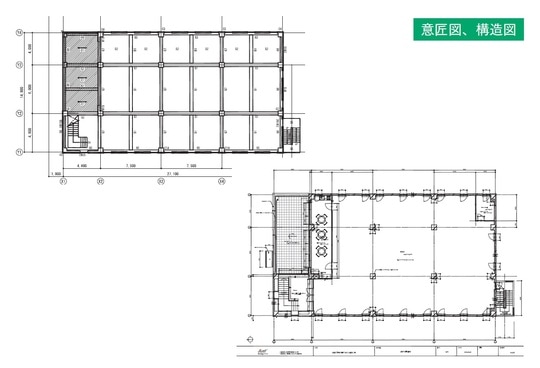

図面にはいくつかの種類があり、そのなかでも重要なものが意匠図、構造図、設備図です。

最も一般的なものは意匠図で、これには建物のレイアウトやデザインなど、主に建物の見た目に関する情報が記載されています。例えば、部屋の配置やサイズ、ドアや窓の位置などの詳細が記載されています。

構造図は、建物がどのように支えられ、荷重がどのように伝達されるかを表す図面です。これは耐久性調査にとって重要な図面ですが、存在しなかったり、情報が現物と違ったりという問題が多い図面です。記載されていることは主に4つです。

1つ目は、建物の骨格となる柱と梁および壁(鉄骨造ならブレース)の位置や間隔などです。これらから建物の主要な支持構造が把握できます。

2つ目は、建物の骨格となる柱や梁などの主要な部材の断面の大きさ、鉄筋のサイズと本数やピッチ(鉄筋の間隔)が示された断面のリストですこれにより主要部材の耐力が分かります。

3つ目は使用される建材の種類で、例えばコンクリート、鋼材、木材など、材料の種別および材料の強度が分かります

最後は、部材同士の接合方法や接合部の仕様および各構造関係の規・基準図です。配筋の方法や溶接の方法などを示したもので、施工上どのように納めているかが分かります。

最後の設備図は、電気、給排水などの経路が書かれている図面です。これは建物の機能的な側面を表すものです。記載されているのは、配管とダクト、電気配線、給排水システム、冷暖房、センサーなどの配置と配管や配線の接続についてです。

のちの工事で変更されることも多く、図面が失われていることや、図面と実物が一致しないことも多いものです。

また、設備の改変によって、重要な構造物に貫通孔を設けたり、壁やブレースなどを撤去したりしてそのまま放置している例が多数みられます。図面の復元は、建築物の維持管理や安全確保、さらには文化的価値を保つためにも重要です。必要な図面がないと、建物の耐震性、耐久性、安全性を判断することが困難になる場合があります。

図面復元を行うときの基本的な手順は、例えば柱の太さや壁の厚さなど建物の各部分を詳細に測定して記載することです。また復元作業には、非破壊調査機器を用いた調査も行われます。

例えば、電磁波レーダ探査器を用いて鉄筋の場所や数を確認したり、電磁誘導法探査器で鉄筋かぶり厚さを正確に確認したりすることもできます。得られた測定データはまず手描きで図面に落とし込まれたあと、CAD図面に変換します。

検査・調査における第三者という視点

検査・調査を行う際にはデータの客観性が求められます。なぜなら、データの 改竄や隠蔽が行われると、何を根拠に判断してよいか分からなくなるからです。これは致命的な問題であるため、データの改竄が発覚すると、大きな社会的、経済的な報いを受けることになります。

例えば、データの改竄や隠蔽が発覚した際には、その企業の評判が著しく損なわれ、将来のビジネスチャンスや投資の機会が失われる可能性があります。そのような企業とパートナーを組むと自社の評判も下がるため、相手にされなくなるかもしれません。

また、不正なデータは法令違反となり、行政処分を受けることがありますし、関係者から訴訟を起こされる可能性もあります。

当然、間違ったデータに基づいて行われた投資や事業戦略は失敗することになります。

問題ないと思っていた構造物が実際にはボロボロだった場合、想定していた資金配分や仕事の優先順位に大きな支障をきたすこともしばしばあります。

過去にもデータの改竄や隠蔽が発覚し、大きな問題となったことがあります。なかでも2005年に発覚した姉歯事件は建築業界に大きな衝撃を与えました。千葉県の建築士・姉歯秀次による耐震設計のデータ偽装が発覚し、これが公にされたのです。

外見だけでは耐震基準を満たしているか判断できない多数の建築物が不正に認可され、実際に建設されてしまったという事実が明らかになりました。