高まるリノベーションへの関心

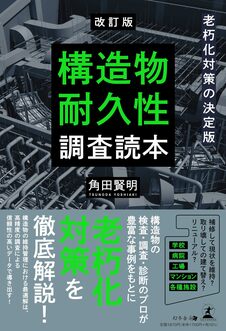

耐震基準の見直しが進むなかで、ここ数年は社会全体でリノベーションへの関心も急速に高まっています。この動きは、都市部を中心に、人口減少による空き家対策、高齢化によるバリアフリー化といった社会的課題に対処するために有効な手段として注目されています。

日本では長らく、家屋は約30年周期で建て替えられることが一般的でした。

しかし現在は、古くなったら建て替えるという意識は大きく変化しています。建て替え費用などの経済的な理由や、壊した家屋の産業廃棄物の問題など環境への配慮から、既存の建物を活用するリノベーションが重視されつつあるのです。

リノベーションは、単に古いものを新しくすることではなく、建物の機能をよみがえらせて、長期的に利用できるように設計されます。建物の構造を現行の耐震基準に適合するように耐力を確保しつつ、内装や設備の改修を必要に応じて行います。

これに対して、建て替えは建物を完全に新しくすることで根本的な問題に対処できますが、コストが高くなりがちです。環境負荷も大きく、計画的に行われなければなりません。

観光地や歴史的建造物の場合、リノベーションはさらに重要な意味を持ちます。これらの施設では、文化財保護の観点からも配慮が必要です。このように日本では、文化遺産の保存と活性化が図られています。

また、昨今注目されているのが、老朽化や人口減少によって放置された古民家の再利用です。建物をリフォームし、カフェやオフィス、宿泊施設として新たな価値を創出することで、地域の活性化や移住の促進などにもつながっています。

さらに、リノベーションは教育施設においても重要です。

例えば、ある小学校では、児童数の増加が予想されるなかで、既存校舎のリノベーションが行われました。このプロジェクトでは、地域社会との関係構築を重視し、教室や廊下の設計に革新的なアプローチが取り入れられました。透明なガラス建具の導入や、廊下を活動の場として活用することで、開放的で交流が生まれやすい環境が創出されています。

環境意識の変化

環境意識の高まりも、リノベーションへの変化を加速しています。近年注目を集めているSDGs(持続可能な開発目標)への対応が、企業評価の重要な要素となっており、これにより企業は環境配慮や社会的責任を重視する方向へと進んでいます。

建設業界では、これらの基準や目標に沿った事業展開が求められ、環境負荷の少ないリノベーションへの対応が進んでいます。

これらの動向から分かるように、リノベーションは単なる建築技術ではなく、社会的・文化的価値の再評価、環境への配慮といった意義を持ちます。

これからの日本社会は、建物の老朽化への対策として、新築だけではなく、既存の建物を更新することに重点をおく動きが強まっているのです。