「戦う女の子」の漫画がヒットした時期=景気後退局面!?

戦う女の子を主人公とし、戦闘シーンがある少女漫画の歴史は、手塚治虫の作品『リボンの騎士』に遡る。本作は当初、昭和28年(1953年)から約3年間、講談社の少女向け雑誌『少女クラブ』で連載された。

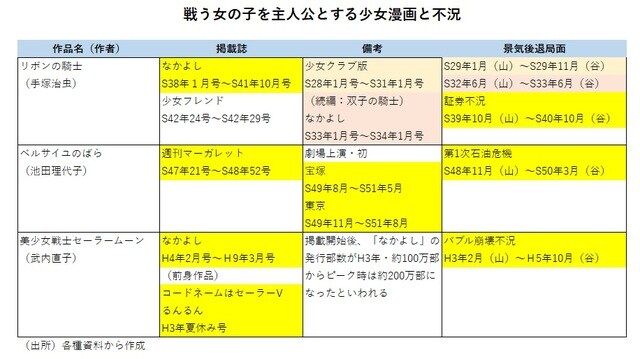

以降、『リボンの騎士』は何回か形を変えて講談社のさまざまな雑誌に掲載されるが、爆発的ヒットになったのは、『なかよし』に昭和38年(1963年)1月号~昭和41年(1966年)10月号に掲載されたバージョンだ。景気局面としては昭和39年(1964年)10月~昭和40年(1965年)10月の証券不況期を含んでいる。ここから、“戦う女の子を主人公とする少女漫画が大ヒットした時期は不況期だ”というジンクスが始まる。

4バージョンある『リボンの騎士』は、景気“拡張”局面時の連載だけ不発

『リボンの騎士』は、天使・チンクの悪戯で誕生した、男の心と女の心を持つサファイア王女が、「男装の麗人」となって悪人と戦うという内容だ。初めて戦う女の子を主人公にして、ヒットした少女漫画である。

手塚治虫自身が描いた漫画には、『少女クラブ』の昭和28年(1953年)1月号~昭和31年(1956年)1月号に連載された少女クラブ版、『なかよし』の昭和33年(1958年)1月号~昭和34年(1959年)6月号に連載された少女クラブ版の続編(※)、『なかよし』の昭和38年(1963年)1月号~昭和41年(1966年)10月号に連載されたなかよし版がある。

また、『少女フレンド』の昭和42年(1967年)24号~29号に連載された少女フレンド版がある。25世紀に生きる子孫のフランツが主人公で、先祖のサファイアにタイムマシンで会いに行くというストーリーだ。作画は虫プロ所属の漫画家で、手塚治虫ではない。単行本化されることもなく、ヒットしなかった。この四度目の連載時だけは、景気は不況期ではなく「いざなぎ景気」の景気拡張局面だった。

(※『なかよし』で連載された少女クラブ版の続編は、単行本化の際に『双子の騎士』へ改題された。このバージョンでは、結婚したサファイアの子どもの男女の双子・デージィ王子とビオレッタ姫が主人公。陰謀で兄のデージィが森に捨てられてしまい、妹のビオレッタが王子と姫の二役を務め、二代目・リボンの騎士に変身して悪党に立ち向かうストーリーとなっている。)

『ベルばら』は第一次石油危機の景気後退局面にあたる

次に大ブームを起こしたのは、池田理代子の作品『ベルサイユのばら』だ。『ベルばら』の愛称で呼ばれる。フランス革命前から革命前期のベルサイユを舞台に、男装の麗人オスカルとフランス王妃マリー・アントワネットらを描いた作品だ。

『ベルサイユのばら』は、集英社の『週刊マーガレット』に、昭和47年(1972年)21号から昭和48年(1973年)52号まで連載された。昭和49年(1974年)8月から上演された、宝塚歌劇団による初の舞台化が大ヒットし社会現象となった。第一次石油危機の景気後退局面と重なる。

なお、宝塚歌劇団による舞台は再演を繰り返し、平成18年(2006年)1月9日には通算上演回数1500回を突破、平成26年(2014年)6月27日には通算観客動員数500万人を記録している。

『ベルばら』人気は現在でも続いていて、50周年となる令和4年(2022年)には、「誕生50周年記念 ベルサイユのばら展 -ベルばらは永遠に-」が9月17日~11月20日の期間にわたり東京・六本木ヒルズ展望台・スカイギャラリーで開催された。また、同年9月7日、誕生50周年を記念した完全新作の劇場アニメの制作が発表され、2025年1月31日に公開された。ただし、興行通信社による映画興行収入ランキングベスト10には、公開された週に一度、第9位に入っただけで、ヒットしたとは言い難い状況だ。

『美少女戦士セーラームーン』はバブル崩壊後のヒット作

「月にかわってお仕置きよ」の決め台詞が有名な武内直子作の『美少女戦士セーラームーン』は、バブル景気が崩壊してからの作品である。「女性だけの戦隊チーム」は少女漫画では初の試みであった。講談社の少女漫画雑誌『なかよし』に平成4年(1992)年2月号から平成9年(1997年)3月号まで連載された。

平成3年(1991年)『るんるん』夏休み号に掲載された、武内直子の読み切り漫画『コードネームはセーラーV』を原案に、講談社と東映のテレビアニメとのメディアミックス企画としてスタートしたという。

掲載開始後、『なかよし』の発行部数が大きく伸びた平成3年(1991年)の約100万部から、平成5年(1993年)には205万部突破した。1993年度の第17回「講談社漫画賞 少女部門」を受賞し、2023年1月には単行本の累計発行部数は1200万部を超えた。当初は第1期だけで終了する予定だったテレビアニメも続編が制作され最終的に第5期まで続いた。ミュージカル化もされ、北川景子がセーラーマーズ役で出演したテレビドラマ化なども制作された。

最近でも『美少女戦士セーラームーン』人気は根強い。平成28年(2016年)5月には、六本木ヒルズ展望台・スカイギャラリーでセーラームーンの原画展が開催され、来場者は10万人を超えたという。令和4年(2022年)11月には“『美少女戦士セーラームーン』30周年記念 Musical Festival -Chronicle-”が公演、令和5年(2023年)には劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』が公開された。

いまや“戦う女の子”は珍しくない時代だが…

以上の3作品が、誰もが知っている“戦う女の子”の少女漫画である。現在と違って、昭和や平成の初めは「男らしさ」や「女らしさ」というものが普通に意識されていた時代だったので、少女向け漫画雑誌に戦う女の子の漫画が連載されれば注目を集め、ヒットが生じやすかったのかもしれない。

しかし、男女雇用機会均等法が施行され、仕事における男女の違いがなくなる方向にきたという社会的な流れがある。

プロレスの世界でも、昭和の時代は、男女の直接対決は考えられなかった。しかし、平成元年(1989年)設立のFMWという団体が「男女混合試合」を組んだことからミックストマッチが始まり、平成12年(2000年)7月2日には男女トップレスラーによるシングル対決である「天龍源一郎VS.神取忍」が実現した。ゲームセンターの格闘ゲームでも、男女の対決シーンが当たり前のようになっている。

今では、あえて「戦う女の子が主人公」という漫画設定がもてはやされる時代ではないかもしれない。かつては「不況で旦那さんの給料が伸びないときは、奥さんが頑張る」という風潮と重なり、戦う女の子が主人公の少女漫画が不況期にヒットしたのであろう。

宅森 昭吉

景気探検家・エコノミスト

景気循環学会 副会長 ほか

金融資産1億円以上の方のための

本来あるべき資産運用

>>3/4(水)LIVE配信<<