ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!

データで読み解く「日本経済」のリアル【エンタメ・スポーツ・事件編】

宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)

データで読み解く「日本経済」のリアル【季節&気象・マインド・おもしろジンクス編】

宅森昭吉(著)+ゴールドオンライン(編集)

富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】

八ツ尾順一(著)+ゴールドオンライン(編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

景気を読むヒント、「景気循環」を押さえる

景気には波があり、経済活動が全体として活発になる時期(景気上昇期)と、不活発になる時期(景気下降期)が交互に現れる。これを景気循環という。景気循環を的確に捉えることは、景気を読むうえで有用だ。

景気循環の見方には、4局面分割で考える方法と、2局面分割で考える方法がある。4局面分割では、正常な水準から出発して、好況(拡大)、後退、不況(収縮)、回復の各局面を経て、再びスタートに戻ると考える。2局面分割の景気局面の見方では、谷から山へ向かう「拡張」と、山から谷へ向かう「後退」の2局面に分割する。

内閣府の景気動向指数を使った景気局面判断はこの2局面分割によるもので、谷から山(拡張)と山から谷(後退)の2つに分ける、景気変化の方向性を重視した判断といえよう。緩やかでも上向きの状況が継続すれば「景気拡張局面」、下向きの状況が継続すれば「景気後退局面」である。

景気局面がどの位置にあるかの判断に利用する経済指標は、内閣府経済社会総合研究所景気統計部が作成している「景気動向指数」だ。わが国では、経済企画庁時代である1957年から試算を始めた。1960年8月に公式の景気指標として発表され、今日まで公表が続いている。さまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、景気の現状把握および将来予測に資するために作成された指標である。

「CI」と「DI」、2つの景気動向指数

景気動向指数には、コンポジット・インデックス(CI)とディフュージョン・インデックス(DI)がある。CIは構成する指標の動きを合成することで景気変動の大きさやテンポ(量感)を、DIは構成する指標のうち、改善している指標の割合を算出することで景気の各経済部門への波及の度合い(波及度)を測定することを主な目的とする。

純粋に景気循環を抽出するためには、「趨勢成分の除去」と「季節変動の除去」が必要である。景気動向指数の採用系列は原則、季節変動が除去された季節調整値が用いられている。

また、商業販売額指数・小売業(前年同月比)というように、季節変動を前年同月比により除去している場合もある。これは循環している系列の前年同月比は季節調整値よりも位相が前倒しになるという特徴を活かしたもので、3ヵ月前のデータと比較し改善した指標の割合を計算するDIが中心だった時代に採用された。

従来、景気動向指数はDIを中心とした公表形態であったが、景気変動の大きさや量感を把握することがより重要になりつつあったことから、2008年4月分以降はCIを中心とした公表形態に移行された。ただし、DIも景気の波及度を把握するための重要な指標であるため、参考指標として引き続き作成・公表されている。

十分な長さの景気動向指数・一致系列採用データが蓄積されると、「景気動向指数研究会」による景気転換点(景気の山・谷)の判定が行われる。ブライ=ボッシャン法により各系列の山・谷を決めたあとで作成されるヒストリカルDIが判定に活用されている。

現状、日本の景気の谷は87.5%の確率で「寒い時」

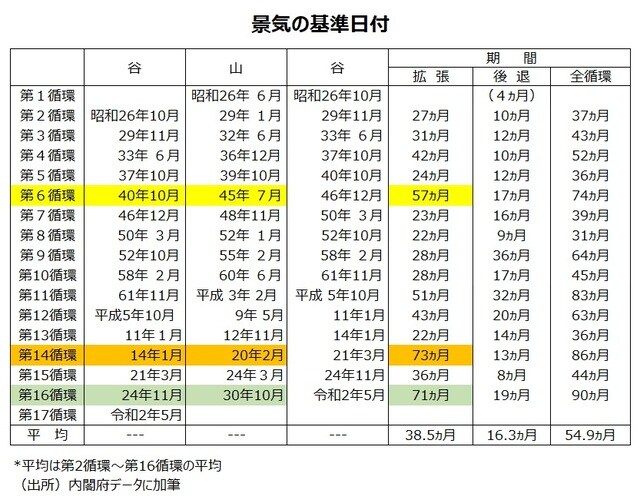

景気拡張期間の長さが話題になることがよくあり、長めの景気拡張期間にはニックネームがつく。高度経済成長期の1965年(昭和40年)10月を谷とし、1970年(昭和46年)12月を山とする57ヵ月の景気拡張期間は「いざなぎ景気」と呼ばれている。

2002年(平成14年)1月を谷とし、2008年(平成20年)2月を山とする73ヵ月の景気拡張期間は「いざなみ景気」と呼ばれている。景気拡張期間は最も長いものの、景気回復の実感が乏しいといわれた。

2012年(平成24年)11月を谷とする「アベノミクス景気」は“いざなみ景気超え”が期待されたが、その山は2018年(平成30年)10月で、拡張期間は71ヵ月にとどまり、最長更新には至らなかった。

現在は、2020年(令和2年)5月を谷とする第17循環の拡張期間にある(図表1)。

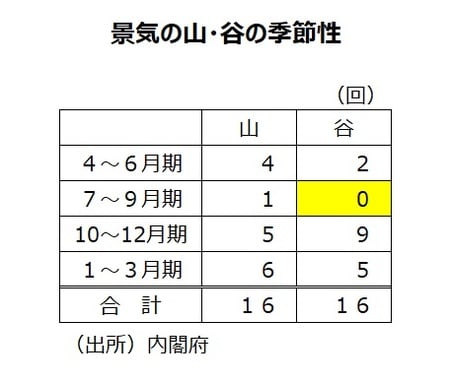

これまでの景気の谷(計16回)は、1958年(昭和33年)とコロナ期の谷の2020年(令和2年)の2回は4~6月期だったが、あとは10~12月期が9回、1~3月期が5回と、87.5%の確率で寒い時が多い(図表2)。

米国における景気の谷は、日本と同じ戦後期間では13回ある。そのうち4~6月期に谷となったのは4回、7~9月期は1回、10~12月期は5回、1~3月期は3回である。寒い時に景気の谷になる確率は61.5%で、日本のような差はない。

日本人は春夏秋冬の四季を感じやすく、季節の節目節目を大切にしているように思われる。10~12月期および1~3月期に景気の谷が多いということは、新しい年が始まる、また4月からの新年度が始まるということが人々の気分を新たにさせ、景気回復のきっかけになっているのかもしれない。

宅森 昭吉

景気探検家・エコノミスト

ESPフォーキャスト調査委員会 委員 ほか

金融資産1億円以上の方のための

本来あるべき資産運用

>>3/4(水)LIVE配信<<