金融市場について(米国)

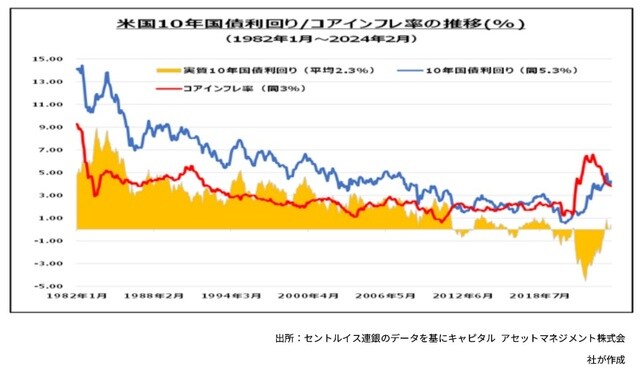

経済は前述した通り堅調に推移していますが、中央銀行(FRB)は2024年に利下げを開始する姿勢を維持しており、米国10年国債利回りはそれほど上昇していません(図表4)。過去40年を振り返ってみると、10年国債利回りは平均5%程度となっており、この間のインフレ率(コアインフレ率)が3%程度だったことを考慮すれば、実質的な利回りは2%前後で推移したことになります。

それに対して、足元の10年国債利回りは4%弱で推移しており、直近のコアインフレ率4%程度を考慮すれば、実質利回りはゼロ付近で推移中です。裏返せば、債券市場は今後インフレ率が2%程度へ低下することを織り込んでいる可能性が濃厚です。したがって、今後のインフレ率が想定通りに低下しない場合、10年国債利回りが上昇する可能性もあります。

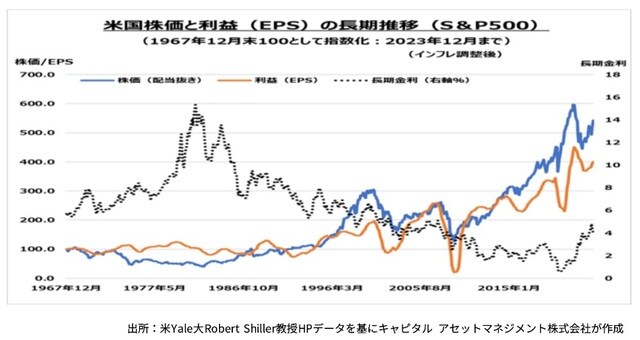

一方、株式市場の動向を見ると、特に2015年前後から利益の伸び(一株当たり利益EPSの成長)と株価上昇には乖離が目立っています(図表5)。長期的に見れば、利益の伸びと株価上昇は概ねパラレルに推移する傾向がありますが、低金利の局面では利益の伸びを株価上昇が上回る傾向が見られます(高金利の局面では逆)。

金利が高い局面では、敢えてリスクをとって株式投資をしなくてもある程度の資産運用が可能ですが(例:10年国債)、金利が低下すると、リスクを取らなければ資産を増やすことができなくなり、株式への投資を決断する投資家が増える傾向にあります。実際、2013年に日本で開始された異次元の量的緩和(黒田バズーカ)はこの効果を期待したものでした。国債利回りを人為的に大きく低下させ、民間金融機関のポートフォリオを貸出や株式投資へ仕向けていく政策です。

リーマンショック以降、主要先進国の長期金利は著しく低下し、この間の株価は総じて堅調に推移しており、時折発生するショックも比較的短期間で乗り越えてきました(例:コロナショック)。その結果、株式投資に対する投資家の警戒感も相当緩んでいる可能性が指摘されています。足元の長期金利は若干低下傾向にあるものの、株価がこれにネガティブに反応した兆候も少なく、今後の長期金利が想定外の上昇局面を迎えた場合、株式市場には相応の下落リスクが存在する可能性があります。

次回は「企業収益と株価」、次々回は「オルタナティブ投資とは」を予定しています。

※本稿のデータは過去の実績や結果であり、将来の動向やファンドの運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。

本庄 正人

キャピタル アセットマネジメント株式会社 運用本部 副本部長

日本証券アナリスト協会検定会員

東京大学法学部卒業。みずほ(旧安田)信託銀行にて外国資産運用部長として運用業務を統括。企業の分析、ポートフォリオの計量的リスク管理能力を強化するため、外資との提携戦略を行う。ニューヨーク、ロンドンのアナリストグループの企業リサーチ活動を指揮する。スイスPBであるロンバード・オディエ・ダリエ・ヘンチ社の東京CIOを経て、カレラアセット・マネジメントで代表取締役社長。キャピタル アセットマネジメント株式会社ではオーケストラ ファンド(オルタナファンドや米国株ファンド等に投資するFoFs)を担当。

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

3月7日(土)~8日(日)限定配信!

日本株長期上昇トレンドの到来!

スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資

認知症となった80代賃貸不動産オーナー

家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!

『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは

遺言書があるのにやっぱり揉める!

富裕層が今すぐ備えるべき「相続の落とし穴と対策」

金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険

“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察

「これからの不動産投資」